我的人民和我的土地

我的人民和我的土地

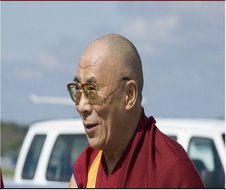

--十四世达赖喇嘛丹增嘉措第一章:农夫的儿子 我在藏历木猪年(即1935年)五月五日,出生於西藏东北部一个叫它喀则的山村里。它喀则在多康地区。多康是个很形象的名字。「多」是伸人平原的谷地;「康」是西藏东部的地名,那里居住著西藏独特的民族,叫康巴。因此,多康是西藏的山脉向东廷伸去中国的地方。它喀则海拔约9000英尺。

那是个美丽的乡村。它座落在一个小小的高地上,为肥沃的小麦和青裸地所环绕;而高地则为山脉所包围,山脉覆盖著茂盛的鲜草。

村南是一座拔出它峰的山,叫阿美其日。不过本地人也称之为「通天峰」,视之为本地守护神的安憩之地。山的低坡覆盖著森林;森林之上可见茂密的野草;再上便是光秃的乱石,而山顶是一块永不消融的积雪。山北长满了杜松、白杨、樱桃、李子、板粟,以及多种多样的浆果和香花。暴布喷涌出灿灿的水花;还有鸟儿与野兽----麋鹿、野驴、猿猴和一些豹子、熊与狐狸----无畏於人,而逍遥山中。因为我们的人民都是佛教徒,从不肯伤害一个生物。

在这大自然的美景里,耸立著一座在西藏宗教史上著有声誉的噶玛沙宗林多寺。该寺为噶玛若比多杰创立。他是噶玛巴的第四代转世者,而噶玛巴则是西藏的第一位化身者。也是在这所佛寺里,於西元十四纪,我们伟大的宗教改革家宗喀巴削发为僧。稍下是另一所寺院,叫安多迦央,以山为背景显得格外壮观。镀金的寺顶和为两边各一、金铜合铸的鹿所撑起的法轮,不仅给自然风景增添了色彩,而且给所有近居以神圣的氛围。而这氛围又为村中所有人家屋顶上的祈祷旗所加强。

它喀则是务农之乡,村民的主食是小麦粉和「糌粑」-----一种青稞饭,肉和奶油;喝的是酥油茶和由青稞酿出的啤酒叫「仓」。吃荤在佛教徒之间众议纷纭,但这对於多数西藏人却是必要的。西藏的大部份地区气候恶劣,尽管食物充足,种类却是极为有限。因此,不吃肉能保持身体健康是不可能的----而这一风俗在佛教传入这国度之前就存在著。藏人视屠戮动物为罪,不管何种原因,但上市买已杀死的动物的肉却不是。杀动物的屠夫被视为罪人和旃茶罗(贱种)。

它喀则的居民将多余的小麦和青稞在附近的城镇----塔尔寺和西宁出售,而买回茶叶、糖、棉布、装饰品和铁制炊具。人们的服饰也是地道的西藏风格:男人戴皮帽,著大皮靴,穿一种在整个西藏可见款式多样的大外衣---腰下系带,卷成腰包,可作口袋。女人们穿著长长的无袖毛衣,披著棉织或丝织的马夹,在特殊场合,头上还戴有从後面拖到腰的饰物。冬天,人人穿厚厚的皮衣皮袄。跟世上别的姐妹们一样,它喀则的女人们喜爱珍珠宝石;不过村中男人更引以为傲的是女人能烧得一手好菜。

村子附近有许多别的寺庙,不论僧俗都可前去祈祷和献上供养。事实上,此地的整个生活都是建基於宗教之上的。在整个西藏,几乎没有人不是虔诚的佛教徒。甚至连尚在呀呀学语的小孩,也会满心欢喜地造访拥有佛、法、僧三宝象徵之地。孩子们玩著建土庙,献供养,作礼拜的样子,这些他们似乎本能地知道而不用人教。任何人,贫穷或富贵(除非极少数吝啬鬼外)都把所余的一切----在买好生活必需品後---用来建塔,贡佛寺,供养三宝,布施穷人以及从屠夫那里买回动物放生。富庶之人,家中常有佛堂,供养几个僧人不断祷告。有时,这样的人家一次就邀上百的僧侣去颂几天的经,慷慨地供他们吃用。最贫穷的人家也有一个佛龛,一尊释迦佛像和一盏一直点著的酥油灯。

因此,尽管多康人多天生高大、健壮,顽强而勇猛,他们的品性却为宗教信仰软化至於温和。谦逊、乐施、温顺、善良以及对别的一切生命的慈悲:这些都是为他们的宗教信仰所倡导的美德。

而我正是来自这些敦厚的人们之间的一个纯藏人血统的人家。我的家定居於多康,但我族先却是来自西藏中部。他们的迁居於西藏东部有著 一个简单的故事。几百年前,在国王芒松芒赞统治时期,一支西藏受备军驻扎在西藏东北部保卫前纤。在我们多康一地,则驻札著一支来自西 藏中部的彭波守军。我家的传统表明,我们的先族是随那支守备军而来的。在我们家族语言里,我们依然使用来自彭波的词语,而不是西藏部 言:比如叫碗「锲尼」,叫勺匙「肯布」。除上两代外,我们家中的一个成员一直是村子里的头领,头衔叫「切家朗索」「切家」是本地地名, 「朗索」是「内部守护者」。我一直欣慰於来自一个谦卑的农户人家。我将叙述到,我在很小的时候就离开了村庄;不过,几年後,当我在由中国转回的路上,我勿勿造访了它喀则。当我看见我祖先的村庄和我的家时,我油然产生了一股自豪之感。我意识到,假如我来自一个富庶或贵 族人家,我便不会珍惜西藏的低下阶层的感情和思想。然而,由於我本人卑微的出身,我可以理解他们,明白他们的思想。那就是我何以对他们有如此强烈的感情,并致力於改善他们生活的原因。

我们是个大家庭,有两个姐妹、四个兄弟----我们之间年龄相差很大。我母亲生了十五个孩子,九个很小就死了。全家是由爱和亲的纽带紧紧地联系在一起的。我父亲是个心底极其善良的人。他也爱发脾气,但从不会发得很大。他并不高大,也不健壮,也并没受过高深教育;但他有著天赋的聪明和智识。他特别锺爱马,也常骑马。他有识别马和医治马的天才。我母亲也是个善良可爱的人。她为每一个人著想,乐意把饭给饥饿的人吃,而自己去挨饿。不过,尽管她如此温和,他却一直掌管家庭。她同时富於适应力,而且目光远大。在我的即位为我们叩开了新的机遇之门後,她便担负起特别的责任,使别的孩子们受到合适的教育。

我们的主要生活资源来自农业。不过我们也养牛马等家畜,并在菜园种菜。通常有五人在我们农田干活,多半的农活是由自家人作的。但在播种和收获的几天里,我们会雇用十五到四十人,并慷慨地支付工资。我们村子里有个风俗,当某一个家庭需要帮忙,或碰到困难时,大家便会相互帮助。在我婴儿时代,我母亲外出干活时,常把我背在背上,然後,把伞系在田头角落的木桩下,放我在伞下睡觉。

我们的房子呈四方形,中间有个院落。房子是平房,低层用石块,高层用泥土筑成的。平顶的边沿铺著蓝石瓦。正门朝南,对著阿美其日峰;门顶是以西藏传统方式装饰的矛和旗。祈祷旗在院子正中的一杆高高的木柱上随风飘扬。屋後是放马、骡子和牛等家畜的院栏,屋前的柱子上系著一匹硕大的西藏猛犬看守房屋,以防不速之客。

家畜是八头奶牛和七头(牛扁)牛,即旄牛和黄牛的混血种, (「旄牛」)仅指雄性,就象「水牛」一样。母旄牛叫「锥」。)我母亲自己挤(牛扁)牛奶,一当我学会走路,我就常跟他去棚子,袍子里兜著个碗,她就会给我从(牛扁)牛挤出来的热奶。我家也养鸡。我还准许去鸡舍检鸡蛋。这一定是我最早期的记忆之一。我记得曾爬到鸡窝里,坐著学母鸡叫。

我家的生活十分简朴,却也幸福与满足。这满足多归功於十三世达赖喇嘛土登嘉措。他是多年的西藏政教的领袖。在他统治期间,他阐明和界定了西藏作为一个独立国家的地位;他也在改善人民生活上取得了巨大的成就。我们所居住的东部地区在中国的势力统治之下,但他是那里的精神领袖。他在那里住了将近一年,因此,那里的人们也直接在他的影响之下。他在给全体西藏人民的遗嘱中说:「从我担负政教统治重任以来,我就不曾有过余暇,享过欢乐。我得日日夜夜地焦虑於宗教和国家大事,以期定夺哪一条将最可能成功。我得考虑到农民的福利,考虑到如何解除他们的哀伤以及如何叩开果断、平等和正义的大门。」

在他的毕生努力下,西藏人民开始享有一个长时期的安宁和繁荣的年代。他曾说:「从那年,水牛年(即1912年),到今年的水猴年(即1932年)」,西藏大地是幸福与繁荣的。如同一块新造的土地。所有人都轻松愉快。」

但是水鸟年,即1933年,土登嘉措圆寂了。当噩耗传遍西藏,人民莫不悲恸。我父亲把这一噩耗带到我们的村庄。他去过塔尔寺市场,是从那里的一座大寺里听到的。十三世达赖喇嘛为西藏的和平与幸福作出了如许之多的贡献,人民决定建一座特别的黄金灵塔,以志他们的效忠与尊敬。按照古老的风俗,这一宏伟的灵塔建在西藏首度拉萨的布达拉宫里面。

随著达赖喇嘛的圆寂,寻找他的转世灵童的工作也就立即开始。因为每一位达赖喇嘛都是他前世的达赖喇嘛的转世化身。第一世达赖喇嘛生於1391年,是大慈大悲观世音菩萨的化身,而他曾发愿护佑一切众生。

首先,国会得任命一位摄政来统治这个国家,直到新的转世者被找到,和长大成人。然後,根据古老的传统习惯,去谘询降神师和博学的喇嘛们---这是寻找转世者的第一步。从拉萨,人们看东北部有奇怪的云状。人们记得,达赖赖嘛圆寂後,他的遗体要安放在他的拉萨夏官罗布林卡的宝座上,面朝南。但几天後,竟发现他的脸朝东转向。而且,安放他的遗体的佛殿东北的廊柱上突然出现了一个星状的菌子。所有这些,以及一些别的形迹指示了新的达赖喇嘛应被寻找的方向。第二年,即1935年藏历木猪年,摄政前往位於拉萨东南约九十英里处的曲科甲的圣母湖(娜姆拉措湖)。西藏人民相信从湖水里可以看到未来的影像。西藏有许多这样的圣湖,但圣母湖却是所有湖中最负盛名的。相传这些影像有时出现的是字,有时是地方和未来事件的图画。摄政在几天的祈祷和弹定之後,看见的影像是三个西藏字母----阿、噶和玛;并随著出现了一幅图画:一座翠绿色和金色屋顶的寺院和一间有蓝石瓦的房屋。这一影像被详细地纪录了下来并绝密地保存了起来。

第二年,上层喇嘛和官员们带著那影像的秘密,被派到西藏各地寻找为摄政所看见的影像的地方。

派往东部的高僧於冬季到达我们的多康地区。他们看到塔尔寺绿色和金色的寺顶。在它喀则村,他们看到了铺有蓝石瓦的房屋。领队问那个人家可否有小孩,并得知他们有一个快两岁大的男孩。

听到这一重要消息,这寻访团的其中两人,带著一个仆人和两位充当向导的本地僧官,化装走进屋来。这行人中的叫罗桑泽旺的低级官员假扮领队,而真正的领队色拉寺的格桑仁波切则衣衫褴褛,扮成仆人。陌生人在这家门口见到我父母,父母亲邀请罗桑进屋,相信他是主人;而那位喇嘛和别人则让进仆人房。他们在那里发现了这家的男孩。当男孩一见那位喇嘛,他便走向他,要坐在他的大腿上。这喇嘛用一件羊皮袍化装,而脖子上挂著一串属於十三世达赖喇嘛的念珠。小男孩似乎认出了这念珠,要喇嘛送给他。那喇嘛答应,如果他猜出他是谁,便给他。小男孩回答说他是「色拉阿克」,本地土话,意思是「一位色寺的喇嘛」喇嘛问谁是「主人」,男孩说罗桑。他也知道真正仆人的名字,叫安多噶桑。

那喇嘛整天观察著这孩子,兴味愈浓,直到这男孩该上床睡觉。这行人留在这个人家宿夜。第二天早,当他们准备离开时,那男孩从床上翻起来,要跟他们一起去。

那男孩就是我。

到现在为止,我父母亲尚觉察不出他们所招待的这行旅人的真正使命。但几天後,由上层喇嘛和官员们组成的整个寻访团来到它喀则我们的房屋。看著这个浩大非凡的寻访团,我父母才意识到,我也许是个转世活佛。西藏有许多的转世活佛,而我哥哥已被证实为其中的一个。塔尔寺的一个转世喇嘛最近圆寂,他们以为这队来访者也许是来寻找他的转世。但他们没有料想到,我会是达赖喇嘛的转世化身。

身为转世者的儿童能够忆记他们前世的人和物,这是一件很平常的事。有些儿童甚至不须他人教导便能诵出佛经。我对这喇嘛所说的一切使他想到,我也许终於是他所寻访的化身。全团的人来作更多的测试。他们带来两串极相似的黑色念珠,其中的一条属於十三世达赖喇嘛。当他们给我这两串珠时,----後来别人告诉我----我选择了他的那一串,并围在我的脖子上。另外两串黄色念珠也拿来作了同样的测试。接著,他们给我两面鼓。其中一面很小,是达赖喇嘛用以召唤随从的;另一面很大,系有金带,富於装饰和吸引力。我选取了小的那面鼓,以喇嘛们颂经时敲击的方式来打鼓。最後,他们拿出两根拐杖。我先摸到那根错拐杖,然後停下来,看了一会,再拿起了另一根----这支属於达赖喇嘛,并拿在手上。之後,当他们猜测著我的迟疑时,他们找出第一根拐杖也曾为达赖喇嘛用过一次,他後来送给了另一位喇嘛,而这喇嘛又把它转送给了格桑仁波切。

这次测试使他们更信服於转世化身已经找到;而且这一确信为摄政从湖中看见的三个字母的景像所增强。他们相信,第一个字母「阿」,可以代表「安多」,也就是我们地方名字;「喝」,可以代表贡本(即塔尔寺之藏文名字),也就是近邻最大的一座寺院,也是为摄政从湖中看见的寺院;或者那两个字母「噶」和「玛」昭示,村上山中的那座噶玛若比多比多杰寺。

他们认为另一件极其重要的事是,几年前,十三世达赖喇嘛在从中国回来的路上,曾在噶玛若比多杰寺住过。他受到该寺的转世达赖喇嘛所欢迎,也接受了村民的效忠和叩拜,其中也包括我年仅九岁的父亲。同时,人们记起,达赖喇嘛曾把他的一双皮鞋,留在寺里。他还对我出生的屋子看了好一阵子,并赞美那是一个美丽的所在。

所有这些事实使寻访团彻底信服,转世化身已经发现。他们把这些细节用电报汇报给拉萨。在西藏,从拉萨到印度只有单线电报,因此这讯息须以密码从西宁发出,通过中国和印度送抵拉萨;一道命令由同样的路线回达,即立刻把我带往「圣城」。可是,由於我们所居住的西藏东北部那时尚在中国的控制之下,得首先与中国省主席协议。寻访团告诉他说,他们是来寻找新的达赖喇嘛,请求他协助把这批可能的侯选人送往拉萨。他们并没有告诉他说,他们相信最终的决定已经作出,怕他来添麻烦。实事上,他并没有回话。他两次召聚所有的说是考虑过的孩子们。尽管他本人是个伊斯兰教徒,他还是决定亲自测试一番。那是一项极其简单的测试。他给我们所有的人一盒糖。有些孩子不敢拿,有些则贪婪地拿了一大把;但,有人後来告诉我说,我拿了一颗,慢慢吃起来。这一举动以及一些别的问题似乎颇使他满意,并认为我是最有可能的选择。因此他把别的孩子都打发走了,送每位小孩父母一匹布;而下令把我送往塔尔寺,交给我的那时是寺中学生的哥哥照料。

据说,那省主席从西藏代表那里勒索,要拿十万块中国银元,才让我走。这是一笔钜款,而他毫无理由地勒取。他们支付了给他。但是他又再勒收三十万块银元。政府代表告诉他,我是否为真正的化身尚无定论;而且解释说,西藏别地尚有别的侯选人。他们现在担心,如果他相信我一定会被接受为达赖喇嘛,他就会抬高价钱,也会耽廷得更久。他们也害怕中国政府会趁机要求在西藏的某些权力。

这些困难得转告拉萨。而通过中国拍电报讨论似乎极不明智,因此这讯息得有人亲自送往首都。一次回话便花去了几个月。而从寻访开始,到与省主席的最後谈判,总共花去近两年的时间。

这一次,一切保持高度机密。不仅因为害怕中国省主席会作些什麽,还因为这一发现尚没有向西藏国会提呈而得以正式接受。就连我父母都没有被告知。他们在这漫长的等待之中也从没有想到我可能是最高的喇嘛的转世化身。不过,我母亲在我长大後告诉我说,以前的迹象曾昭示过我的不寻常的命运。西藏广泛流传著一种信念:在上层化身喇嘛转世前,他的出生之地会有灾难。在我出世以前四年里,它喀则一直欠收,不是在庄稼成熟时遭了冰雹,就是幼苗受了水淹。村民们说,一定会有转世者在他们之间投胎转世。我的家庭尤其多难。在我家廖寥无几的宝贵的家财中,死掉了几匹马和牲畜,我父亲不知其然。我出世的几个月前,我父亲病重不起。但我出世的那天早晨,他竟痊愈,在佛前祝祷并给佛龛前一直点著的酥油灯添油。我母亲愠怒於他,骂他是在床上贪懒,但他辩说是大病初愈。我出世时,我母亲告诉他:「是个男孩子。」他平淡地说:「真好,将来让他去出家为僧。」

当与省主席的讨论在继续进行时,我被放在寺院里。我那时快三岁,当然因为离父别母而极不高兴。除了我大哥土登晋美罗布外,我三哥,五岁的罗桑珊登也在那里。不过他开始上课;而当他与他经师在一起时,再也没有人来跟我玩。我至今还记得在他教室门口不耐烦地等著,有时透过窗帘,挤眉弄眼,想引起他的注意,而又不让他的经师见到我。然而,那经师极其严格,珊登只是爱莫能助。

我们的叔父也在那里。我得抱歉,我和珊登都对他有种孩子们的厌恶---我认为这主要因为他有一张黑黑的麻子脸、和一把西藏人少有的髭须以及两撇常抹著油,小心照料的胡子。而且,他常来跟我作对----也许不无缘由。我记得他有一串格外大和用来炫耀的念珠,那黑色的珠子因为常用而黑得发亮。我特别记得他的一叠活页佛经。因为有一次我想看看,却把活页弄得一团糟,也因而讨了这愤怒的叔父几记响亮的耳光。碰到这样的事,我和珊登便跑开躲起来,让我们的叔父找上几个钟头。我们没有意识到那省主席放在我身上的高价,会令他多麽焦虑。但这样的恶作剧倒很奏效。因为当他找到我们时,便进行为将来更好一点的关系的谈判。幸运时,他还给我们糖吃,以示和好----而当我规规矩矩时,他从不给。

总而言之,那是我孩提时代一段孤独与不幸的日子。有时,珊登的经师会把我放在他的大腿上,用袍包著我,给我乾果吃,这几乎是我们能记取的唯一的慰藉。我姐姐提醒我说,我其中的一个个人游戏,是在旅程开始时打包袱,并放在木马上出发。

在大约地免年的六月初,相当於1939年,我终於真正启程了。政府代表无法筹足三十万块银元的现金,但幸运的是,有些前往麦加城朝圣而首途中经过拉萨的中国伊斯兰教商人。他们答应借出欠缺的钱,并在拉萨收还。之後,中国省主席答应让我启程,但附带条件是一位高级官员必须留下作为交换一叠用金汁书写的经典和一套十三世达赖喇嘛穿过的衣服的人质。他声称如果我安全抵达拉萨,这些物品必须送到塔尔寺。这一条件得到接受。我最感高兴的是,在我到达拉萨後,多康地区发生政治动乱,那人质趁此时机,溜了出来,并安然回到拉萨。

在我四岁生日的一星期後,我们开始了为时三个月又十三天的旅程。对我父亲而言,别离它喀则,别离他们的家园,告辞他们的亲朋好友的一刻是很感伤的。因为他们对我们的未来尚一无所知。旅程开始时,约有五十人和350匹马和骡子,包括寻访团的成员、我的家人和那支更远道朝 圣的伊斯兰教徒们。我父亲带著我的两个哥哥-----九岁的吉乐通达和其时六岁的罗桑姗登。西藏那时尚没有装上轮子的运输马车或载客马车,亦没有马路可走。我和姗登坐在一个叫「铁夹本」的肩舆,那是连在两根木柱上并套在两只骡子背上的东西。通过艰险的道路时,寻访团的人亦轮流背著我走。我们每天从黎明走到正午,那是西藏旅行的习惯。每天晚上,我们搭营歇宿,因为一路上的居民廖廖无几。事实上,我们在旅程的第一部分,几个星期都看不到任何人,除了有几个牧民前来请我加持。

当我安全通过中国政府控制区域後,国会即在拉萨召开,并同意一项宣告。一份详细的报告呈交了国会,汇报了摄政所见的影像、我成功地通过的测试以及十三世达赖喇嘛所指示的他意愿转世的地方。据称,寻访和调查一概相符於降神师和高僧的建议。最後,国会一致定夺,我就是达赖喇嘛的转世,并派遣高级官员中途来迎接。

当我们在路上走了三个月时,我们在图扎楚河遇见了第一位官员。他带了十六个人、一百担东西和四只皮船,把我们和我们的东西一并划过河去。我们的队列因此壮大了。

几天後,我们穿过它过它藏拉关,到达极楚镇,从那里到拉萨只有十五天的路途。我们在那里受到另一位政府使节的欢迎。他不仅按西藏见面仪式向我献上哈达,还献上代表尊敬、忠诚、服从三重意义的「门达登尚」。我父母亲只有到那一刻才第一次肯定了;他们最小的儿子就是达赖喇嘛的再世。他们极其兴奋、敬畏和感激;而且此时此刻,还不可置信----一种最幸福的消息传来时的不可置信的共感。

再远一点,离拉萨约有十站路,我们碰上了一支一百人和更多的马及骡子的队伍。这支队伍由一位噶厦(内阁----译者注)的伦布(大臣。----译者注)率领,包括许多官员和拉萨三大寺的代表。所有人向我献上传统的哈达和「门达登尚」。他们带来了由摄政、噶厦和国会一并颁发的称我为第十四世达赖喇嘛的宣告。然後,我脱下农装,换上僧袍。郄本(司祭者。----译者注)派来为我服务。我从此被抬进贴金的轿里,即为我们西藏人所知的「百步将」。

队伍从这里更加雄壮地迈进。穿过每一座村镇时,我们都会碰上喇嘛和僧侣们带著徽章和装饰品列队而来;这些地方的人们也一同加入;而与此同时,号子、笛子、大鼓和铙钹一起奏响,香火处升起团团的烟雾。不论僧俗,都穿著最好的衣服。当我走过人群时,他们拱手欢迎,脸上带著幸福的微笑。我记得,当我从轿子里朝外望时,我看见人们兴奋得热泪盈眶。音乐和舞蹈处处伴随著我。

我们旅程中下一个重要的地方是丹玛唐。我在那里为摄政和西藏总堪布(堪布----寺院院长----译者注)所接待。然後,我们中止旅行,并在热振寺住上三天。但正式欢迎的高潮直到我们到达多後唐才来到。在这里,所有别的高级官员都出来迎接我:包括司伦(首相----译者注)、噶厦伦布们以及西藏佛教三大支柱的三大寺色拉、哲蚌和噶丹的堪布们。我也在这里受到了英国使团团长霍吉.日佳逊先生的欢迎。我们 现在接近拉萨,再前进一些,便碰见了不丹、尼泊尔和中国代表。从此,我们的队伍十分浩大,并以长长的队形朝圣城迈进。路两边排列著几千名僧侣,举著彩旗。许多人高唱欢迎曲,敲泰乐器。西藏军队的各部士兵排成队列,向我呈献武器。整个拉萨市民,不分男女老少,都衣著整洁,带著崇敬来接待和欢迎我。当他们看见我通过时,我听见他们高呼:「我们幸福的日子终於到来了。」我彷佛置身梦中。我彷佛在一个偌大的花园里,那里,繁花盛开,轻风微佛,凤凰在我前面蹁蹁起舞。空中洋溢著难以忘怀的野花的芬芳,自由和幸福的歌声。当我们到达圣城,我还一直沉醉在梦中。我被带进寺里,并在圣像前谦卑地鞠躬。然後,队列迈向达赖喇嘛的夏官罗布林卡。我被请了进去,梦一般地走进了我前世的华丽的居室。

坐床仪式已决定在我到达後迅即举行。这是我狮子宝座的登基。日期是藏历铁龙年一月十四日,亦即1940年。这是摄政按照国家占星家的建议,与国会磋商而定下来的。电报一并拍往中国政府、英国的印度政府、尼泊尔国王和不丹与锡金「国王」,告知登基的日期。

典礼在布达拉宫东侧的东大殿 (积善堂)举行。这里,邻国的外交使节们,西藏政府的僧俗官员们、化身转世的喇嘛们、色拉、哲蚌和噶丹三大寺的堪布和助理堪布们以及我的家人聚首一堂。当我进入大殿时,我便为摄政、也是我的正经师、我的副经师,噶厦的伦布们,总堪布和高级侍从所陪同。同时,还有陪同的梭子本、森本和却本(司膳、司服和司祭----译者注)以及别的代表古代西藏地区的人。我一走进来,全体即肃立;我为总堪布和噶厦的高级成员陪同著走向狮子宝座,而高级侍从则引领观礼行列 。

师子宝座是按西藏佛教经典指示所建造。它是方形,用涂金的木材制造,并以木雕的狮子承托,每个角各有两头,合起来共有八头。座上有五层坐垫,每个垫都为由不同颜色的织纺物所覆盖,合起来高约六、七英尺。前面的桌子上放著达赖喇嘛事务处的所有印玺。

典礼在特别的诵经声中开始。念诵的是一群住在布达拉宫,在所有宗教典礼上陪同达赖喇嘛的僧侣们。他们还呈上吉祥的象徵物,高唱经文以阐明其含义。

然後,摄政上前向我呈献「门达登尚」。这是三件象徵性的贡品,包括一尊长寿佛金像、一本有关长寿佛的经典和一尊小佛塔。这些表示祈愿我长寿、阐扬经教以及有著像诸佛一样的思想。

再後,摄政、我的副经师和司伦向我献哈达。而我以前额碰他们的前额以加持他们;而以两手摸俗人司伦的前额加持他。

再後,高级侍从领著一队随从献给我装在金制的小杯和碟子里称为「卓玛」的人参果。之後,别的仆人把人参果献给大殿里的每一个人。献人参果是任何西藏典礼的一部分;象征幸福。接著是献茶仪式,先献给我,然後献给所有别的人;再後是献甜饭。当这些献供典礼在进行的时候,两位来自寺院的学者正辩论佛教的根本问题。当这场辩论结束,一队男青年在音乐声中表演滑稽剧。之後,又是辩论宗教问题。辩论进行时,水果,鲜果和乾果以及西藏蛋糕「卡普施」在大殿一并排上。

再後,摄政以西藏政府名义向我献「门达登尚」。这是一个精致的宇宙的象徵物,一头为一位噶厦伦布所持,另一头为一位堪布所持。摄政解释这贡品的意义,并宣告经过长期的寻访以及与降神师和上僧喇嘛们的商榷,我为西藏政府和人民拥之为国家的政教统治者。最後,他祝愿我为西藏人民的繁盛和宏扬宗教而万寿无疆。然後是一列僧俗官员长队,向我献上西藏政府的礼物。首先呈上的是一个金轮和白法螺,那是政教权威的法标志。然後是「八吉祥」和「转轮王七宝」。队列在一列列献礼行动中结束。

现在是该我祝福聚会的人了。首先,西藏政府官员以宗教方式得到祝福。外国代表们接著向我献哈达。哈达由我亲自回赠给最高级别的代表,别的则由侍从们回赠。先前在我面前放好了的多种水果现在献给了我和分献给大殿内的每一个人。接著是另一个滑稽剧的表演。然後,走来一队戴面具,著衣袍,代表海洋和天堂的男女诸神的演员,高唱歌曲,赞颂我们国家。接著是四位代表古印度的「阿(一门里面一者字)黎」(即上师)的戴面具的舞蹈者以及两位唱诵西藏历史和宗教上的美好年代的僧官。再後,是另一个滑稽剧的表演。最後的仪式是,两个僧人朗诵他们创作的诗歌,祈愿达赖喇嘛万寿无疆,佛教在全世界的成功以及在达赖喇嘛权威下所有众生的和平与福祉。我给这两位僧官以特别的祝福,并赠与哈达,以示对他们的诗歌的赞赏。

典礼就此结束。它用了很长时间,後来我听说,出席的每一个人都十分高兴地看到我尽管年轻,却能在适度的尊严和镇定中扮演我的角色。之 後我来到「善行愿殿」。在这里所有在我坐床典礼上陪同过我的官员们再次陪伴著我,我事务处的所有印玺都献给了我,然後是我第一次实施主权的标志:我在文件中盖印,以向寺院发布命令。

因此,我四岁半即正式被承认为第十四世达赖喇嘛、西藏的政教统治者。对所有西藏人而言,未来是幸福的和安稳的。

第二章: 探求证悟

我六岁开始接受教育。由於我接受的是完全的西藏传统教育方法,我必须解释其方法和目的。尽管在多世纪以前创立,我们的教育制度在藏族之间维持高水平的道德和智识之上,至今仍被证实为卓有成效的。以现代标准来衡量,它有著全然忽略近世纪科学成果的瑕疵。当然原因是西藏直到现在为止,一直是完全与外界隔离的。

西藏教育制度的基本目的是以广泛的知识来开拓心灵与哺育思想。高水准的世俗教育课程中, 包含有戏剧、舞蹈和音乐、占星学、诗歌和修辞。这在西藏通称为「小五明」。这些课程并不仅为世俗学生所开,接受宗教教育的学生也可任选其一,或者更多,而多数学生则选学占星学和修辞。

高等教育课程则包括医术、梵文、因明、艺术和手工艺、以及形而上学和宗教哲学[编者按:即五明:医方明、声明、因明、工巧明和内明。]。在这称为「五门高等课程」中,最後一门最为重要,也最根本。内明与因明结合又分为五门。这五门梵文名为:「般若波罗蜜多」,即「般若学」;「摩陀耶弥迦」,即「中观学」,著重离开极端的学说;「毗奈耶」,即寺院的戒律学;「阿毗达磨」,即形而上学;「颇罗曼那」,即因 明与量论。严格地说,最後一门并非其中的分科,或者经书,而是包含在五部大论之内,著重於发展思维能力的逻辑的重要性,大乘佛教的密乘部分则不包括其中,而是分开来学的。

这主要是为西藏僧人所遵循的宗教教育。这也是一门深奥的学问,其艰难的课程是必须努力,才可理解的。

除了给学生提供资料外,西藏教育制度还安排了多种方式去发展他们的理性思维能力。孩子们起步於模仿老师读写,这当然是一个人终生使用的自然方法。训练记忆力的还有严格的背诵经文的课程。第三种方法是举世通用的讲解。我们一些佛学院就是依靠这种方法教授学生的。不过,许多学院倾向於采用师生之问,或者学生之问进行辩论的方法。最後的方法是禅定。这一方法特别用於为高深学习和宗教修行而训练心灵。

与多数孩子们一样,我始於学习读写。我产生了一种我想那个年纪里的男孩子普遍产生的某些压恶和抗拒心理。我厌倦於受书本束缚,而与老师一起念书也并不有趣味。不过,我的功课还学得颇得老师们的满意。当我习惯於严格的教学後,他们发现我有惊人的急速进步。

藏文共有四种不同的字体。最初两年,我跟我的正副经师学读印刷体---即所谓的「乌虔」。同时,每天背诵一行经文,再读上一个半小时的经。然後,我在八岁时,开始学藏文手写体,又叫「乌米」。这由我的老伙伴毗拉丹增,他是寻访团的一员,又陪我从多康来到拉萨。他是个僧官,也是个有个性的人。他有教育孩子的天分。他采用西藏一贯使用的方法---他先不用墨水,在早布满粉笔灰的小木板写藏文;然後,我得用墨水水印写一遍。起始字写得很大,後来,当我进步一些,便写得较小。再过了一些时候,我开始临摹他写在木板顶上的字。我在木板上写了八个月,以掌握正确的书写体。这以後毗拉丹增才让我在纸上写。再後,我的副经师却坚仁波切教我语法和拚写。我一共花了五年时间学写藏文。当然,这只是我每日早晚学经的附加课程。因为宗教训练才是我的教育的主要目的,而读、写和语法只不过是达到这一目的之手段而已。

直到我十二岁时才开始学习因明辩论。起初,这并不容易,因为我再次产生了与六年前相似的抗拒心理,而且有过之而无不及。但不久,因难消失了,而功课反成了最大的享受。我得学习和背诵有关「高等课程」的专著,而且参与有关这批论书的讨论,有时还与最博学的学者们辩论。我从《般若经》入手。有关该论书的注疏就有三十多卷。各佛学院自行选定教材。我在这本论书的基本原理之外,还自我选取了其中的两本注疏,一本为印度班智达师子贤大师所著;另一本厚达302页,为第五世达赖喇嘛所著。从此,我得每天背诵三分之一页的经文,阅读和理解更多的内容。与此同时,我的因明辩论术的训练从初级逻辑开始。七位来自哲蚌寺、色拉寺和噶丹寺等的七所佛学院的渊博学者们被选来协助我完成学业。

当我刚满十三岁,火猪年的八月,我正式被允许进入哲蚌和色拉两大寺。为此,我得参与这两大寺中的五所佛学院的集体辩论会。这是我第一次参与有关这鸿篇巨著的公开辩论。我自然地感到腼腆、兴奋和提心吊胆。我的对手都是博学的堪布们,而他们都是辩论好手;参加集会的还有上百名僧官,无一不是学者;以及上千个喇嘛们,但那些学富五车的喇嘛们之後对我说,我的表现尚能令他们满意。

我不会让我的别的宗教的读者跟我一步一趋地学习佛教思想。因为佛教与其说是一个感性的宗教,不如说是一个理性的宗教。它有数以千计 的经典,而我只学到了其中的几百种。不过,我在本书的附录里,对西藏佛学作了一个简介。而且,我承认,当我刚满十三岁不久,我开始研读形而上学和哲学时,它们曾令我晕头转向,如同我的头被石头打中。不过,这只维持了几天。这以後,新的学习,如同早期的课程,已经变得简单易。一位印度预言家说:[世上无难事,只要习惯之。]这在我的教育里,确实信然。一门接一门的科目也纳进了我的课程,当我学下去时,我在必修课上碰到越来越少的疑难。事实上,我的兴趣在增长,我要了解越来越多的东西。必修课已经不能满足我的兴趣,我乐意阅读那些书籍里艰深的章节,而且要从我的经师里知道超出我的年龄所应知道的东西。

一个人智力的增长,相关於他灵性的发展。在我训练的每一个阶段,我都接受身心的净化,以备接受更高深的教义。我在八岁时接受第一个灌顶,而且至今还能生动地记起,记起它带给我的安样和快乐。在後来的每一个典礼上,我可以感触到一直与之相联系的灵性的经历。我的宗教信念和信仰愈发深沉,在我的意念中,我的遵循一条正确道路的目信也愈发坚定了。

当我年近十五,并越发习惯於这一经历时,我能够感受到,在我的心中本能地滋长起来的对佛陀的感激之情。我也深深感激那些老师们,主要是把无价之宝的宗教交给西藏人民的印度人;也感恩於那些翻译并使之保存於我们的语言之中的藏族学者。我开始更少地想到自己,而更多地想到别人,而且因此觉醒了慈悲的意识。

这就是来自增长的智识、增加的记忆力、更为高妙的辩论技巧和坚定的自信力的灵性的升华。

我将要叙述到,政治和别的因素不允许我继续我的学习如同别的天才和博学的大师们一样,献身於寻求宗教知识和灵性的彻悟。但,在十三年的时间里,我却是可以拿出许多的时间和精力从事这些严肃的学习。在我廿四岁时,我便在三所佛教大学中的每一所进行了初步考试。

这些考试都是以集会辩论的形式进行的。程式规则十分简单,但也十分庄严。每个学生都面临著一大群敌手,敌手们选择他们认为必要的任何题目以及任何富於争议的观点来击败他们的对方。而且所有印度学者和西藏学者的标准著作以及佛陀在《经藏》中的话,都被徵引,以驳倒反对派的争议。在我每次初步测试中,我得抗衡於五部大论中的每一部三位共十五位博学的学者们,以维护我的观点驳倒他们的异议。然後,我得在两位硕儒堪布面前,发起一场有关五明的辩论。在所有这些辩论中,正式与强烈的手式得用来如强每一道观点,因此,辩论看上去象一场智识的战门,而事实上,也确乎如此。

一年後,我参加终试。终试在一年一度的拉萨祈祷节期间进行。上万的僧人进城来加入每年举行的佛教祈祷节。这次考试分场进行。早晨测试因明和量论。十三位学者在集会辩论中轮流考难。下午,十五位学者作为我的对手,辩论中观学和般若经。晚上,三十五位学者测试我的律学,和「阿毗达磨」,即形而上学。每一场会试都有几百个博学的喇嘛,衣著大红大黄袍子----我自己的经师们也在其中,他们为我焦虑不安。还有几千个僧人,在我们周围席地而坐,迫不及待而又十分挑剔地旁听著。我对这些测试感到十分困难,因为我得十分吃力地专心於我所应付的 题目,而且得对任何问题作出迅速回答。几个小时的辩论似乎只在转瞬之间。当然,我在对佛陀的教导进行了如此多年的学习之後,我很高兴 而又自豪地参加了终试,并且获得格西学位。但我明白,除非在灵性上登峰造极,否则是学无制止境的。

这种宗教训练给我带来了心境的安宁,一当我碰到悲哀与折磨,这考验便不期然地到来。心灵为宗教的学习和实践所控制的人,身临此境,会富於耐心和自制力。而那些不遵循宗教的人会在他们认为的灾难中崩溃,或者不可自拔,或者导致他人的不幸。人道主义和对一切众生慈爱只可能来源於对宗教内容的觉悟。不论何种宗教,其理解与实践的本质都是为了和平的心灵和由此而来的一个和平的世界。如果一个人自己没有安宁,他就不可能把安宁带给别人,因而,也就不会有安宁存在於个人以至民族与民族之间。

我在这里必须对我们的信仰和我之作为达赖喇嘛的意义作一个简介,因为当我们的困境到来时,这些信念对我和我的人民的作为都有著深刻的影响。但我必须解释,在有限的篇幅之中,讲解繁复的佛教教义是不可能的。所以,为了对这些内容很不熟悉的读者起见,我对此只作一个概述。

我们理性地相信,所有不同形式的生物[包括人和动物]都是死後再生的。每一现世的痛苦和欢乐都是由他们前世的善恶行为所决定的。尽管他们通过现世的努力而使之有所改变。这就是众所周知的业力法则。众生在六道中轮回升降,例如由畜生转生为人,或者逆转。最後,通过福德和开悟,他们就会到达「涅盘」的境界,即不复再生。涅盘境界里也有不同等级的觉悟。最高的一级是无上正等正觉,亦即成佛。

转回的信仰应是博爱的根本,因为一切众生在他们或我们自己的无量生之中,可能曾是我们亲爱的父母、子女、兄弟姐妹和朋友们。而我们宗教信仰所推崇的美德包括宽容、忍耐、乐施、仁爱和慈悲,都是由博爱引生。

转世者都是要不成就了涅盘的各种境界,或成就涅盘的最高阶位-----诸佛菩萨和阿罗汉。他们投胎转世,以帮助其他众生到达涅盘境界,而菩萨们则通过这一善行本身也能成佛,阿罗汉也最终能够成佛。诸佛仅为利益他人而转世,因为他们本身已达到最高境界。他们并非以积极的意志来转世;因为涅盘之内没有如此积极的心灵过程。他们乃是通过赖以成佛的利益众生的本愿而转世。他们在合适的条件下转世,但并不是离开了涅盘境界。比如,在合适的条件下,月亮的影反照於宁静的湖海,月亮本生则依然悬在高空的轨道上。同样的比喻,月亮可以同时映照著不同的地方,一个佛也可以有许多不同的化身。我所讲到过,所有这些化身,可以按照他们每一世的愿望去影响他们所转世的时间和地方。而一次转世之後,他们都有一个保持下来的,能使他人确认他们的身份的对前世的记忆。

我在孩提时代,曾刻苦接受宗教教育;但我的生活并只有念书。曾经听说外国有些人相信历代达赖喇嘛几乎全是布达拉宫的囚徒。因为我的学习而不能经常外出,这是真的。但我家人住在布达拉宫和拉萨城之间,我可以至少每个月或每六个星期见他们一次。所以我并不是与家庭完全隔绝的。实际上,我经常见到我父亲。因为每天一个次要的仪式是喝早茶(要不在布达拉宫,要不在罗布林卡夏官举行),僧官们聚在一起喝早茶时,我和我父亲就常常参加。尽管我们的处境改变了,他一如既往地对马极感兴趣。他宁可在自己吃饭之前去喂马。现在,他可以用蛋用茶来养马,使其健壮。当我住在达赖喇嘛的马厩所在的夏官时,我父亲经常过来看我,我想,他常常先跟我的马打招呼,然後再来看我。

我们到达拉萨一年後,我姐姐来了;然後,我大哥也离开塔雨寺,来到拉萨。因此,我们团聚了。我姐姐来後不久,我妹妹出世了;在她以下,又有一个小男孩。我们都喜欢这个婴孩,而且使我高兴的是,我有了一个弟弟。然而,使我们悲哀的是,他两岁时就死去了。我父母已经历了多次丧子之痛,因为他们曾失去了许多个孩子。但这男孩死时, 发生了一宗奇怪的事。西藏的风俗是举行葬礼前得与喇嘛们和占星家,有时甚至与 降神师一同商议。他们的建议:不要埋葬这个男婴,而把遗体保存起来,这样他就可以在同一间屋子里转世。牛油沾到他的身体上做记号,以供证实。我母亲不久生了另一个男孩----也是她最後的一孩子。他出世时,在抹上牛油的部位,浅浅的印记尚可看到。他就是同样的人,转世以开始他的新生。

我可以参与所有的这类家事。但是我大部份的孩提时代是与成年人一起度过的;而缺乏了母亲和其他孩子自始至於的伴随的孩提时代会难免 有些失落。就算布达拉宫是我的监狱,那也是一个特殊的、富於魅力的监狱。它被说成是世界上最大的建筑物之一。即使一个人在里面住上 几年,他也不可能知道其中的全部秘密。它覆盖整座山顶,它本身就是一座城。它为1300年前的一位藏主王作为静室而建,又为公元十七世纪 第五世达赖喇嘛所大力扩建。如今,中央部分的十三层楼,就是按照他的指令建筑的。当楼房建到第二层时,他去世了。当他知道他将圆寂时,他让司伦保密他圆寂的消息,因为他担忧,他的圆寂一旦为人所知,建筑工程就会中断。司伦找到一个面貌象五世达赖喇嘛的僧人,并成功地把他的圆寂消息隐瞒了十三年之久,直到建筑工程竣工。但他秘密令人把祈请转世的经文刻在石头上,并把石头嵌在墙壁里边。至今,这块石板尚可在二楼看到。

这座中心建筑物包括宏伟的大经堂,附有三十五座雕梁画栋的佛堂、四间静室和七位达赖喇嘛的灵塔----有些高达30英尺、镶上金块和宝石 。

官殿西侧是後来扩建的居住175位僧人的地方;东侧是政府办公楼、一所僧官学校以及国会----西藏议会会议厅。我自己的居室则在办公楼上面的顶楼----高出拉萨城400英尺。我有四间房,最常用的房大约25平方英尺;四壁都是描绘第五达赖喇嘛生平的壁画;手工精致,个别人像还不到一英寸高。每当我读书看累了,我便坐在那里, 看这由包围著我的伟大而精致的壁画所讲述的故事。

布达拉宫除了用作办公楼、佛寺、学校和居室之外,它还是一座巨大的储藏室。这里,有几千卷汗牛充楝的五价之宝的古经,有些的历史超过一千年之久。这里,坚固的房屋里堆满了古代藏王的金冠和金制宝剑,有的历史达千年以上及他们从中国和蒙古皇帝收到的贵重礼物,还有後继王权的历代达赖喇嘛的财宝。这里,也有收藏著的西藏历史上的盔甲和兵器。图书馆里,尽是西藏文化与宗教的档案,共7000巨卷,有些重达八十英磅。有些是书写在一千年前由印度进口的贝多罗叶上。还有两千册经典,每行都是以不同色彩,用金、银、铁、铜、贝壳、蓝宝石和珊瑚研末制作的墨水书写的。

宫底下有数不清的地下储存室和储存库,包括供应给寺院、军队和政府官员的奶油、茶和布匹。东边则是一个囚禁高级官员罪犯的监狱---相似於「伦敦塔」,四角都是西藏军据以警戒的防御性的角楼。

我在这独特的环境里学习,和追寻童年的欢乐。我一直著迷於机械的东西,但没有人能为解说我这方面的知识。我小时候,一些了解我这一兴趣的好心人送我一些机械玩具,如汽车、轮船和飞机。但我不大会玩得很久-----我老是把它们拆散,看是怎麽运行的。我通常可以把它们再合拢,但自然有时会 得一团糟。我有一套「麦克乐」,我用来拚了砌出我很久以後才真正看到的起重机火车卡。後来,我收到了一件老式的以手摇启动的电影机。我把它拆散时,发现了启动电灯的电池。这是我第一次接触电气。我迷惑於它各部位的构造,直到我找出一条使之重新运转的方法。後来我确乎在我的手表上试验成功了。我把它完完全全地分解,研究其中的原理,当我把它合拢时,它依然走著不停。

在布达拉宫最高的屋顶上,每逢新年的第一天,在日出之前便会举行迎接新年的仪式。(那时天气十分寒冷,而我并不是唯一的期待仪式之後的早茶会的人。)而宗教活动一天天全年如是地进行著,直到除夕前一天的喇嘛大舞。但是,每到春天,我和我的经师们,随从以及一些政府部门便会搬到罗布林卡,大家排成长长的队列前进,全拉萨的人都出来观看。我一直很高兴去罗布林卡。布达拉宫使我自豪於我们的文化和工艺的遗产;而罗布 林卡则更象一个家。它是一系列的建筑在一座巨大而美丽的花园高墙内的小型宫殿和庙堂。「罗布林卡」意思是「珠宝园」。它为第七世达赖喇嘛始建於公元十八世纪;从此,後继的达赖喇嘛又增建他们自己的住所。我自己也建了一座。创建者选的是一块肥沃的土地。在罗布林卡花园里,我们种出了重达二十磅的萝卜和不可合抱的大卷心菜。那里也有杨树、柳树、红松以及多种多样的鲜花和果树,包括苹果、梨、核桃、板栗和柿子。我在那里的时候,我们还引进了李子和樱桃。

那里,我曾在课余时在花园和果园,在孔雀和梅花鹿之间散步和奔跑。那里,我在湖畔玩耍,而且两次差点淹死。也在那里,在湖畔,常常去喂鱼,每当我的脚步声接近时,鱼儿就会期待地跃出水面。我不知道,布达拉宫的这些历史遗物又发生了什麽。当我想到这些,我不知道,当我的鱼儿在罗布林卡听到第一声中国士兵的皮靴时,是否也不明智地浮到水面。徜如此,它们早成了他人的腹中餐。

我在罗布林卡的另一件趣事是,那里有一部发电机,常常发生故障,我因而有任何藉口把它拆散。我从这部机器里发现了内燃机的作用,也发现了发电机运转时所产生磁场----而且,我必须说明,我大多时可以把它修理好。

我曾企图把这些知识运用在拉萨仅有的三辆古老汽车上。那里有两部1927年产的「小奥斯汀」,一辆蓝色,另一辆红色混杂黄色,以及一部1931年制的大型美国「道奇」牌橙色汽车。这些都是赠给前世达赖喇嘛的礼物,拆散了,从喜马拉雅山脉运过来,再在拉萨重新装配的。但自从他涅盘以後,这些汽车就不曾用过,只放在那里锈腐。我希望重新发动它们。我终於找到了一位在印度接受过驾驶训练的西藏青年。在我急切的协助之下,他终於让「道奇」号起动,而且通过从另一部汽车取零件,他也让其中一辆「小奥斯汀」起死回生。那可是令人激动的时刻。

我同时对西藏以外的世界充满好奇。不过,很自然地,这些好奇很多时得不到满足。我有本地图册,我常盯著上面遥远的国度,想了解那些国家的生活,但我不认识任何看见过这些地区的人。我开始从书本上自学英语,因为英国是唯一的同我们有著友好联系而非遥远的邻居。我的经师们从印度喀林邦出版的一份藏文报上读到有关在我到达拉萨的那一年开始的第二次世界大战的进程----并且相告於我。但极少有世界大事影响到我们拉萨。我曾被问及是否有兴趣於跟从英国人试图登上珠穆朗玛峰。我的回答是否定的。许多藏族人常时得翻越很多的高山险隘,故此没兴趣去攀登那没有必要登上的高峰。但拉萨人民有时亦去游山,选一个大小合适的山,爬到顶上,烧香念经,然後野餐,那是我一当有机会便可以享受的快乐。

总而言之,我的孩提时代,并非是不快乐的。我的老师们的慈爱是我应当永远保存的记忆。他们给予了我曾一直是,也将永远是我极大的慰籍和指导的宗教知识。而且他们在满足我在他们看来对别的事物,健康的好奇心上也是尽力而为。但是,我知道,我是在几乎没有任何世界知识中长大,而且是在这一状况下,当我年方十六,我便被要求去率领我们的祖国反击共产主义中国的侵略。

第三章:心灵的宁静

在我讲导致西藏沦陷的灾难之前,我必须叙述到我们幸福的日子里,人民的生活状况。

西藏有众多的邻国:在东面和北面有中国、蒙古,东土耳其斯坦、南方有印度、缅甸以及尼泊尔、锡金和不丹。巴基斯坦、阿富汗和苏联也和我们接近。我们与其中的几个邻国有过数世纪之久的关系。特别是与印度,我们曾有著上千年的宗教关联。事实上,我们的文字是源於梵文的。因为,当佛教从印度传入西藏时,还没有藏文;而文字必须采用以使这些宗教书籍能够由藏人翻译与阅读。我们同时与蒙古和中国有著宗教与政治的联系。早期,我们与波斯和东土耳其曾有过交往,因而至今波斯人和西藏人的服装尚有相似之处。近代史上,大约廿世纪初,我们与苏联有过政治关系;之後,与英国的关系更长。

尽管有著这些与邻国的联系,藏人却是一支截然不同而且独立存在的民族。我们的身体外观、语言和风俗习惯都与这些邻国的任何一个迥异。我们在人种上,跟该地区的亚洲任何人种都毫无联系。

也许西藏近代最有名的特点是它孤立於世。拉萨常为外界称之为「禁城」。这种与世隔绝的原因有两个。第一个当然是这个国度自然的孤立於世。直到过去十年为止,由印度或尼泊尔边境到达拉萨,得走上两个月的路,穿越喜马拉雅山脉高耸人云的关隘,而这条路在一年的大部份时间也是被大雪封闭的。从我出生的中国与西藏边地到达拉萨的路甚至更长,我已经讲到这点----而这边疆本身远离中国海岸线或任何一个中国港口达一千多英里。

孤立的意思因而深入我们的血脉。我们还尽可能少地许可外国人进入我国,以此增强这自然的孤立状态。原因很简单,我们曾有过战争的经历,特别是与中国。而且除了安居乐业,生活在我们自己的文化和宗教里外,我们别无他图。我们以为与外界隔绝是维特和平的最好的方法。我必须立即说明,我认为这项政策是个错误,而我的希望与意愿是西藏未来的大门应当敞开,欢迎世界各地的来访者。

西藏被称为宗教色彩最浓的国度。我不能妄下断言。但所有普通的藏人都不把灵性看得比物质次要,倒是真的。西藏最出色的是如许之多的寺院。尽管尚没有确凿的数据,但很可能是百分之十的人做了比丘或者尼姑。这给我们整个社会制度带来了双重属性。事实上,这只有在我作为达赖喇嘛的身份里,这俗人和僧侣机构才得以合二为一。我有两个司伦,一僧一俗,在他们以下的绝大多数办公机构也是依此而设立的。

噶厦[内阁]通常有四个成员,其中一个是僧官,三个为俗官。噶厦以下是两个独立的机构,一为译仓[秘书处],由四位僧官主持,直接向达赖喇嘛负责,处理宗教事务;另一所叫「则康」[财政部],为四位俗官主持,处理国家政务。

其他政府部门如外交、农业、税务、邮电和电讯、国防、军政等等,各部都由两三位长官主理。还有两名大法官和设有两名法官的地方法院。此外西藏的很多省份各有两名省长。

国会可以由三种形式召开。其中最小的,也几乎是连续不断的会议,包括来自「译仓」和「则康」的八名官员以及别的高级俗官和三大寺的代表---总计代表共二十名。这个核心议会又可召开更大的以三十位成员的会议商讨别的一些特别的问题。极其重大的事件,此如确立新发现的达赖喇嘛的化身,由400名来自官方和非官方的人员集会协商。

我们的社会制度在寺院之外,是封建制。财产也极不平等,出现拥有大量土地的贵族和最贫穷的农民的两极分化。进入贵族阶层极其困难,但也并非不可能。比如,一个士兵,因其勇敢而可获赏赐勋号和领地,而这两者均可世袭。

但另一方面,在寺院的僧官们之间的晋职却是民主的。一个男孩可由任何社会阶层进入寺院,而他的个人发展则取决於他本身的能力。而上层喇嘛的转世也确乎被认为是有一定的民主影响。因为转世喇嘛常选择转世於卑微之家,比如十三世达赖喇嘛。因而那些来自低微的家庭的人,比如我自己,则在宗教世界上得到最高地位。

我极不情愿地使用过去式。因为西藏在中共侵略之下,而此刻没有人能说我们的传统制度有多少此刻仍然存在,与及那些已被摧毁。

寺院曾有自己的工艺僧人,自保供给,而且还同外界作些交易。有些人拥有大块领地,有些人积蓄有大量的财富,而别的人则什麽也没有。他们经常从别人那里收到礼物。有些人做放债生意,少数人还把利息抬得高於我所能同意的程度。但总体来说,他们是不可以在经济上自给的。绝 大多数或多或少地依赖政府拨款,主要是食物。这就是政府在布达拉仓库和别的地方储存茶叶、牛油以及布匹的原因。当然,这些拨款也主要源於国民的地税和其他税收。

我提到过土兵。我们曾有军队,不过规模很小。军队的主要职能是在国境边界防守,以阻止未经过官方许可的外国人入境。而且,除了拥有自 己的警察的拉萨市和寺院以外,这支军队也充当我们的警察部队。在拉萨,军队还给各种典礼增添军事色彩。当我离开官殿时,他们一路排列 著。它有一个奇怪的历史。大约在五十年前,我们与中国产生纠纷,我的前世达赖喇嘛决定短期雇用外国教官以培训军队,使之现代化。但是 谁也不知道以哪国军队为模范最好,他因而把一支部队让苏联人训练,一支让日本人及一支让英国人训练。英国体系证明最为合适,因此,整个军队又都按英国模式组织。英国教官早於一个世代以前离开西藏。但直到1949年为止,这支军队在操演中依然使用英语指挥口令,因为我们的语言中并没有这些军事用语。而且,西藏军乐队演奏的进行曲中,有「远道去蒂比拉里」「奥兰珊」[苏格兰歌曲,意思是很久以前的好时光。----译者注],以及「天佑我王」。然而,如果真有藏人仍记得这些歌词的话,也该早就遗忘了。不过,我不想把我们的军队给人一种陈腐和怪模怪样的印象。它并非如此。它从来没有达到机械化的正规程度,那是不可能的。它少得远远不足以防御我们的国家,抵抗侵略。但作为其有限的任务,倒是卓有功效的;战土们也都很勇猛。

我想,任何有兴趣於西藏的人都已读到许多有关拉萨生活的书。因为多数去过西藏的旅行者都把拉萨作为目标,并写了许多有关拉萨的书,所 以我大可不必在此赘述。他们描写了几乎从一年未尾到另一年的连续不断的庆祝和典礼,也描述了富庶之人举办的十分讲究的晚会,他们华丽的衣饰,称之「林卡」的环城路的「朝圣漫步」以及也许是昔日最有名的夏季河畔的野餐。旅行者也许能比我之自身经历的描述提供更多的 细节。这当然因为我本人并没有参与其中的许多活动。而每当我加入典礼,我便自然而然地会成为他们的焦点,而那些典礼的本质也无非不过是人民向我表示崇敬的。因此,每当我观看我本人并不参与的仪式时,比如布达拉宫内的宗教舞蹈,或者罗布林卡花园内的戏剧表演,我便只有从纱帘後面观看。这样,我才可以观看,而又不被人看见。但是,我倒想给旅行者的游记加添一条总评语。我们西藏人热爱表演和仪式,无论是宗教的,或世俗的,我们热爱一切仪式上华美的衣饰。而且,这一点也许是更重要的一个民族特性-----我们喜欢开玩笑。我不知道我们是否与西方人取笑一样的东西,但我们几乎永远可以找到笑料。我们是西方人所称谓的「平和」的和乐天的民族。而只有在极其悲观失望的处境里,我们的幽默感才丧失了。

但拉萨是唯一的社会生活还算十分讲究的地方。在城市以及一些别的市镇和寺院之外,一般人民物质生活也跟别处的农民阶层相似,除了其孤立程度之外。山遥水远,它除了步行或骑马的邮差外,别无他种通信方式。在山区,由於气候恶劣,多数土地贫脊,因而人口稀少,生活单调与简朴。身处西藏边远地区的人民,很多不曾去过拉萨,甚许不曾见过去过拉萨的人。他们年复一年地耕耘土地,繁衍旄牛和别的家畜,而从不曾听到或看见在他们的地平线之外的世界发生的事。我相信有许多这样的人们,不光是在西藏,也在世界上别的较贫穷的国度,不管他们的政府制度如何。

我并不想夸说,每一位西藏人都是友好与和善的。当然我们之中也有犯人和罪人。举一个简单的例子,我们有许多游牧民族,尽管他们大多数十分平和,但其中也有一土匪集团。结果,他们邻近地区的人民不得不武装自己,经过此地的路人也宁可结伴而行,以此保护。但在我所出生的东部地区的人民,包括康巴族,总体来说是守法的,但他们是那种把一杆来福枪看得比任何财产都更重要,并以此作为独立的男子汉的象徵的人们。

然而,宗教意识已遍传到最荒凉的地方,以及最野蛮的心里。你在最贫穷的牧民帐篷里也可以看到它的代表:佛龛前一直供著的酥油灯。

我在接受宗教教育期间,除了我们自己的社会制度外,对其他的社会制度几乎一无所知。我认为西藏人普遍来说都把这视为自然的事,而从不研究任何政府理论。但当我长大後,我开始意识到这是多大的错误。我们财产分配的不平等显然不是符合佛教教导的。几年後,我掌握了西藏的实权,并努力著手一些根本性的改革。我指定了一个有五十名成员,包括僧俗官员和三大寺代表的「改革委员会」以及一个小型的执行委员会,检查必要的改革,并向上级机构汇报。并进而向我汇报。

最简单的改革是税收。各地区应缴的税额一直是为政府确定下来的。但是不知始於何时,据了解,某些地方官想额外收多少,或者能收多少,就收多少,以此酬付他们自己的花费和薪金。由於这是受到法律的许可,人民就得一并缴付。而我年轻时,即可看出这对不公正是多麽大的一个诱惑。我因此通过与噶厦和改革委员会协商後,改变了整个制度。地方官得收取所要求的准确数额,然後统统转入财政部,而他们的固定工资则由政府支付。这使任何人都高兴,除了一些曾多捞了一把的地方官。

我们的土地租用制度需要根本改革。整个西藏土地属於国家财产,大多数农民直接从国家租用土地。其中一些人按照产物的比例,慷慨地缴纳租金,这就是政府得以供应寺院、军队和官员的物资的主要来源。有些人以劳力支付,有些则被要求为政府官员提供免费运输服务,有时,亦需为寺院如此服役。我的前世,十三世达赖喇嘛曾废除这种提供免费运输服务的制度,因为那是一个不公平的负担。他还固定了对马、骡子和旄牛的使用价格。但此後,价格上涨,估定的酬报已有所不足,而且太多的人被授予了获得运输服务的权利。因此,我命令,将来没有得到噶厦的许可,任何人无权要求运输服务,我还提高了运输服务的价格。

如果说农民都是雇农,那是误导的说法。土地国有仅是一个观念。农民的土地可以世袭,而且可以转租,用以抵押,甚至出卖所属的土地权,尽管土地权鲜有出卖,因为一个农民的第一责任总是要把土地完完整整地交给下一代。如果他交不出产品,或者劳务,他可能会被没收土地,而这种情形并不很多。所以,实际上,他自由拥有一切使用权,而缴给国家的份额确是慷慨付出的土地税,而不是地租。

多年来,一当时令欠佳,政府即给农民发放信贷。我看出政府再也没有企图要求农民偿还贷款或者利息,而累积的金额已是极之钜大,农民们显然永远也无法偿还。我们在改革委员会进行的一次详细调查後决定把农民分成三类。那些既付不出累加的利息,也付不出本金的农民一并免债。那些从年收入里付不出利息,却足以付出本金的人,分期支付本金。但有些从收到信贷後变得富有的人,则需分期偿还本金和利息。这些措施得到农民们的欢迎。多数人曾担忧於压在头上的债务,如今高兴於他们的处境。

但是,我们的社会制度需要最紧急的单项改革是那些大规模的私人庄园。这些庄园是很久以前封给贵族的。他们世世相袭,而每户承袭的家庭每代都选出一名男丁去受训充当政府官员。有些家庭同时要向国家交付一笔款项。而余下庄园的收入用以支付该官员的薪金。俗官就是这样选派的。在这些庄园里,农民们在没有受到政府直接控制的条件下为贵族们作工。庄园主实施封建法权,常指派管家代管,因为他们多数人一年中大多时间都在拉萨担当政府职务。

改革委员会和噶厦全面检讨了所有这些古老的制度。我接受他们的建议时,决定所有大庄园的大部分应通过由政府向世袭家庭支付补偿费用的方法,使其主权回归国家。官员们的薪金则用现金支付。土地则配给正在上面耕种的农民。所有农民因而作为国家雇民划人平等的基础之上。而司法行政得以统一。寺院承袭下来的大规模庄园也应进行类似的改革,但我们决定先从私有庄园著手。

然而,在我们达到这一改革阶段之前,中国已对我们发号施令;而没有得到他们的同意,我们则不可能推行这些深入的改革。但我们带来了自己的共产主义土地改革思想,西藏农民并不很喜欢这种思想。假使我们的政府得以推行这项适当的改革,那麽中国人的改革也就会更为不适当。不管我们如何强硬地催促,他们对这一改革提议从不说个「是」或「不」。最终,大祸降临到我们身上,这一项针对农民的措施只得暂时放弃 。

所以,在受到我们所不能控制的事件中止之前,我们已经在把我们的社会制度由中世纪转入现代之中,迈开了第一步。在提高西藏平民的生活 水准上,还有许多有待去作;我将在另一章写到我和我的政府在未来所希望的作为。尽管有著所有这些制度的弊端以及恶劣的气候,我确信西 藏曾是世界最幸福的国家之一。封建制度当然给压迫提供了可乘之机;但西藏总体来说并不是受压迫的人民。那里很少有过去的封建制度里 兴起的人对人的残酷。因为在每一个阶段,和一切人世的变迁中,宗教都有著控制性的影响,同时是永恒的慰籍和支援。

别的宗教的人们常说,轮回的信仰----即业力法则----意於使人们接受命运的不平等-----也许是过於心甘情愿地接受它们。这只对了一半。一个贫穷的藏人会较少地嫉妒或者憎恨他们富有的西藏地主,因为他明白,他们每人都在收获前世所播下的种子。但另一方面,业力法则决不是不鼓励一个人努力去改善他的现世生活。而且,我的宗教当然也鼓励改善他人生活的意图。一切真正的布施总是一举两得----受施者得到了现世利益,而施与者在今生或来世得益。在这层意义上西藏人是不加怀疑地接受我们的社会制度的。

尽管我们的制度是封建的,但它又与别的任何封建制度有所不同。因为站在顶层的是「观世音」的转世化身。他是几百年来,为所有人民所推崇的转世者。人们感到,在一切国家的次要官员之上,尚有他们可以绝对信任的正义的泉源,可供最後申诉。而事实上,没有一个兼具传统、教养和宗教美德的达赖喇嘛,会成为不公正的暴君。

因此,我们都很幸福。欲望会带来不满;而幸福则源自和平的心灵。对许多西藏人来说,物质生活是艰苦的,但他们也并非欲望的牺牲品。而且,在我们的千山之间,在我们的简朴和贫穷之间,存在著也许比世上大多数别的城市更宁静的心灵。

第四章:我们的邻邦、中国

在我统治西藏的几年间,以前不曾使我们担忧过的,我们作为一个国家的法定地位,突然间,对我们变得特别重要。因此我在这一点上,先谈谈我们在世界地位上的真实历史。

史前的西藏推测为无人拥有的为森林和雪山环绕的内陆海,当人类在那里出现後,其中一些人为别人承认为首领,首领们指导其部落的生活。

这些部落的联盟得以构成一个单纯的西藏民族,拥聂墀赞普为第一代藏王,这是不少於2000年前的事。此年为木虎年,或者公元前127年,或者按照印度计年法是佛灭後418年。在他以後共有四十代国王继任;在前二十七代国王的统治时期,「本教」在全国兴起,同时,还有许多别的奇怪的信仰。

而在第二十八任国王拉妥日年赞统治期间,西藏发生了历史上的重大事件。一卷佛陀的教法传到他的手里,而佛教的传播便在西藏开始。

第三十三代国王松赞干布,在更坚定地树立新宗教上作出了许多贡献。他出生於地牛年,[西元629年,佛灭後1173年]。他在年轻的时候,把他的大臣端美三菩提送到印度去学习。这大臣回到西藏後创制了现在的藏文字母。国王给精神和物质生活树立了高尚的风俗,制订了十条宗教服务法规和十六条公德法则。寺庙,包括拉萨的大昭寺就是在他的统治时期建立的,而许多佛堂以及布达拉宫的建设也开始了。除了三个西藏妻子外,他还娶了中国和尼泊尔的两个公主,也许在她们的鼓励下,两尊释迦牟尼佛像也从尼泊尔和中国带了过来。而在我四岁第一次到达拉萨时,就在大昭寺里的一尊佛像前礼拜。在松赞干布的统治时期,引进了许多印度、中国和尼泊尔的交易技巧,西藏因而在经济上有所改善,人民更加繁荣和幸福,国力也增强了。

在第三十六世国王墀德祖赞统治时期,中国与西藏发生过一段时期的战争。国王的噶伦塔日卢供征服了几个中国省份。至今,在布达拉宫前矗立著一支石柱,纪念这位噶伦的胜利。

第三十七代国王赤松德赞生於铁马年[西元790年,即佛灭後1334年]。他在位时,曾邀请博学的印度学者堪布菩提萨 [编者按:即寂护]和阿(一门里面一者字)黎莲花生大师来西藏。许多印度班智达和通晓梵文的西藏学者把佛陀的经典译成了藏文。这期间,兴建了桑耶寺,而西藏第一批七人受戒为僧。国家政府势力在增大,国土也随之广阔地拓展。

在第四十世国王迟惹巴仅[编者按:即赤祖德赞]的统治下,(他生於火狗年,公元866年,佛灭後1410年),西藏的僧人数目大为增加。他在位时中藏之间再次发生战争,西藏再次征服了中国的很大一部分,但西藏的喇嘛和称为「和尚」的中国僧人居中调停。在公古墨汝处的中藏边界, 曾设立了石碑,类似的石碑也立於中国皇帝宫前和拉萨的大昭寺前。在这两块石碑上用藏汉两种文字刻有共同的誓盟[编者安:即唐蕃会盟碑],说西藏和中国都将不侵入所划定的边界。

第三十三世、三十七世和四十世国王都被认为西藏历史上最伟大的人物,我们的人民至今还深为敬重他们。

然而,铁鸟年[公元901年,佛灭後1445年],第四十一世藏王朗达玛登基。他的统治纪录是,他的前任所作的任何事,他都不作。他和他的噶伦们竭力摧毁佛教和西藏的风俗习惯。在他六年邪恶的统治後,他被暗杀了。

因此,从西藏的第一世国王到第四十一世国王的被暗杀,时间的车轮正转过了一千年。在这一千年期间,国家的物质和精神力量都在稳定地增长。但朗达玛王死後,王国已被瓦解。该国王有两位皇后,两个孩子,其中的一个并不是他的真孩子。皇后们争执著,噶伦们也参与其中,而西藏终於在那两个王子间瓜分了。这次瓜分带来了更多的分裂割据,西藏因而成为一小块王国林立的土地。这种局面长达347年。

公元十三世纪,萨迦寺的大喇嘛法王八思巴前去中国做了中国皇帝忽必烈的国师。在水牛年(公元1253年,佛灭後1797年),他回到西藏,并成了西藏所有三个「部」,或者省份的统治者,成为我国的第一位僧王。以後的九十六年间,这国家为萨迦寺的二十位喇嘛所相继统治。再後的八十六年间-----从公元1349年到1435年---由帕摩竹巴传承的十一位喇嘛统治。然後,又回到世俗王朝的统治。1435到1565年为四代仁邦王统治,1566到1641,为三代藏巴汗统治。就在水马年[公元1642年,佛灭後2186年]达赖喇嘛接受了全国的统治权,而现今所谓的「甘丹颇章」西藏政府确立了。此後的300多年间,十位继任的达赖喇嘛成了西藏的政教统治者,而在他们圆寂後,或是幼年期间,僧俗摄政们以达赖喇嘛的名义,维持政府。

第五世达赖喇嘛第一次掌握了世俗权力。第一世达赖喇嘛是「格鲁」派的创始人宗喀巴的弟子[编者按:即根敦朱巴];这两位化身都是非常博学之土,第一世於灵性,第五世於宗教和政治皆极为卓越。公元1652年,中国的首任满清皇帝顺治邀请他视为上师的五世达赖喇嘛访问中国,并以西藏国王的礼遇接待他。

直到西元十九世纪末为止,在达赖喇嘛的两个半世纪统治期间,达赖喇嘛和中国皇帝之间关系和睦。一边是宗教领袖,另一边是单纯的政治领袖。那皇帝指派了两位「驻藏人臣」长驻拉萨。他们实施了某些权力,不过是通过达赖喇嘛的政府而实施的,而且随著时日飞逝,他们的权力逐渐消失。

在我的前任、伟大的十三世达赖喇嘛统治期间,西藏才第一次扩大了它的国际关系。我已经写到十三世达赖喇嘛是如何改善人民的生活水平,又如何重组军队。他还派送学生去海外学习;建立小型水电站和工业;引进邮电和电讯业务;发行邮票,新的金元和银元以及货币。他也对格鲁派寺院的宗教课程作了修订。在他的统治期间,西藏还缔结了多项国际协定。

十九世纪末,印度的英国政府开始欲与西藏建立商务关系,而且在喜马拉雅山脉地区的西藏和英国领地上发生过多宗小型的边境纠纷。英国因此得决定是与中国还是与西藏进行谈判。自公元822年刻立唐蕃会盟碑以来除了1247年签署的文件以外,西藏和中国之间并没有签订任何条约,所以无需多加引导英国人作选择。然而,在1893年,他们却与中国签下了协定,定下了边界,而且英国人被授予现今西藏南部的某些通商权。

但西藏政府并不承认这项协定。当中英双方使节树立界碑时,西藏人在一旁静待著;等他们一走,便把这些界碑拔掉了。当英国申请通商权时,政府告诉他们那项条约只为英国与中国签订,在西藏决无实际作用。西藏人,出於性格随和,与中国和平相处。但,这是第一次,当任何别的势力想与西藏制订国际协定,仅仅因为驻藏大臣的存在,而可能给中国政府一个声称以西藏名义签约的权利和机会,这事在西藏从来就没有过。而且,直到那时,他们才想到中国原来企图剥夺他们的独立主权。

英国对於得不到通商权,毫无疑问也对界碑的失落大为恼怒。英国的印度总督克钟爵士曾说,他认为「宪法虚拟的中国对西藏的宗主权------只是便利於双放的一种政府晃子。」1903年,他派遗一支军队向拉萨推进。军队在路上停留了很久。当这支军队滞留时,驻藏大臣向英国指挥官送信说他将去能力低抗任何中国可能决定作出的步骤。而中俄协定反给中国自由插手西藏增添方便,因它限制英国使其保持不干涉。因此,中国尽管有其与英国的协定,还是侵入西藏。达赖喇嘛被迫再次逃亡,这一次在英国的印度庇护之下,中国军队於1910年,进入拉萨。

然而,满清皇朝已摇摇欲坠。1911年,中国爆发了革命。驻藏的中国军队的军饷和供应被截断。他们发起了反军官的暴动。1912年,藏人把残余部队,连同驻藏大臣们一起赶出这个国度。随之,西藏从1912年到1950年中国的人侵期间,保持完全独立。中国,或者别的任何国家在西藏都没有任何权力。

在驱逐中国军队期间,达赖喇嘛由印度返回,并发布了一则西藏独立的宣言。宣言上盖的是一个由西藏人民赠给达赖喇嘛的印章,而不是很久前中国赠送的那枚。早期西藏公文开头均有「由中国皇帝命令达赖喇嘛为佛教法王」的字样。但是三世达赖喇嘛改为「奉佛陀之命。」

然而,宣言的发布和取得了我们的独立之後,我们疲惫於这一门争,因而回归到古老的孤立。我们没有与中国缔结任何条约,结果,我们既成事实的独立并没有法定的国家地位。1913年,英国试图邀请中国和西藏代表在印度西姆拉召开会议,以此决定这一问题。三方代表地位平等,经过一番长久的讨论後,他们签署了一项草案协定。会议期间,英国奉劝西藏同意中国宗主权的概念,又奉劝中国同意西藏的自治。英国和中国都将尊重西藏领土的完整,不向西藏派遣军队,不干预西藏政府的政务。

但是,尽管中国代表在这一协定上签了名,中国政府却拒绝签署。因此只有西藏和英国分别签署,同时发布一项分开的宣言,即只要中国拒绝签署,中国即被剥夺协定上的任何特权。中国从没有签署此协定,因而在这法定的形式上,她也就永远无权提出其宗主权。

因此,问题尚悬而未决。而每当这问题一提起,中国政府一直坚持说西藏是中国的一部分;而与此同时,根本就没有中国人在西藏把持任何权力,而西藏为期三十八年,行其独立之道。西藏没有参与中日战争,甚至在第二次世界大战中,她也坚持中立,拒绝由印度经西藏领土转运给中国军用物资。但在这个期间,西藏人也从没有采取主动,向世界证明她的独立,因为似乎毫无必要。但不时有他国政府采取行动,以某种形式来证实他们接受我见他。但西藏政府不让驻藏大臣离开拉萨。西藏军队与英国军队作战,但被击败,达赖喇嘛东逃,英军於1904年进入拉萨,并与西藏政府签订了条约。

在达赖喇嘛出外的时候,那条约是由摄政签名,使用达赖喇嘛的印盖,以及由噶厦、国会和哲蚌、色拉与甘丹三大寺盖章。事实上,西藏作为一个独立主权国签订了一项国际协约。它确立了边界和通商权,还在别的条款中同意,没有得到英国政府的许可,任何外国势力不得干预西藏事 务。中国并没有在这项文件里被提及,而从这一删略,它也一定包括在没有特指的外国势力中。协定一当签署,英军即撤出西藏,从此也再没有威胁过我们。

中国政府从没有对该条约提出异议。两年後的1906年,英国似乎害怕中国会干预他们的通商权,又与中国制订了一项得以使中国政府正式接受英藏条约为条件的协定。因此,只要国际协定生效,中国在西藏的残余权力已宣告结束。

然而,英国却自相矛盾。曾有一段时期,英国与俄国成为亚洲影响圈的敌手。1907年,他们签订了一项同意两者都不干预西藏,而只经过中国的中介与西藏谈判的协议。这项协议与别的条约自相矛盾,而且尽管英国知道中国在我国并无实权,它还是承认了中国对西藏的宗主权。

宗主权是一个陈旧而含糊的语词。也许这是用以描述1720年到1890年之间的藏中关系的最近似的西方政治术语。但这依然是不准确的,它的 使用曾误导了整个世代的西方发言人。它并没有考虑到那相互间的精神关系,或者没有意识到那种关系仅是达赖喇嘛和满清皇帝之间的私人关系。还有许多诸如此类的不可以现成的西方术语描述的古老的东方关系。

另一个关於英国的矛盾性的解释是:他们在西藏已自我确保了并不受到这一新的协定影响的优惠国地位,而且乐意放弃直接与西藏交涉的权利,以抵制俄国的步其後尘。另一个解释是,前两项条约是由英国的印度政府签订的,而第三项则是由伦敦的英国政府签订的,而那一次并非真正理解前两次缔约的意图。而印度也许更比英格兰理解这东方典型的藏中关系。但此事自始至终,中国和西藏都没有要求签署这项协议,因此,这一点也并不约束西藏承认中国的宗主权。

英军远征拉萨所导致的一个不幸的结局是;它使中国面对了自己的势力已消失的事实。因而,一当英军重创了西藏军队,与及撤退之後,西藏便无国的独立。因此在1947年,当亚洲各国在德里举行大会,西藏代表与别国代表以平等的身份出席,西藏国旗也在别的国旗中间飘扬。在同一年,当印度独立以後,印度政府以这样的措词来回覆一封西藏通信;「印度政府乐於保证:西藏政府有意在现存的基础之上继续双方关系,直到任何一方提出事务及缔结新约为止。此为各国政府所接纳之程序,以此印度政府继续承认英皇政府缔结之各项条约。」在1948年,西藏政府商务代表团访问印度、中国、法国、意大利、英国和美国,西藏政府为代表团签发的护照也为所有这些国家接受。

在我们独立前的二十二年里,西藏没有任何中国官员。但在1934年,在十三世达赖喇嘛圆寂後,一个中国代表团来到拉萨呈献宗教贡物。之後,这支代表团以探讨有关悬而未决的藏中边界为由,留在拉萨。但这批中国人的地位也与同在拉萨的尼泊尔、英国和侯来的印度使团完全一样。到1949年,甚至这批残留下来的中国人也被驱逐出境。

因此,我们在概括这段简史时可以说,西藏是这样一个享有多世纪的与中国相互尊重关系的独特而古老的国家。曾几何时,中国强大,而西藏弱小,中国侵略过西藏,这是真实。类似地,回顾一下历史,曾几何时,西藏也侵入过中国。中国丝毫没有得以宣称西藏是中国的一部分的历史根 据。从1912年到那致命的1950年,西藏享有任何别国所享有的完全的、既成事实的独立。而我们现在的合法地位也与1912年时完全一样。此 一地位,曾在近几年,为国际法学家委员会以极其详尽的细节分析过。这里代之以自己对此的意见,我摘引那个著名的、公正的专家组织在1959年呈交给联合国的「西藏问题和法理统治」报告中作出的结论:「在1912年驱逐中国人後,西藏地位可以恰当地描述为一种既成事实的独立,而且正如解释,有很坚实的法律基础足以认为任何对中国的法理归属已经消失。正因此,可以如此提呈,1911----12年的事件标志著作为完整主权国家的西藏的再现,即在事实上和法理上独立於中国的控制之外。」

第五章:侵略

在1948年,当我还是个学生的时候,政府听说我国内有中共的特务。他们来找出我们的军队有多强大,以及我们是否从任何外国势力接受军事援助。

他们决不难以找出他们要找出事实。就我所知,根本就谈不上有任何军事元援助,西藏仅有六位欧洲人。其中的三位,一个是传教土,两个是无线电操作员,都是英国人。另外三个,两个是奥地利人和一个「白俄」,三者都是在战争期间,从印度的英国集中管里逃出来的难民。没有谁跟军事有关。

至於军队,其实力不过是8500名官兵。他们有多余的来福枪,但只有约五十门不同型号的大炮,250门迫击炮和约200门机枪。军队的作用,我已说过,是阻制未经许可的游人入境,以及充当警察力量。它远远不足以投人战争。

在这一切灾难的最初徵兆之後不久,西藏东部传来了更严重的消息。东部西藏总督拉洛,驻昌都城,接近前线 他带有一位英国无线电操作员;另一位留在拉萨。不久,总督拍来电报,报告道,中国已调来强大的军队,聚集在我们的东部边疆一带。显然,他们的意图是进攻或协迫我们。

一当警报传到噶厦,国民会议便紧急召开。一切证实,西藏面临著比之以前的所有世纪都要严重得多的来自东方的威胁。共产主义征服了中国,从而使那个国度拥有一支许多代不曾有过的军事力量。因此,我们受到的威胁不仅更严重,而且在其本质上也截然不同。以前的世纪里,在我们国家之间一直有著共通的宗教感情;但现在,我们不仅为军事控制所威胁,而且面临体制截然相反的,西藏任何人皆明白的,令人完全深恶痛 绝的唯物主义教条控制的威胁。

国会一致同意,西藏既没有物质资源,也没有武器和人力来维护其领土的完整,抵御大举进攻。因此他们决定立即向各国申诉,寄望於在为时过晚之前劝阻中国。四个代表团被派向英国、美国、印度和尼泊尔求助。在代表团离开拉萨之前,即拍电报往这四国,告之对我们的独立的明显的威胁,以及政府派出代表团的意图。

这些电文的回覆却是令人大失所望。英国政府表达了对西藏人民最深切的同情,并表示遗憾,由於西藏的地理位置,及印度的获得独立,他们爱莫能助。美国政府同样地回覆,而且拒绝接待我们的代表团。印度政府也阐明不会给予我们军事援助,但建议我们不要进行武装抵抗,而应进行基於1914年的「西姆拉条约」的和平解决方法的谈判。我们因此明白,我们在军事上是孤立无援的。

当时,适逢拉洛东部西藏总督的任期已满,在这关键时刻,他得由另一位官员阿沛、阿旺晋美接替。阿沛离开拉萨前往东部省份。处境是如此为难,噶厦让拉洛停留在他的岗位上,协助他的接任者,与他分担责任。便不久,阿沛说他乐意承担完全责任,因此拉洛被召回。不久,没有任何警告,中共军队侵入西藏。

军队在某些地方、某段短时间内,曾得到当地土著康巴族志愿协助,打了一些胜仗,把共军低挡住。但我们的军队是如此没有指望的寡不敌众 。总督的更换也使政府混乱。阿沛开始把他的指挥部搬出昌都城,向西部退却。当西藏军队从前纤撤回昌都时,才发现昌都城已为他废弃,他们因而不得不焚毁兵工厂和军火库,再次撤退而与他会合。

但撤退也是徒劳无益的。阿沛的通讯线被截断,他自己为更机动的中国军队所包围,他和许多别的西藏部队被迫投降。

昌都的无线电装置及其英国操作员也一同被俘,因此,有一段时间,没有任何消息传到拉萨政府那里。然後,得到中国司令的许可阿沛派遗两名官员,前往拉萨,对噶厦说他们被俘,要求授权进行和谈,而且给噶厦以中国司令的担保,说中国将不在西藏领土上扩大统治。

当此大难降临在遥远的东部西藏时,拉萨政府与降神师和上层喇嘛商议,并在他们的建议下,噶厦前来庄严地请求我担负起领导政府的责任。

这使我优心忡忡。我当时十六岁。我还没有完成宗教教育。我对世俗事一无所知,也没有政治经验。不过,我大得足以明白我是多麽无知,有 多少事情还得去学习。我最初提出抗议,说自己太年轻,因为十八岁才是达赖喇嘛从摄政那里接掌实权的年龄。但我理解,何以降神师和喇嘛 们作出这项请求。在每一位达赖喇嘛圆寂後由摄政长期掌政,是我们政府制度上不可避免的缺点。我年幼期间,政府就有过不同党派间的相互倾轧,国家政务因而恶化。我们已到了这样的地步,即多数人急於逃避责任,而不是去承担。然而现在,在面临侵略的危急关头,我们比任何时候都需要团结,而我作为达赖喇嘛是全国唯一的任何人都一致信服的人物。

我犹豫著,但国会召开了,并把这项申请上达噶厦。我意会到,在这历史上的严重关头,我无法推卸责任。我得肩负重担,把少年时代置诸脑後,立即自我武装,以领导我们的国家,尽我所能地去抵抗共产主义中国的巨大力量。

我因此带著兴奋接受了;在传统的典礼中授予了全部权力。并以我的名义,宣告大特赦,西藏监狱中所有的犯人都获得自由。

也就在那时,我大哥由东部到拉萨。他曾回到我们出生的村子附近的塔尔寺作堪布。在他作堪布期间,他目睹了蒋介石政府省主席的倒台以及新的共产主义政府军队的挺进。他还目睹过一年的混乱、压迫和恐怖。而那时,中共曾宣称他们前来保护人民,而且承诺他们信仰宗教的自由。然而与此同时,他们开始系统地消灭和摧毁宗教。他自己受到严密的监督,被迫参加连续不断的共产主义讨论课。直到最後,中国人向他解释,他们旨在重得整个西藏主权,他们依然坚持西藏是中国的一部分,而且想使之整个转变为共产主义。然後,他们劝他做信使前往拉萨劝告我和我的政府同意他们的统治。他们承诺,如果他能成功,便可被立为西藏总督。他当然拒绝干那种勾当。但最後,他明白,如果他继续拒绝,他会有生命危险。他也明白,他有责任来警告我中国的阴谋。因此他假装同意,终於逃出了中国的监督,带著我们所面临的危险的详细的警报,来到拉萨。

到那时,噶厦已把我们的危机向联合国申诉。当我们在等候它的考虑时,对我来说,第一责任是必须遵从印度政府的忠告,在中国造成更大的创伤之前与其达成某种协议。所以我通过占领昌都的军队司令,给中国政府写了一封信。我写道,在我年幼期间,我们国家之间的关系曾很紧张,但我如今承接了全部责任,真诚愿望恢复以往的友谊。我向他们要求,释放被俘虏的西藏人,并把军撤出为他们武装占领的西藏地区。

几乎与此同时,我的噶厦再次召开国民会议,以期测试有关我们所面临的威胁的公众舆论。大会作出的其中一个结论,在我的眼中却是极不受欢迎的。议员们指出,中国军队可能随时向拉萨挺进并攻取之,他们决定应请求我离开首都而迁往接近印度边境的亚东,以使我脱离生命危险。我一点也不想走。我想留在我所在的地方,作我所能作的事,帮助我的人民。但是,噶厦也催促我走,我终於不得不屈服。我将要谈到,这样的争执一再发生。作为一个年轻健壮的人,我的本能是与我的人民一同分担任何危险。但对西藏人而言,达赖喇嘛的人身乃至为宝贵。而每当争执起来,我又不得不让我的人民比我自己更多地关心到我。

我做好走的准备。走前,我指定了两名司伦----一位高级僧官,叫罗桑扎西,和一位富有经验的老资格俗官叫洛康娃。我授予他们全权,让他们共同负责。并告诉他们,只有在最重要的事情上才向我请示。

噶伦们当时有这样的思想;如果最坏的事发生,也许我得流亡印度,如同四十年前,中国人侵时的我的前任一样。我得到建议,送一队人把我的财宝带到那里。一些金元和银绽从拉萨取走,放在储存柜里,穿越锡金边界,并在那里放了九年之久。到後来,我们急需这些财物。

另一个对我们的严重打击是,联合国全体代表大会定决对西藏问题不加考虑。这使我们惊慌失措。我们曾信任联合国为正义的支柱,而且更惊异地听说那是由於英国的发言才废除了这一论题。我们曾与英国有相当长的密切关系,而且从许多英国官员的智慧和经验里大获收益。而且,也是英国以把我们作为独立主权而与我们缔结协约的方式,暗示了承认我们的独立。然而今天,英国代表却说什麽的法定地位并不清楚。而且似乎表示说,即使我国在三十八年来没有任何中国人存在,我们也依然是法定上的中国藩属。印度代表的态度也一样令人失望。他肯定,必能以和平解决方式缔结协定,并确保西藏自治。保证这一点的最好办法是取消在全体代表大会讨论这一议题。

这要比早些时没有人会向我们提供军事援助的消息更令人失望。如今,我们的朋友们甚至不肯帮助我们提出要求正义的申斥。我们为中国的大兵压境而彻底陷入悲观的境地。

当我们现在回顾这段历史,很显明,是我们自己的政策把我们推进了这种绝境。我们在1912年取得完全独立时,我们满足於回到孤立。我们从 来没有想到,我们的独立,这对我们自己是如此朗然的一个事实,而对外界却需要合法的证据。假使我们申请加入国联或者联合国,在我们的危机到来之前,向一些领导国家指派大使,我肯定这些主权的标志会不成问题地得到接受。而我们此一危机的显明的公义也就不会被蒙蔽,因此 事被基於在截然不同的处境下缔结的古老的条约的微妙法律争论所蒙上阴影。现在,我们得学会这一痛苦的教训,世界已小得不容任何人维持在毫无伤害的孤立里。

我们唯一可作的是尽可能好地展开谈判。我们决定授予阿沛氏他所请求的权限。两名他送往拉萨的官员中的一名带去我和噶厦的回话。我们告诉阿沛,他应该在中国军队不再深入西藏的严格条件下,才展开谈判。我们明白,谈判理应在拉萨,或者中国军队占据的昌都进行,但是,驻印度的中国大使提议我们派代表团上北京。我另外指派四名官员协助阿沛,他们都在1951年初到达北京。

直到很久之後,他们回到拉萨,我们才听到发生了什麽。根据他们那时的报告,一当他们到达,即为中国外交部长周恩来邀请参加宴会,并正式把他们介绍给了中国方面代表。但一当首次会议开始,中国首席代表便拿出现成的十条草案。这项草案被讨论了几天。我方代表团争辩说,西藏是一个独立的国家,并提供所有的证据。但中国不肯接受。最後,中国起草了一道修改协议案,有十七条。这是最後定案。又不允许我方代表作出任何改动,或提出任何建议。他们遭到欺侮,凌辱、受到人身暴力以及针对西藏人民的更大的军事行动的威胁,还不准他们向我和我的政府徵询意见。

这一协议案是基於西藏是中国的一部分的假设的。这是不真实的。而除了受到威胁之外,在没有给我和我的政府考察的情况下,是不可能我方代表所接受的。但阿沛成为中国的囚犯已很久了,而别的代表也是事实上的囚犯。他们终於在孤立无援的情况下,屈於威压,签署了协议,但他们拒绝使用令文件生效的印章。但中国在北京私自复制西藏官方印鉴,并迫使我方代表团在协议上盖章。

我和我的政府都没有得这次协议已签署的通知。我们是首次从北京广播电台,阿沛的广播里得知的。我们听到这些条件,都大吃了一惊。我们惊骇於一派胡言的共产主义陈腔滥调和狂傲的强词夺理以及这厚颜无耻的、真假参半的声明。这些条件,比我们想象的要坏得多,而且更具压迫性。

协议的序言写道:「在近百余年来」,帝国主义势力侵入了中国和西藏,「进行了各种的欺骗和挑拨」,「这些情况使西藏民族和西藏人民陷於奴役和痛苦的深渊。」这纯属胡言乱语。它还承认,中国政府已命令「人民解放军」向西藏进军。其中给予的原因有清除帝国主义侵略势力在西藏的影响,使西藏人民得到解放,并回到中华人民共和国的「大家庭」里。

协议的第一条还这样写道,「西藏人民团结起来,驱逐帝国主义侵略势力出西藏,西藏人民回到中华人民共和国祖国大家庭中来。」看到这点,我们痛苦地想到自从1912年我们把最後的中国势力驱逐出西藏以来,一直没有任何外国军队驻在西藏。第二条提出:「西藏地方政府积极协助人民解放军进入西藏,巩固国防。」这本身超越了我们所给予阿沛的权限。第八条声明把藏军改编为中国军队。第十四条剥夺了西藏的一切外交权利。

在这些没有西藏人乐於接受的条款之外,还有别的许多条中国的承诺:不变更西藏现有的政治制度;不变更达赖喇嘛的地位和职权;尊重西藏人民宗教信仰和风俗习惯、保护喇嘛寺庙;发展农业,提高人民生活水平;不强迫人民接受改革。但是,在我们将把自己的国家交给中国而不复作为一个国家存在的事实面前,这些承诺无足轻重。但是我们无能为力。没有朋友,我们一筹莫展,尽管强烈反对,我们还是屈从於中国的强令,咽下自己的怒火。我们只有希望中国在这强迫性的单方面的协议中履行他们的诺言。

协议签不久,我方代表电告我,中国政府指定张经武将军作为驻拉萨代表。他将绕道印度,而不是取道穿过东部的漫长的陆路。我所停留的亚东也就在由印度进入拉萨的主要路线的西藏边界上。很显然,一当他踏上我国的土地,我就得去见他。

我并不期待和他见面。我从没有见过中国将军,这倒是个可怕的预兆。谁也不知道他会如何表现----是富於同情,还是作为一个征服者而来。我的一些官员,从协议一签署即认为我应当及时去印度避难,在一番长久的争执之後,他们才一致同意我等张经武到来,观其态度如何,再作决 定。

我的一些高级官员在亚东见到他。我住在附近的寺院。寺院的顶层有个很漂亮的阁楼,我们安排好我在那里会见他。他要求我们在亚东以平等地位会面,我们克服种种困难,弄到完全一样的椅子,而不是西藏风俗上的坐垫。

到了会见时,我透过窗户,想看他是什麽模样。我也不知道究竟在期待什麽,但我看见的是三个人身穿灰色制服,戴著鸭舌帽,在我的宫员们的红色和金色的法衣之间,显得灰暗和低微。我直到现在才明白,那灰暗正是中国在结局之前把我们的一切减弱到的状态,而卑微无疑只是个幻觉。

当那行人到达寺院,登上阁楼时,那将军显得十分友好,并不古板。另外两个穿灰制服的人是他的助手和翻译。他把毛泽东的信递给了我,也多多少少地重复了协议的第一条,说什麽欢迎我们回到伟大的祖国此种我已厌倦的陈腔滥调。然後,他通过翻译,把同样的东西翻来覆去地说。 我给他茶喝。一个不理解我们各自的心内所想的旁观者,会误以为整个会见是极其热忱的。

他到达拉萨却并不十分成功。我指示噶厦以政府客人来合适地接待和礼遇他。因此,噶厦的两名成员在罗布林卡之外以合适的仪式欢迎他。次日,司伦们和噶厦为他举行晚宴。但这并不令他满意。他抱怨於没有受到作为友好主权的代表而被接待。我们也因此明白,他也并非如看上去的那麽赤心的友好。

但是,这些情况迫使我回到罗布林卡;并在那里见证了中国下一步军事统治的扩展。

张经武到达拉萨後的两个月,中国军队的三千官兵进入拉萨。不久,另一支大小相若的人马,在另两位将军张国华和谭冠三的指挥下到来。拉萨人民带著民族的耻辱,漠然地看著他们进来。开始,中国司令员和我们政府间并没有多少接触,除了当他们要求给养和住宿。这些要求很快就在拉萨城里引起轩然大波。

中国军人徵用、购买或租用房屋;罗布林卡对岸一直用作夏季野餐的大片土地,也为他们占领筑营。他们要借贷2000吨青稞粉。这样的巨额从当时的政府粮仓是拿不出来的,因为自己大量的开销,政府得从寺院和百姓处借来。别的食物也在要求之列,城市匮乏的资源趋於紧张,物价开始上涨。再後,又有一位将军,又有几千到一万军人到来了。他们夺取更多的土地筑营,而且在他们徵求食物的额外的负担之下,我们单纯的经济崩溃了。他们一无所有,所有人都指望依靠我们贫乏的资源供给。食物价格暴涨到十倍;奶油九倍;物价普遍增至两到三倍。记忆中的第一次,拉萨人民被推进了饥荒的边缘。他们对中国军队仇恨日增,孩子们开始四处喊口号,朝中国土兵扔石头----这也是大人们勉强控制其痛恨的迹象。投诉开始如雪片般飞进噶厦办公室,但这无济於事。中国军队是来屯据,而他们不会听取任何建议,也根本不会在任何方面协助我们政府。适适相反,他们的要求与日俱增。不久,他们要求另外2000吨青稞粉,而这不得不找出来。这些称之曰借贷,将军们承诺其价值将以投资於发展西藏工业的方式偿还。然而,这一承诺从没有履行过。

处境愈来愈恶劣,中国高级官员却源源不断地进城来,张经武将军也召开冗长的一系列会议。我的噶厦也应邀参加,而责任主要落在我的俗人司伦洛康娃的身上,他得竭力寻找途径,以平衡人民的基本需要和侵略者的要求。他勇敢地直接了当地告诉中国人,西藏只是一个贫寒的宗教性社会,其产品一直仅足以自给。而剩余只是微乎其微-----也许足以支援中国军队一两个月,但不能更长----而食物不可在瞬间创造出来。他指出,没有任何理由在拉萨布置大量部队。如果他们需要防御国家,就该派到前线去,只有一些官员及其随从才需留在城里。

中国人起初十分礼貌地答覆。张经武将军说,我们政府已签署了协议,中国军队应屯驻西藏,因而,我们得向他们提供食宿和给养。他说,他们 只来西藏发展资源,以及防御帝国主义的侵略,而一当西藏可以自行主理政务和保卫前线,他们即回到中国。他说:「当你可以自立,即使你请我们来,我们也不会来。」

洛康娃忍耐著指出,唯一威胁我们的前线的是中国人自己,而我们自理政务已经几个世纪了。但是,他在另一次会议上对那将军说,尽管他担保说中国是来帮助西藏,他们至今什麽也没有帮忙。相反,他们的存在就是一个严重的困扰,而他们多半所作所为只有激起人民的愤怒和仇恨。 他提起一宗对我来讲比其看上去更严重的事,在圣城拉萨焚烧已死的动物的骨头。这是对西藏人民宗教感情的严重侮辱,并引起了许多敌意和非议。

张经武将军不去研究何以人民怀有明显的敌意,反指望我们政府来加以镇压。他在另一次怨言中说,人们在拉萨街头游行唱歌,侮蔑中国人。 他建议我们政府立即发布宣言,号召与中国人建立友好关系,他还把宣言草本交给洛康娃。洛康娃一读才知道这是一道禁止在街道唱歌的命令。当然,他以一种富於尊严的格式重写了一份,而不是分这样可笑的东西。我想中国人不会原谅他的这一行为。

中国人的怨言,在一系列会议中,愈加强烈。他们说,尽管他们一再尝试向人民阐明他们是来帮助西藏人民,但人民的态度日益恶劣。他们说,已有公开集会批评中国政府,当然这无疑是真的,他们要求噶厦禁止人民集会。这照办了。但拉萨人民立即占贴海报和在市内派发小册子,说他们在面临饥饿,并要求中国人撤回中国。尽管有那道禁令,一个大型集会还是召开了,会议备忘录陈述了人民的痛苦,指出拉萨的情况十分严重,要求中国军队撤退,只有一些官员才可留在城里。备忘录一份送交中国将军,一份给噶厦。中国人说这文件是出於帝国主义的煽动,并暗示,拉萨有人别有用心地造乱子。有一次,张经武将军来到噶厦办公室,愤怒地指控两个司伦为密谋违反在北京签署的协议的罪魁祸首。

这类痛苦的事件,对任何成为侵略者牺牲品的国家都是熟悉的。侵略者到来并相信----究竟有多少真诚则不得而知----他们是来施恩的。而且,他们如像还惊诧何以受侵略的人民一点也不想得到他们的恩惠。当人民滋长起对他们的仇恨时,他们决不会以撤退来安定民心,也不会对人民的愿望作出某些让步。他们总是企图以更大的力量来压迫,而不去自责,反来寻找代罪羔羊。西藏的第一批代罪羊是纯属想像的「帝国主义者」和我的司伦洛康娃。但这种行为不会有成果,反会招致灾祸。人们的仇恨决不可以在长时期内镇压下去,因为压迫会使之愈加强大。这一人们会认为如此显著的教训却还得由中国人来领受。

在这期间,紧张关系一直加剧;中国人跳过了噶厦和通常的政府机关,而要求直接和我接触。开始,我会见中国将军时,我的两位司伦一直陪同作顾问。但在一次会见中,张经武对此大为震惊。我从来没有见过一位成年人会如此表现。尽管我年轻,我还是介入其中,让他镇静。从此之後,他们要求单独见我。他们每次带著卫队来见我;卫队在我们会见期间,驻在我房外。这种恶劣的表现,即使没有别的意思,也会强烈地激怒了解这事的西藏人。

中国人与洛康娃最後的针锋相对,却是在一件并无关於拉萨的痛苦之事引起的。张经武召开了一次大规模的会议。我的司伦们和噶厦以及最高级别的中国军政官员一同出席。那将军宣告,在「十七条协议。」的条件下,西藏军队改编为「人民解放军」的时机已经成熟。他提出,第一步,一些年轻的西藏土兵得送到中国军队驻拉萨司令部受训。他说,然後,他们可以回到各自的部队去训练别的人。

洛康娃对此发言比以前更为猛烈。他说这既无必要,也办不到。十七条协议也是荒唐的。我们人民并不接受这一协议,而中国自己也一再打破其中的条款。他们的军队依然占据东部西藏;那地区尚没有如其承诺地回归西藏政府。进攻西藏也是完全非正义的。当和谈尚在进行的时候,中国军队便以武力进入西藏领土。至於把西藏部队改编进中国军队,协议明文规定,中国政府不强迫西藏人民接受改革。对此一改革,西藏人民将会强烈愤慨,他本人作为司伦也不能赞同改革。

中国将军们心平气和地回答说,这毕竟并不重要,而且不明白西藏政府何以会反对。他们之後稍稍改变了条件。提议所有西藏军营里的西藏旗帜应降下,而升上中国国旗。洛康娃说,如果在西藏军营挂上中国旗,战士们无疑会再取下来,令中国人难堪。洛康娃在争辩旗帜一事时说,「中国破坏了西藏的完整,又要求西藏人民与他们友好,那是荒唐的」。如果你打去一个人的头部,敲碎了他的胪盖骨,你就别想再跟他友好。这彻底激怒了中国人。他们散会,并宣告三天後召开一次会议。

所有代表再次聚头,另一位范明将作为中国发言人出席。他问洛康娃是否在上次会议声明里犯过错误,无疑期望他道歉。但洛康娃当然坚持他所说的一切。他补充说,公开解释这情况是他的责任,因为西藏到处传说中国在东部省区的压迫,而且民愤高涨。如果接受中国有关改编军队的提议,那麽反应就会更激列,不仅是军队,而且所有西藏人民都反对。

范明将军对此勃然大怒,指控洛康娃与帝国主义势力秘密勾结,并叫喊著,说他将请我把他解职。洛康娃对他说,如果我达赖喇嘛因为他的过失而同意这麽做,他不仅抛弃他的职务,而且也愿意抛弃去地的生命。然後,张经武将军出面调停,说范明错了,让我方代表们不介意於他所说的话。会议再一次在毫无结果中解散。

然而,尽管有张经武的出面调停,我在会後不久,还是收到一份书面报告,报告说洛康娃不想改善藏中的关系,建议撤职。他们也同样要求噶厦,而噶厦同样对我表示,如果同时要求两位司伦辞职会更好。因此,危机达到了高潮,而我面临了骑虎难下的困境。我极其钦佩洛康娃敢於与中国人抗争的勇气,但我如今得决定是让他继任,还是再次屈从於中国人的要求。

当时有两种考虑:洛康娃的人身安全和整个西藏的未来。对第一点,我毫不怀疑。洛康娃已把他的生命置诸危险之中。假如我拒绝把他解职,中国人会抓住任何一个机会,用他们的手段把他干掉。

关於更普遍的问题,我的观点在这长期的紧张状态中发展著。我没有受到任何有关复杂的国际政治的训练。我只能拿我的宗教训练来对付这样的问题,面且籍著常识的协助。但是我相信,而且仍然相信,宗教训练是非常可靠的指导。

我理解到,如果我们继续反对和愤慨於中国官方,那只可能更多地导致压抑和愤慨的恶性循环。最後,又必然引致暴力的爆发。而暴力是无谓的,我们不可能以任何暴力手段消灭中国人。如果我们与他们战斗,他们会永远取胜;而我们自己手无寸铁又缺乏组织的人民将会成为牺牲品。我们唯一的希望是和平规劝中国人履行他们在协议上作出的诺言。非暴力才是唯一的,最後,也许是在几年的耐心之後,可能会赢得某种程度的自由的手段。那就意味著任何可能时的合作,以及任何不可能时的消极抵抗。

而暴力反抗不仅是不切实际。而且也不道德。非暴力才是道德的唯一方向。这不仅是我个人深刻的信仰,也显然是对佛陀教导的遵从,而作为西藏宗教领袖,我被约束著去维持这一点。我们也许会受到侮辱,我们现存的大多遗产也许会在一个阶段里丧失,倘如此,忍辱一定是我们的命运。我确信这一点。

因此,我悲哀地接受了噶厦的这一建议,要求司伦们辞职。他们来会见我,我给他们哈达、礼物和我的照片。我感到他们非常理解我的处境。 我没有再指定任何人来继任。如果司伦只是中国人的代罪羊,那麽司伦也是无济於事的。还不如我自己担负起全部责任,因为我的身份,在西 藏人民的眼光里是不可加害的。後来,洛康娃到了印度,成了我的海外政府的司伦,直到他年迈退休,他一直是我得以信赖的顾问。我很悲哀地叙述到, 1959年,我自己离开西藏後,那位僧人司伦罗桑扎西被中国人投进监狱,而且尚没有获释。

这事件一结束,中国人的态度也变得较为友好和怀柔。他们提议噶厦送一批由西藏官员、僧侣、商人和别的阶层的代表们去中国。如他们所说的,去让他们自己看看中国人享有去进行宗教修行的绝对自由。我们接受了这一建议,并选出了代表团成员。他们带到中国在向道下旅游。他们回来时,呈上了一份报告,每个人都明白这是在中国命令下书写的。

之後,我本人为中国政府邀请访问中国。尽管我的政府和中国官方在西藏的关系有所改善,我对他们的无视於我们人民的利益和福祉依然极为失望。我认为,我得见最高级的中国官员,劝告他们履行在他们强加於我们望。我认为,我得见见最高级的中国官员,劝告他们履行在他们强加於我们的协议上所作出的承诺。因此,我决定前往中国。

第六章:在共产主义中国

拉萨人民极不愿我去中国。他们怕我也许永远不会回来。但我并不惮於被挟大持为囚犯,而且我已决定去是我的责任。在罗布林卡的宗教仪式上,我向许多参加者许诺一年之内回来。

那时,北京正在筹备中国人民代表大会,以制订宪法,并在大会上给了西藏十个席位。中国代表据说都是经过选举产生的,而西藏成员则让我指定。中国政府还建议由我本人率领代表团。我们许多人认为把达赖喇嘛列为该大会成员,有损他的尊严,但在我看来,回绝似乎也一无所得。相反,如果拒绝,我们也许会丧失可能的自治权的机会,而同意则可能有助於劝告中国人维护他们的诺言。

我在1954年离开拉萨。仪式在河岸上举行,拉萨人聚集在一起,为我送行。显然,他们对我的离别十分哀伤和忧郁。而我本人还并不怎么期望这第一次离开西藏的旅行。

我可以坐骄车开始我漫长的旅程。中国设法给拉萨带来了许多车辆,多是军用,战略性的公路也在东部和西北兴建。筑路是压迫和不满的泉源。西藏人被徵集去作工,因为谁也不肯自愿,他们的工资也相当少。土地被徵用,而大多是没有补偿费。徵用耕地时,我们政府得给土地被徵用的农民提供另一块土地,而通常这样肥沃的土地在附近是找不出来的。我们国家得发展,公路无疑是必要的,但中国筑路的手段是不义的,损害了国民。

我们驶出拉萨九十英里。前面的公路只建了一里,我们得转而骑马,开始西藏人惯常的旅行。天下著倾盆大雨,几处塌方横过路基。有些地方,我们甚至连马也不能骑,只有从稀泥中趟过去。当公路廷伸到山弯,上面的巨石纷纷塌下,横过路面,滚到下面几百英尺的河中。这建了一半的公路是如此之危险,在我们的旅程中,三人死难----还有许多骡子和马。

其後的十天中,尽管道路依然非常糙劣,我们尚可以坐进吉普车旅行。最後的十六天中,我们穿过显著的西藏人聚居区,尽管它象我的家乡一样,很久以前就为中国夺取,并在他的统治下。这些人们多是西藏原始祖先的後裔。每逢我停下宿夜,我就接见人们。他们都要求我在从中国回来的路上,在他们之中逗留几天。

在一个叫它成洛的地方,我们穿过了一座山,那是西藏历史上著名的、标记著古代原来的中国和西藏边界的地方。在山的那边,我们就可以看到,已处身於真正的外国地方。那里的人民是中国人的外表----他们的房屋、衣著、行为举止都是截然不同。我们开始穿过路边的茶馆----我们正在中国的一个肯定的标志。我们一路驶向中国的成都市。然後,飞往西安,再坐特别列车到达北京。

仅是几年前,机械的东西是如此吸引我,坐飞机或火车旅行会是一个荣耀的梦。然而现在,我第一次经历这两者,我的头脑装满了我们的政治不幸和我的责任,而无法享受这些新的经历。

班禅喇嘛在西安与我们会合。尽管有人说他看上去比我老,但他比我年轻。我那时十九,而他十六。他可能是在艰苦的环境里长大的。

班禅喇嘛,如同达赖喇嘛都是高级的转世化身。两者的首次转世是在西元十四世纪。从此,班禅喇嘛在宗教权威上仅次於达赖喇嘛,而位居第二。但他们从来没有掌握过世俗权力。在我们整个历史中,作为合适的高级宗教领袖,两者之间的关系是极其坚密的。大多世代里,年轻的总是成为年长的学生。

但是,约在1910年,我们两位的前任之间始而有了裂痕。中国其时侵入西藏,十三世达赖喇嘛逃亡印度,一些班禅喇嘛的随从人员趁达赖喇嘛出亡之机,抱怨於政府强迫的税收以及别的相似的世俗的事情。中国端倪这两者间的不和,竭力扩大矛盾,无疑期望分裂西藏使之成为他们更容易进攻的牺牲品。我已写到,他们并没有成功地瓜分西藏,西藏人民把他们赶出了国土。但这两位喇嘛之间的裂痕却继续存在。

几年後,班禅喇嘛前往中国控制的疆土的边境。他在那里渡过了下半生,而且我相信,在1937年,他是在悲哀中死去的。

在这种情况下,很长时间以後才开始寻找他的转世。1950年,在西藏找出了两位候选人,但中国在他们所控制的领土上又推出了另一个。1957年,在关於谈判所谓协议的末期,我从首席代表阿沛那里收到一份电报,说如果中国的候选人得不到接受,谈判将会被拖廷。政府和僧官们自然要进行传统的测试,但彼时却不可能,而渐渐地,现在的班禅喇嘛被接受为真正的转世化身。他那时已有十一、二岁。

当然,他的整个教育和训练是受到中国的影响的,先是受到蒋介石的政府,然後是共产主义者。中国当然清楚,他太年轻,不会反抗,而出於他们的政治目的来利用他。比如当共产主义政府征服中国,一份贺电便以他的名义拍出并印发,尽管他当时只有十岁,而且还没有被正式接受为转世化身。无疑许多人会被误导,以为这份电报来自西藏官方。

我之前见过他一面。在1953年,他十四岁时来谒见我。他是为自己的僧官随从和中国陪同带来的。他是在传统的仪式中,作为我的下属-----不仅年纪较轻,而且地位稍次,引见给我的。但我看出,在第一次会见中,中国和他自己的一些官员对我们古老的风俗亦不十分满意。他们只会 乐意看到班禅喇嘛跟我平起平坐。所以第一次会面总有些勉强,亦非十分成功。但同一天,我们再一次非正式地相见,共进午餐,应当说,我们 相处得很好。他向我表示出一种为佛教风俗所要求的对於长辈僧人的尊敬。他举止适度而令人愉快----是个真正的西藏人,而我有种不违心的良好祝愿的坚定印象。我确信,这印象会留给他自己,使他全心支援西藏而反抗中国的进攻。

在他访问拉萨的终结,他的中国随从阻止了风俗上的正式告别仪式,但他私自来到罗布林卡,与我告别。我看出即使他受到警告要以一种超然的举止来表现,他本人的态度却有所不同。我提醒他,宗教学习对他和我都是多麽重要,我还提议,由於我们都很年轻,我们应该忘记前任之间的不睦,并作出新的开始,他同意了。

我真诚地遗憾於这些过去的不和,而且依然如此。我想,他不会完全遗忘这些,因为他的连续不断的中国教育。假使他与他的跟从者这样做,西藏的灾难就不会如此之完全。中国在这一代企图作出他们在上一代所失败了的同样的事情。而这一次,他们得以拥有一位西藏宗教领袖,以其名义来发号召,必是一大利了。但班禅喇嘛也不可以被人身指责。没有在如此集中、恒久和回异的影响下成长的青年,可以保持他自己的自由意志。尽管这一影响,我还是不相信,他会因为共产主义而废除我们的宗教。

我们在西安会合後,即相伴上北京,受到朱德副主席、周恩来总理和别的北京政府官员的接待。一大群人在火车站欢迎我们。多数人看上去象学生,或青年团员,他们热烈鼓掌,朝我们大声欢呼。但我有些讽刺,假如他们奉命去表示敌意的话,他们亦会同样情愿地去做。这倒提醒我一则对话,说是在另一个访问西藏的乡村的中国官员时所听闻的。他到达的时候,村民都列队慰问,并热烈鼓掌。他很感激,问其中的一个人,他们是否在新政府的领导下感到幸福。

那西藏人说:「是的,非常幸福!」

「那太好了。」

「除了我们不喜这项新税务」

「新税务?」

「是呀。就是这鼓掌的税务。每当中国人来到这里,我们都得出来和鼓掌。」

记得西藏税收多多少少是以不愉悦的劳动支付,这则故事听上去倒也有些真实。

在我们到达的当晚,朱德为我和班禅喇嘛举行晚宴。200人的席位摆在那里,一切都是确乎使我吃惊的豪华和慷慨。桌上摆设极其雅致,中国名酒也奉上来,尽管除了几个俗官外,我们代表团几乎没有人去尝试。朱德作欢迎演说,说西藏人民回到了他们的祖国,中国政府将尽力去帮助他们。这一切对我都是新鲜的,我尚把不住如何对待所有的中国官员们。但值得欣慰的是----每个人都十分殷勤和彬彬有礼,而且似乎很有文化教养和受过良好教育。

两天後,我第一次会见毛泽东。那是次可纪念的会见。会见安排在国宾馆,通常中国共产党主席在这里会见特殊的来访者。毛泽东有几个随从,包括现为共和国主席的刘少奇,我带了四、五位官员陪伴。

毛泽东打开话题,说他十分高兴於西藏的回归祖国以及我的同意参加全国代表大会。他说发展西藏资源促其进步是中国的使命,并说在拉萨的将军们张经武和范明是作为中国代表来协助我和西藏人民。他们并非去对西藏人民和政府行使权力的。他还请我直言,这些中国代表有否作过有违於我的意愿的事件。

我感到陷入一个十分为难的处境。我坚信!除非我能够维持友好气氛,我们国家就会遭受更大的痛苦。因此,我对他说,西藏人民在他的领袖下对未来怀有巨大的希望。因而,每当我们与中国代表意见不合时,我们总是开诚布公地表达出来。

我与他的另一次会面约持续了三小时,除了翻译外,别无他人参加。当然,再一次,我们主要谈到西藏及其未来。我对近期的西藏事件都作了个人评述,努力消除他对我们的处境可能怀有的疑虑。我想给他一种可信的感觉,因为我依然确信,我们无法以不可受协的反对来免除中国的统治。我们只竭力使之缓和,并耐心地使之达到可容忍的地步。

1953年的那支访问中国的西藏商务代表团曾告诉说,中共领导对我疑虑重重,主要因为我存在印度的财宝和他们想像到的一些家庭成员跟外国势力有著密切的联系。那极不真实。既然有人这麽说,我得趁此机会把这些告知毛泽东。至於财宝,中国人曾向我问及,我总是对他们说正考虑把它们带回拉萨。我也确乎这样考虑过 庆幸的是我从来没有这麽做。

毛似乎对的谈话十分高兴,并说有一个阶段,中国政府曾决定建立一个直接在中国政府之下的政治和军事委员会,以统治西藏。但现在,他认为那不必要。我想,这也许是我的政策的一个胜利。他补充说,现在决定建立一个西藏自治区筹备委员会。他徵询我的意见,但那个题目大得不可以迅速作出判断。我对他说,在没有与别的西藏人,包括班禅喇嘛协商过之前,我不会作出任何评论。

那使他提起介於班禅喇嘛和他的所坚持称为「西藏地方政府」之间的误解。他建议,既然我们俩都在北京,就应当借此机会和解。我告诉他,这些不和只是历史遗留的问题,我个人与班禅喇嘛之间决无仇怨。如果尚有任何误解,我会乐意消除。

几天後,我从毛泽东那里收到口信,说他一小时之内来见我。他来时只说是拜访。再後,不知什麽使他说佛教本是一门相当好的宗教,而释迦牟尼佛尽管是个王子,却为改善人民条件作出了许多思考。他还说度母是个善心妇人。他几分钟後就走了。我迷惑於这些短评,也不明白这些判断是何以作出的。

我在北京有一次机会,看到这位伟大的中共领导者的作为。有一次,他邀请我去他的住所参加一次由二十官员参与的会议,我坐在他对面,可以感受到他的性格的影响。会议议题是关於中国农民的生活标准。他说得很平淡,但我认为他的态度极之诚恳。他说他对此方面所做的工作并不满意。他引用自己家乡的来信说共产党官员并没有尽力而为以帮助人民。过了一会,他转向我说,西藏人意志很坚定,或者固执,但二十年後西藏就会强大起来。现在中国帮助西藏,但二十年後,西藏会反过来帮助中国。他提到一位伟大的中国军事领袖薛仁贵,率领他的军队百胜,最终却碰到他的敌手西藏人。我再一次对他说的话感到惊奇,但这一次至少他的议论比较容易接受些。

我与这位著名人物的最後会见是在我访问中国的末尾。当我在开全国人民代表大会常务委员会时,我收到邀请我去他家会面的讯息。我那时已游历了几个省份,因此能够真诚地告诉他我对这所有发展项目的兴趣和留下的深刻的印象。之後,他跟我长篇大论真正民主的形式,指导我如何成为人民的领袖,如何听取他们的意见。然後,他在椅子上挪动以接近我,并耳语道:「我很了解你。但宗教当然是毒药。它有两个缺点;危害人类和障碍国家进步。西藏和蒙古都受其毒害。」

我大吃一惊。他暗示什麽?我极力镇定自己,却不知道如何理解他。我明白,他当然是宗教的死敌。但他似乎对我真诚地友好和爱护。他在这一非常评论後,跟我一起朝轿车走去。分手时,他只让我注意自己的健康。

在我离开中国之前,我对毛泽东的杰出人格有著深刻的印象。我除了与他的单独会见,还在许多场合见到他。他的外表并不会给人任何智慧的标志。他看上去有欠健康,一直喘气和重吸呼。他的衣著跟别的任何人一样,尽管通常是颜色不同;他不太注重衣著,有一次我看出他的衬衫袖口破了。他的鞋看上去似乎从不擦亮过,他行动迟缓,发言更慢。他常省略字词,讲短句,每句都富了涵义而且通常清晰准确。他谈话的时候,会不停地抽烟。但他发言的姿式确乎捕捉了听众的思维和想像,而且给人和谒与诚恳的印象。我敢於肯定他说话算数,而且自信能达成思想中的任何目标。我确信,他决不会使用武力把西藏变成共产主义国家。当然,我这种想法被後来西藏的中国官方机关所采取的迫害政策破除了幻想。但我至今仍难以相信这些迫害会得到毛泽东的赞同和支持。

另外一个中国官场上的重要人物是周恩来总理,我对他的印象则大相迳庭。我首次见到他是那次他来火车站接我们。我在中国期间,曾与他有过几次简短的谈话。其中有一次,他给予我许多有关西藏的未来的意见。他说尽快建设和发展这个国家是极其重要的。我告诉他,我们知道我们的国家十分落後,而现在提高物质条件和把政府机构现代化是可能的。我已写到这点,我自己也开始做到了这些。但我补充说,要发展我们的自然资源,首先,我们需要经济援助。

我一直感到周恩来十分友善,但并不比毛泽东那麽坦率和开放。他特别礼貌、谦恭、温和,而且似乎可以完全自我约制。因此,当我听说他最近在尼泊尔的一次会议上勃然大怒而擂桌子的事是十分吃惊的。我第一次见到他就看出他十分聪明敏锐。我同时有这样的印象,他会无情地执行任何手头上的计划。我後来得知他赞同对西藏的压制政策,但一点也不如我之对毛泽东的吃惊。

我在北京也会见了一些著名的外籍人士,但都是简短的。在一个晚宴上,我被介绍了给苏联大使,并与他作了短暂的交谈。他说乐意和我举行一次更长时间的会谈,我很高兴地答应了。但这次会见後来并没有举行;而我开始理解中国并不想我有机会与外籍人土开诚布公地交谈。我对一位罗马尼亚的部长也是这样。我确乎与印度大使有一次会见。印度是我们如此的一个近邻,中国不可能反对我与他会见。但在会见中,他们要求送来中国翻译,而不是用我自己的。我自己的翻译可以流畅地把藏语译成英语;但中国翻译得把我的话译成中文,他的同事再译英文。所以气氛十分拘谨和古板,也就没有多少可谈的了。在场的还有两位格外严肃和狂傲的中国官员。会见期间,一大碗水果打翻了,而我对这一会见的主要记忆是那两位十分威严的先生在桌子下面,用双手和膝盖找桔子和香蕉。

我也有幸见到来中国参加国庆的赫鲁晓夫和保盖宁。我到机场去迎接他们,并在那里被介绍给他们,并在当晚的接风宴上再次见到他们。但我们没有作过任何讨论,也没有交换过任何意见。

也是在北京,我庆幸地会见了尼赫鲁先生,尽管那可能是我们会见的不祥之地。也就是在那时,我得知了为记者误解的危险。说是我和尼赫鲁先生一同赞成中国的政策。但事实并非如此。我听到也读到许多有关他的报导,我很急於同他交谈,徵求他的意见;但当我们在中国时,我并没有成功。我是在一次鸡尾酒会上被周恩来介绍给了他。他似乎正在思考什麽,一时间什麽也没有说。我对他说,他之作为世界领导发言人的名声也传到了我们孤立的西藏,而我便一直期望见到他。他微笑著,只说见到我很高兴。尽管我也在别的场合见到他,但那却是我在中国和他说的唯一的话。有些报导说我和他私下谈过,但我没有。他也没有向我问及,是否印度可作点什麽来帮助西藏。我对不能与他交谈深感失望,因为我非常想得到他的帮助和建议,但这直到我第二年到达印度时才如愿以偿。

也就在尼赫鲁先生来访时的接待会上,一位印度报界代表带著一名中国翻译来访问我。他问我对尼赫鲁先生的访问中国有何感想。我说,我希望这两大国能更亲密,亦以此向亚洲和世界树立一个榜样。然後,他问我是否准备把改革引进西藏。我告诉他,我从掌权以来,便一直致力引进对我们的政治和社会生活的改革。我希望我的努力能够成功,而他不久即可听到这些改革的结果。但那时,一位中国官员过来打扰我们,并把我带走了。我看到中国翻译急速地记录谈话内容,对此感到可笑。他之後告诉我,他授令记录我所说的一切,并向领导汇报。

我也在北京举行过一次庆祝藏历新年的晚宴,以此回报我们所接受到的礼遇。一切都是遵照西藏的传统和风俗进行。我们在请帖上印有称之为四个团结的兄弟的图画,包括一只大象、一只猴子、一只兔和一头鸟。岛是吉祥的标志,代表佛陀,图画对我们意味著中国人一直强调的「民族大团结」。在这一场合,我愉悦地再见到许多中国官员,包括毛泽东,我再次为他们的新行为风度、礼仪和文化所打动。我们没有在晚会上举行任何宗教仪式,但有通常的新年装饰和一种为西藏这一季节所特制的饼。我们的风俗是取一小块,抛向天花板,以为对佛陀的供养。毛泽东得知这一风俗後,他向天花板抛一小块饼,之後,恶作剧地抛另一块到地板上。

在这些社会场合之间,还有全国人民代表大会的冗长的会议。这是我第一次经历政治会议,而打动我的是许多成员对所发生的事是如此不感兴趣。我承认我自己也不太感兴趣。我疲顿於来中国的长途旅行,而会议也是以我所听不懂的中文进行。我会期望中国人自己注意力集中些,但我坐在一些老代表附近,而他们似乎比我更累更无聊。他们的面部表情显露出他们并不知道在讨论什麽。他们一直耵著闹钟,等消息去喝茶,而当休息时间比通常短时,他们就会抱怨。

我在中国还参加过许多别的会议,我的印象一如既往。主席台上的演说常是不知所云或重唱共产主义成就和荣耀的老调子。当成员们真的表达了他们的观点,那也毫无区别。一位党内高级成员站起来,表达官方观点,主席则一并接受,而不充许再加讨论。委员会里也有些真正的讨论,而这些也不能影响到党的决定。简言之,这样的集会和会议只是空洞的形式,因为任何代表都无权作出变动,即使他确实有兴趣这麽做。

我第二年访问印度国会,我发现其气氛是如此的迥然不同。在我之经历过中国的政治会议之後,再听见普通的印度国会议员能够坦率和自由地发言,而且以极其强烈的措词批评政府,倒令人愉悦和惊奇。我是如此之感动,以至把这告诉了周恩来,因为那时他适逢在新德里。但他唯一的回答是,自从我离开北京後,一切都已完全改观。

我对中国政治会议有另一个难忘的印象,就是领导者长得可怕的发言。似乎所有领导者都酷爱演说,从来不肯错过表达观点的机会。我尤其记得周恩来从万隆会议回来後所作的发言。其时,我在返回西藏的路上,由於前面发生地震,而被迫滞留在成都。周恩来和党委副主席陈毅元帅 也在从大会返回中国的路上逗留於此。我得知他们到来,到机场去迎接。周恩来来到我的住所,与我交谈了几分钟,之後,我们来到本地的军队礼堂。那里约有三、四百人,他开始作报告,有关中国代表在大会上的成功。他谈到学习外事的重要性,对众说,他在大会上见到了一些来自他从来没有听到过的国家代表,他因此得去查地图册。讲话便是持续了五个小时,然後是在惯常的对共产主义政府的歌功颂德中结束。但陈毅很可能握有谈话记绿。他一开口,通常七个小时会讲过不停。我听著这些冗长的唠叼,常想知道听众的头脑里究竟在想些什麽。但这支是年轻的共产党员,不是我在全国人民代表大会上所见到的保持著古老的生活方式的代表们。我在环视中,几乎看不到任何无聊和疲倦的迹象。在我看来,这些人的耐性显示出,他们的思想已在共产主义模式中得到改造和重塑。

当我游历中国的不同地方时,我对群众思想的千篇一律有著同样强烈的印象。我在全中国各地漫游了三个月,参观了寺院、工厂、工会、农业合作社、学校和大学。应该说,全中国有一股生气。我见到许多官员,甚至对其中的一些人怀有愉快的记忆。最优秀的是那些能干、勤勉和外交上训练有素的人们。政府部门都组织良好,而且办事迅速。我也应当说,那些没有知识的工人们似乎很面足,而他们大致生活条件在那时还算是够好的。而只有在有教养的人们中间,才可以觉察出一种隐藏著的不满。当然谁不可否认,中国在共产主义领导下所作出的巨大的工业进步。

但高效率和进步的利益必须与其代价相平衡,在我看来,中国的代价是可怕的。进步代替了人民所有的个体性。他们成了只是划一的人类集体。我在参观每一个地方都发现他们组织严密,并有强烈的纪律性控制力,因而他们不仅所有人衣著一样----男男女女都穿暗淡的工作服, ----而且所有人的谈吐和表现也一样,我想信他们也都一样思维。他们几乎无法作出别样,因为他们只有一种宣传----报纸和电台只报道带有政府观点的休息。外国报纸和电台受到禁止。有一次,我和一位中国工作者穿过北京附近的一个村庄时,我吃惊而兴奋地听到欧洲音乐,听上去像是英国广播电台播送新闻前的音乐。我的陪同脸露惊慌之色。人们甚至失落了朗然大笑的习惯,他们似乎在要求笑的时候笑,要求唱的时候唱。当然一些年轻的共产主义者,在他们看来,也很聪明和富於教养。但他们从不发表个人独立意见。而一直是大谈中国的伟大以及成就的光辉。甚至在西宁,接近我所出生的西藏边境上,一位地方党委向我发表长篇大论,而论点跟我在北京听到过的一模一样。但他确乎有自己独到的评论。他说:「除了苏联,中国是世界上最伟大的国家。这是唯一的大得你坐火车整日整夜才穿的过去的国家。」

这是我在中国将近一年来的总印象:高效率和物质进步,缺乏幽默感的千篇一律的灰雾,以及透过这灰雾,不时闪烁出来的古老中国的传统仪礼与风格的令人吃惊而愉悦的光芒。当然,如此的千篇一律,也就是共产主义可怕的力量。但我不相信,中国会成功地把西藏带入这样一种奴隶意识状态。宗教、幽默和个性对西藏人而言,乃是生命的呼吸,没有西藏人乐意仅仅因为物质的进步而放弃这些性格,即使这一交换并不包括对一支异民族的隶属。

当我准备启程回拉萨时,我依然怀有希望,要把我们的人民从中国控制的最坏恶果里抢救出来。我认为,我的访问中国在两点上有助於西藏。它无疑显示了正是为我们所反对的东西。更重要的是,它似乎劝阻了中国执行它原有的为毛泽东所承认的计划,即把西藏直接置之於北京的军政委员会的统治下。而现在,我们对内部事务尚有些权力,而且得到了自治的坚定的诺言。

到那时,我知道了毛泽东所提议的西藏自治区筹备委员会的详情。它拥有五十一名成员,除了其中的五名外,别的都是西藏人。我当主席,班禅喇嘛和一位中国官员为副主席。阿沛任秘书长。委员会的任务是筹备建立西藏自治区,建立经济和宗教事务委员会,相当於我们的「则康」和「译仓」,以及组建一般的政府机构。

委员会的成员们是以不同的方式选出,那是真实的。但只有包括我在内的十五名成员,代表西藏地方政府----亦即我们真正的政府。十一名将从重要寺院、宗教支派、公众团体和知名人土中选出。而由中国一手缔造的两个机构各占十名代表:包括「昌都解放委员会」,此乃,在首先为他们侵占,而从来没有归还给我们政府的东部地区建立,以及另一个他们在西部西藏创造出来,试图给予班禅喇嘛以他的前任所不曾享有的世俗的权力的「班禅堪布会议厅」。此外五名成员属於驻拉萨的中国官员,而所有的任命都得徵求中国政府的同意。

对这些新成立的、分开的机构给矛成员名额,这本身就打破了中国的不改变西藏政治制度,或者达赖喇嘛的地位的协议。成员选择之本身已播下了失败的种子。但罹难的人总是要抓住一线微茫的希望。而我尽管有参加中国政治委员会的灰暗的经历----依然希望,一个拥有四十六名西藏成员而仅五名中国人的委员会是可以组建起来而发挥作用的。

我因此启程回归,急切想了解那里发生的事。并相信,我们可以充分利用这最小限度的自由。

ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttt

第七章:压抑与气愤慨

我在回归的路途上,得以重访我出生的村庄它喀则。那是兆尔著不祥的旅程中一个幸福的时刻。我骄傲而感激地回忆著,我只是出生於一个卑微而地道的西藏人家庭,我欣慰於对我四岁时离开的地方复苏的微弱的记忆。但每当我与人民交谈时,我就被立刻带回现实。我问他们是否幸福,他们回答「在中国共产党和毛泽东的指导下,非常幸福和繁荣」。但尽管他们这样说,我还是看出了他们眼里的泪水,我震惊而明白,除了以这种中共的格式外,他们对我也惮於回答。

但我在附近的寺院里,与喇嘛们作过长谈,当然,他们有信心直言不讳。我看出他们十分焦急。中国开始强迫集体务农,而农民们对此十分愤慨。喇嘛们预见,中国会采取越来越多的强硬措施,迫使农民们接受他们的计划。我也与俗家领导者谈过话,他们告诉我别的共产主义改革,并说紧张状态在加剧,中国人也愈来愈多疑。我也接见过中国官员,并告诉他们,改革尽管必要,但不应同中国的改革一样,也不应该是强制,而只能是在顾及到本地条件和人民的愿望风俗之下,逐渐地引进。我不快地发现,这里的中国人,远离了北京,竟是如此粗暴,完全没有同情心。他们有意忽视人民的感情。一位中国将军甚至告诉我,不管人民怎麽想,他们只给这地方带来额外的部队,以加强推行改革。在这块被中国占领的土地,我们西藏人民的前途显然是非常黑暗的。

然而,这些西藏人民却保持有自己完全的个性。当我路过,在此地和彼地呆上一两天,有时在中国官方宾馆,有时在寺院,不少於十万人从整个地区前来看我,奉献他们的敬意。

当我尚在北京时,一支代表团来要求我在回程时,拜访西藏东部的许多地方。而我因为受地震破坏道路所眈搁,并没有时间去我想去的每一个地方。我到了所有的汽车可以去到的寺院,对别的寺院,我派出三位高级喇嘛代表我,却坚仁波切(我的副经师),春仁波切和噶玛巴,即创建我们村庄後山的寺院的噶玛巴四世的现代转世者。

我在路过这些边境地区,发现了同样恶劣的气氛。我在西藏人之间,看出滋长的对中国人的痛恨和仇怨。我在中国人间,看出滋长的由於害怕和缺乏理解的无情和武断。我对中国人尽可能一再强调,使其缓和;对西藏人,我经常在接见谈话中告诉他们,团结起来,以所有和平手段来改善处境。并接受任何中国的好的方法。我感到,这只是一个希望,以期避免暴力。但现在,我明白,在我穿过的那条路之後的一年里汉藏人之间是如何敌对,我得承认那希望也是微渺的。

我终於跨过了标志著藏中边界的鬼河,进入了侵略首起的昌都地区。我在昌都镇的中国指挥部住了几天,又在寺院住了几天。这是中国所设立,期望我将来合作的昌都解放委员会的地区。它拥有一些西藏成员,但我不久看出中国人握有全权,而那地区实际上是在指挥部队的中国将军的控制之下。这里也沸腾著愤怒。人民告诉我有关压迫、不公正、农民被剥夺土地,以及最初令藏人相信的承诺,但後来又常为汉人背弃的情况。这里更有著突如其来地爆动的危险。这是康巴族的聚居地,我写到,康巴族最宝贵的财产是来福枪。现在康巴人听说中国要求他们交出武器,不用说也知道,康巴人从不会交出他的来福枪---他会首先使用它。

这里也有上万人来向我表达他们的尊敬,我欢迎他们,并对他们说,我很高兴地看到他们的爱国主义精神。我说过去的西藏中央政府在治理方式上有所缺陷,这至少是他们经受侵略的痛苦的一个原因。我说,现在所有西藏人的责任是维持团结,然後,一当筹备委员会发挥作用,昌都会再次成为我们国土不可分割的一部分。

游历边境地区提醒我在中国的两点观察,第一点十分黯然,另一点则显露出一丝残存的希望。

第一是中国的寺院,我在任何一个中国遥远的角落,都可以看到寺和庙,即使有其极大的历史重要性,也是十分冷落,几乎是空无一物。寺庙里少许残存的僧人们也很老,生活在被猜疑之中,几乎没有人敢於前来参拜和献贡。我得知蒙古尚有博学的喇嘛,而我看不出这些汉僧还有许多学问。我在北京的时候,几百个人从蒙古来要我们加持。但年轻人被禁止出家为僧,而宗教组织也是如此有效地为共产主义渗透,以至於他们也来传播政府宣传。中国政府说什麽人民有宗教自由,但可以看出它没有任何计划来奠定宗教基础。它们逐渐枯竭和走向灭亡。

我从此可以看到我们的僧侣和寺院交到中国人手里的命运。但另一个观察倒给我一些希望。我看见许多例子,西藏人,不论老少,皆信仰坚定,决不会轻易成为政治教条的牺牲品。西藏以及蒙古、东土耳其斯坦(新疆)和朝鲜的儿童们被送到北京的所谓少数民族学校。在那里,中国人全力清除他们自己的宗教和文化传统,而灌输以国家专政的新思想。但我欣慰地看到西藏儿童的思想并没有受到毒害。他们依然保持自己的理想,他们的民族精神是坚不可摧的。最後,中国人放弃改造他们的努力,把他们送了回来。其中一些人在反中国统治的拉萨暴动中丧失了生命。另一些人,尚不到二十岁,在印度成了难民。那次失败後,中国在边境开设了几所别的学校,但依然没有成功。西藏孩子们不会生吞唯物主义信条,在最深层的思想中,他们永远是西藏人和佛教徒。我相信,来自蒙古和东土耳其斯坦的儿童们也一样固执地坚守他们的信仰。无疑,这是几年後,中国政府把出世十几个星期的西藏儿童送到中国,希望他们成长为 西藏共产主义者的原因。而与此同时,我深为这些年轻的西藏人深厚的信仰所鼓舞,我感到,不管中国如何对待我们,他们永远也不能彻底摧毁我们。

走在新建的中国军军公路上进入西藏,依然是一段十分惊险的旅程。天一直下著大雨,河水泛滥,又遭遇许多的泥石流。我清晰地记得,一个滂沱大雨的黑夜,我们的护卫队被阻在一处毁坏的公路桥前横在路中的大石後边。中国人盲目衡撞,大喊大叫,我们西藏人则坐在帆布篷的中国 吉普车里念颂祷词。同一天,早些时,我们仅仅从更大的灾难中脱逃。当时我们来到了一头倒塌的公路桥边。中国人修补起来,以为可以通过 ,但建议我们先走过去等候护送队,以减轻桥梁负荷。我们走了过去,并站在一旁观看我们的吉普车和卡车开始通过。有几辆车平安地过来了 ;之後,当一辆吉普车轮触及桥面,桥上发出巨大的爆裂声,和木板的破裂声,桥倒塌了,坠入下面的急流之中。庆幸的是,那司机一听到这声音 即迅速倒车,救了他自己。但一半以上的护卫队及我们的乾衣服和被褥都留在河那边。我们挤进开过来的车子,在一间中国招待所里度了寒冷和极不舒适的一夜。

我终於回到了拉萨。再回罗布林卡,我有说不出的感激。墙外附近的中国军营依然威胁著我们,但里面的一切都是那麽安宁与美丽,我们在几乎没有受到打扰之中继续我们的宗教生活。

我发现噶厦依然与中国人维持著可以容忍的友好关系,而拉萨人民的敌意也几乎消亡,并且有了心满意足的感受。城市平和安宁。人们尚不知道在东部边境所强制的改变。我在那里所看到的人民的愤怒,并没有全力扩散到中部西藏。因此,筹备委员会似乎尚可争取时间做点有益的事,而制止最坏的恶果。

中国政府把陈毅元帅这位以讲话七个小时闻名的副总理派来主持委员会的成立典礼。中国让我在他到达拉萨时去接待他们。嘎厦不赞成这一提议,而我感到这不是维护尊严的时候。如果这会使那元帅满意并有助於给委员会一个良好的开端,我以为也是值得的。因此,我去了。

成立典礼在1956年4月举行。我在典礼上怀有这样的感觉,我们国家和平发展的最後的希望,寄托在这五十一位成员之中。组织计划看上去很好,很有吸引力。在文件上,完全没有任何绝对不可接受的共产主义主张。而委员会中西藏成员的绝对比例,似乎可以改进为一个更有实效的政府形式,而又并非殊异於我们自己的政府。我认为,这也许使西藏官员有机会学习中国官员的政治方法,解除了共产主义,无可否认比我们的要好。

但不久,这些希望都破灭了。一切我在中国政治会议上看见的最坏的东西都在这里重演。对於一项根本事实,我仍未有足够的警觉。筹委会中的二十名成员,尽管都是西藏人,但代表著昌都解放委员会和班禅喇嘛的在西部地区设立的堪布会议厅。这两者都是纯粹的中国创造物。这些代表们主要是得到中国的支持,而不得不支持任何中国提案以回报,尽管昌都代表们表现得比班禅喇嘛的代表们更具理性。有著这一坚实的被操纵的表决权,再加上那五位中国成员,筹委会成为虚有其名----只是一个由中国人幕後操纵西藏代表的纯粹的假像。事实上,所有基本政策是由另一个没有西藏人成员的名为「中国共产党西藏工作委员会」的机构所决定。我们只许讨论一些次要观点,但从没有可能作出任何重要改变。尽管我是一个指名主席,我并没有多少可作的事。有时看到议程早受控制和规定,因此早经其他的委员会完成的计划又来不著边际地空洞地讨论一番,然後通过,真令人忍俊不及。我常在这些会议中感到难堪。我明白,中国把我立为主席,无非不过是为了他们的谋略添一些西藏机构的表象。

一当筹委员会著手设立政府部门,人们才知道是怎麽一回事,他们的反映也并不令人吃惊。他们旧有对中国的敌意复苏了。在拉萨招开了一次群众大会,抗议此一新组织,并把一份提案送交中国官员。提案说西藏有自己悠久的政治制度,新的组织并无必要,必须废除。当然尽管这是一项群众要求,中国政府并不对此答覆。他们召来噶厦说,因为噶厦没有成功地禁止举行群众大会,现在他们让我出面这麽作。噶厦不情愿起草了一份新声明;我明白禁止群众大会,并不能压制公众舆论,我极不情愿起草了一份新声明;我明白禁止群众大会,并不能压制公众舆论,我极不情愿地在声明上签了名。公众的愤怒以另一种方式不可避免地爆发了出来。

这发生在1956年的祈祷节期间。西藏全新的东西在普通人民对中国的愤慨中创造了出来:人们自然地选出了他们的政治领袖。这些人并非政府官员。他们没有任何官员身份,而是来自普通的生活圈子。我把他们描述成政治领袖,并不意味著他们有任何西方意义中的政治性。他们并不为中国人是共产主义者而与他们对立,他们与划分世界政治的理论毫不相干。他们只是分享我们不善言辞的人民的痛苦和愤怒,而碰巧有了把这表现於言行的原本的能力。

这些人领导拉萨人民。总体来看,他们所受到的,以及为了人民所表达的怒火是人类的正常反应----他们要反击。不可避免地,这有时使他们与我的噶厦发生矛盾,他们看出我的反击中国军队的无能为力。噶厦得制止他们的任何爱国,然而也是自杀性的政策。另一方面,他们会自然而然地想到噶厦对侵略者作出了太多的让步。有时,为了他们所代表的同样的人民,我得出面反对他们富於暴力的本性,他们也许对此怨恨,但直到那痛苦的最後,他们都保持著对我热烈的忠诚。那是达赖喇嘛的概念所维持的忠诚,它自古至今拥有所有西藏人的忠诚。我是他们为之战门的标志。

在我这方面,我甚至在不得不反对他们时,还钦佩他们,我欣慰,我们的不幸竟显示了具有这种领袖品质的人就存在於西藏人民之间。这是我们一直需要的。

祈祷节期间,这些领导人的生动与悠长的庆祝有著奇怪的对比。这节日第一次有了政治高调,而没有人能及早觉察到。当游行一开始,僧人们即涌上街头,城市各处都张贴了传单。如以往一样,他们要求中国人离开,把西藏留给西藏人。也如往常,这激怒了中国将军。还如往常,他们让噶厦对他们加以指责。但这一次,在他们愤怒的威胁之中,他们还点了三位领导人的名。他们也是参与起草反对筹备委员会提案的人。中国人强硬地坚持他们也应对这些传单和标语负责,并要求噶厦下令逮捕他们。他们没有违反我们的法律,但中国人威胁说,如果我们不逮捕他们,他们自己将逮捕他们并审讯。噶厦为把他们从更坏的命运中拯救出来,把他们放进监狱。一人在牢狱里死去,别的由拉萨三大寺出面作保而不久获释,其中的一个现在跟我一起在印度。

同时,我们从依然完全在中国军事控制之下的东部地区昌都收到这类消息,就是情况越来越来越坏。在祈祷节期间,边境上的理唐爆发了战门。筹备委员会成立不久,指挥昌都的中国将军召开一次约有350位西藏领导人会议。他告诉他们,我曾说西藏进行共产主义改革的时机尚不成熟,而应在大多数西藏人赞同之後,逐渐行进。但他说班禅喇嘛 要求立即引进。这次会议讨论这两项选择,并决定昌都应接受哪一项。

讨论进行了几天。最後,当我和别的一些西藏人接受改革时,大约一百人投票赞同改革。约四十票要求立即改革。别的约200人投票永远也不会改革,尽管这些投票并没有考虑以作选择。那将军一一向他们致谢,宣告改革将在指定时间内进行,并赠给每位成员一册图画书、一支笔、墨水和纸,以及一些厕所用物----像是怪模怪样地选择的礼物----把他们解散了。

一个月之内,边省官员再次被召集,这一次在昌都的钟准宗地区一个城堡里。他们为中国部队所包围,并告之民主改革之即开始。他们抗议说,他们眼见过邻省改革所带来的灾难,说他们什麽改革也不要。中国人把他们关在要塞里,连续不断地面劝了两周。到那时,官员们口头上都同意了。他们告知将送回本地区,向人民解释改革,但他们必须先接受教育。

达成这一协议,包围要塞的中国土兵解散消息,就在教育课的前夜,超过二百多位的官员们突围逃出要塞,跑到山中。

中国人以这一愚蠢行为,迫使该地区的大多数领导人过著游击队员的生涯。他们清楚,如果回去,就会被捕,因其无法无天。他们形成一支核心,并在不断增长之中。他们依赖从中国人那里夺取的武装和弹药以自卫。因此,不管是否他们的本意,他们得战门。那些东部西藏人,尤其是康巴人,都是顽强与果断的人。他们熟悉自己的山派,而山派则是游击队理想的战地。1956的上半年,已流传著他们袭击中国公路和补给站的故事。

在我看来,这是一个没有任何结局的绝望的处境。游击队员们可以在这些不可攻取的山灭脉中坚持几年。中国人永远不能迫使他们出来。但他们也永远不能打败中国军队。不管维持多久,那只是西藏人,尤其是妇女和孩子们将遭受痛苦。

我非常灰心。情况比两年前演变得更坏。我以为让洛康娃辞职就可以打破了专制压迫和人们的愤怒的恶性循环,但现在此事又缠绕著我们。我所有的致力於和平解决问题的努力都已付诸东流,而我从这仅是政府笑柄的筹备委员会,看不出任何成功的希望。最坏的是,我感到已丧失了对我自己的人民的控制。他们在东部地区被迫变得野蛮。在中部西藏,他们采取暴力行动的决心越来越大;我感到,我无法再阻止他们,即使我不能赞许暴力,也不相信暴力会有助於我们。

而我作为具有双重地位的达赖喇嘛,他们曾幸福地统治了西藏几世纪,如今却是孤寡无援。作为政治领袖,我不得不反对任何暴力。我明白,中国人企图削弱我的政治权力,而我之反对人们的暴力的实质,是帮了中国人来推毁人民对我的信任。然而,即使人们丧失了对我的作为政治领 袖的信仰,他们不应当丧失重要得多的对我作为宗教领袖的信仰。我可以担任或者放弃世俗的领袖地位,但达赖喇嘛永远也不会放弃宗教领袖地位,我从来没有梦想到这样作。

因此,我考虑到,如果为西藏的最高利益著想,我从所有活动中引退,以此原本原样地维持我的宗教权威。但我在西藏的时候,是无法逃避於政治之外的。要引退,我得离开这国家,尽管我痛苦而绝望地憎恨这个办法。

在我深为灰心的一刻,我收到了访问印度的邀请信。

第八章:印度朝圣

我的朋友锡金大君、姑妈特来拉萨带给一份请柬,他的来访乃一线来自外界的同情,而令人清爽。我受到「印度玛哈菩提学会」的邀请。这是十七年前创立,用以宏扬佛法和照看印度朝圣者与佛寺的机构。他们希望我去参加释迦牟尼佛诞生二千五百周年纪念活动。

我出於任何政教原因,都非常想去。而释迦牟尼佛诞本身对於所有佛教徒都是极其重要的事件。此外,任何一个西藏人都渴望有一天能去印度朝圣。她对我们一直是个圣地。她是佛教文化创始人的诞生之地,也是几百年前,由印度圣者和先知们带往我们山脉之中的智慧的源泉。虽然和印度的宗教与社会是沿著不同的路线发展的,但西藏依然是印度文化的儿女。

从世俗的观点来看,拜访印度似乎向我提供了一次我早想从与中国的繁忙的接触和一无所获的争执中撤退的机会,至少在一段时间内。不仅如此,----我还希望这提供我一次机会,请教於尼赫鲁先生和别的民领袖以及圣者甘地的信徒们。我不能夸张我们西藏的孤立的政治感情。我知道我在国际政治上缺乏经验,但我国任何别人也是如此。我们知道别国也像我们一样面临了这样的处境,而大量的政治智慧和经验存在於民主世界;但如今,任何一点都无裨益於我们,我们得由未经训练的本能来行事。急切需要明智的富於同情的指教。

我之想去尚有别的原因。我们曾与英国的印度有著长期友好的解触。事实上,那是我们与所有西方世界唯一的接触。但由於印度的权力转移到印度政府,我们与印度的政治接触因而淡化。我坚信,我们应当重建这接触而巩固之,把它作为通向容忍和自由的世界的生命线。

前往印度还不仅是我个人的愿望。西藏人在得知这一邀请,并通过我的官员催促我接受。因为我提及的所有原因-----除了那些有关於我,而尚无关於他们的之外,即我必须从当务之急的政治困难中撤退。

但仅仅想去是不够的。如果中国人不想我去,他们可以轻而易举地阻止我。因此,我得先徵求他们的同意。

我与'范明将军商榷,他是最初驻於拉萨,并作为中国高级代表的。他开始说只可以向我提些建议,但他所说的无疑地都是些我不得不接受的建议。他这麽说,我的心沈了下来。他说,为了安全的原因,我的印度之行是不合适的。他还以为由於筹备委员会尚有许多事要做,我作为主席, 理应留在拉萨。然後,象是宽慰,他补充说那邀请毕竟只来自宗教组织,而不是印度政府,因此,我大可不必接受,而可以轻而易举地派去一名代表。

我十分失望,但又不能完全放弃这一希望。我推迟指派代表,也没有告知玛哈菩提学会我的不能前往。四个月後,约是1956年的十月中旬,那将军再次建议我指派代表,因为名单必须事前送往印度;然後,我安排了一支以我的副经师为首的代表团来代表我。但十一月一日,或是二日,他再来见我,并承认,中国政府於十月一日收到印度政府的电报,邀请我和班禅喇嘛为这一庆祝活动的客人。他补充说,中国政府对此事的各方面都作了考虑,而且认为如果我想去,我就可以去。我们愉快,拉萨人民也一样。但在范明将军告诉我这一邀请之前,印度驻拉萨总领导已告诉了别的几个人,而且传开了。当然,我个人推断,中国要想把这邀请保密,直到对我为时过晚而不可接受;现在仅仅是由於这一披露才被迫打定了主意。

我准备启程。在我离开拉萨之前,张经武将军刚从中国来,作为常驻代表,我被当作小学生,领受了他的长篇大论。我发现很有趣,尽管也许那并非他故意如此。他说,匈亚利和波兰有点乱子,那是为受到帝国主义的影响的一小撮人发动的。但苏联立即相应匈牙利和波兰人民的求助,不费吹灰之力地扑灭了反动分子。反动分子总是虎视眈眈。趁机在社会主义国家制造乱子,但社会主义势力的共同责任是如此之大,他们会永远去援助任何这些国家。他对此大谈特谈,我致於意思到这也是一个含蓄的警告,即任何别国不得干预西藏。

然後,他谈及我的访问印度。他说尽管佛诞纯属宗教性,但它与联合国教科文组织有关。中国政府已派遣了一支代表团,但国民党也有可能从台湾派去一支代表团。如果他们这样做,中国代表即退会,他们也这样告知印度政府。而如果台湾有任何人出席,我也将拒绝参加。一当我到达印度,中国大使即向我提供最新消息。

後来,他警告我,如果任何印度领导人向我问及藏中边界,我只应说那是北京外交部的事。他说,我也许会被问西藏的情况。如果新闻记者或者低级官员问及,我只说曾有点麻烦,但现在一切已归於正常。如果是尼赫鲁先生,或者别的高级官员问及,我可以说得多一些----西藏有些地方,发生了起义。

谈话的最后一部分是他的一项建议,即如果我可能在庆祝期间发言,我得事先生拉萨准备好。事实上,我被安排在释迦牟尼佛诞大会上发言。在我离开拉萨之前,筹备委员会秘书长阿沛,与中国人磋商後,为我起草了发言稿。我来到印度後,完全重写。

那时,公路已建到亚东,从那里到边境只需步行两天。这是中国人疯狂地建筑,用以在我们全国各地安排驻军的战略公路网的一部分;但这也把由拉萨到印度的旅程由几周缩短为几天。我们在两天之内驶人亚东。在日喀则的路上,中国一只汽车渡轮把我们渡过了普拉马普达河,班禅喇嘛在那里加人了我们。第四天,我们骑马,这依然是跨越喜马拉雅关隘的唯一办法。

一位叫盛明义任军分区司令员的中国将军陪我们到达西藏的最後一个居民点春必坦止;他离开时,又给我们一次短暂的讲话。他很遗憾地说印度有许多反动份子,如果我与他们谈话,必须特别谨慎。他提醒我,作为中国人民代表大会的副委员长,我代表中国和西藏。因此,我应当告诉 每一个人关於中国在发展自然资源和提高人民生活水准上所作出的伟大进步。我应当让我见到的人都不庸置疑,中国与西藏享有完全的宗教自 由,也有任何别种自由。如果有人不相信,我可以告诉他们,只要他们喜欢,什麽时候都欢迎来访中国。

那是在我穿过边境前所领受的最後指教。

由西藏南下印度的旅行是戏剧性的。穿越五十英里的荒凉的西藏高原,珠穆朗玛峰的皑皑雪峰指引著我们向前。在发里,从一个接近山麓的关隘可以尽揽其与世隔绝的壮观。然後,山道壁陡而下,再下,便到达了杜杜林和杜鹃遍布的春必谷地,这里盛长飞燕草、附子草和罂粟;人们有种 极少西藏人看过的天外世界的感觉。以下的世界是极下和极远地伸展的广袤而酷热的印度平原、繁华的城市和海洋。这里却依然有可攀越的关口那叔那关。道路再次上伸,出了森林线,到达极顶的边界,它在最终下降到锡金谷地之前,把人们重新带回到赤裸和熟悉的西藏风光。

西藏和印度的通道一直是要穿越春必谷地。这也是1903年英国远征队所走的路,也是1904年协约後通商者所取之道----从此至江汉是任何外籍人土在西藏唯一有权通行的道路。谷地底是当1950年中国人侵时,我所迁徒的亚东镇。但它从那时起已有所改观。之後,我骑马下到谷地,再在中国公路下坐轿车南下。这当然要快上十倍,也更方便。但同所有的西藏人一样,我倒宁愿采取以前西藏所有的旅行方式。就在那条公路顶端,靠近发里的地方,中国人表现得古里古怪。我想他们了解一些有关高山空气稀薄的事,因为在上几世纪都是骑马旅行的路上,尚可看到中国人戴著氧气罩,舒舒服服地驾驶著。

亚东以上的风景对我是新鲜的。下了轿车,我在那叔拉骑马上边界,从我的中国监视人员那里解放出来,有了我从孩提时代起便不曾有过的愉 快的撞憬和兴奋的感情。我开始爬上山坡时,天气晴朗;但我们不久即走进云雾里;最後的几千英尺路,十分潮湿而寒冷。而这只是为我们在山头上受到的欢迎增添了快乐。我第一个看见的是一位警卫;然後是前来问候的姑妈大君和印度驻锡金的政治官员;印度官员带给我印度总统、副总统、首相和印度政府的问侯。他赠给我一条哈达,这是西藏的问候方式;一圈花环,这是印度传统。我们相伴骑马下到锡金的中阁,在那里度过了一个幸福之夜。

第二天,我们前往锡金的首都甘扎。当我们穿过锡金和北印度,一步步地由原始到现代地转换运输工具,那自发前来的快乐的欢迎者也同时增 加,我感到不在异乡,而是宾至如归。我们在第十英里处,下马坐进了吉普车,中国大使在那里加入了我们。然後,出城不远,锡金的大君和他的大臣们加入了我们,而我从吉普车转到他的轿车里去。在这辆轿车上发生了一件极其滑稽的事。它一边飘著锡金旗,另一边飘著西藏旗。我们在进城的路上小憩了一阵。一大群人抛来哈达和花以示问候。这时,我吃惊地看著一位作大使的翻译的孤零零的中国先生,狡黠地取走了西藏旗,而把一面中国国旗系在上面。我的印度朋友们也注意到了这一点,我高兴地看出他们也知道这滑稽剧的一面。

我们坐飞机结束了这一旅行。当我们到达新德里时,我看见了为英国所建、作为遗留给了崭新而自由的印度首度的壮观。副总统拉达柯日西 那博土和首相尼赫鲁先生早在机场等候欢迎我们。同我坐在飞机里的中国大使要求先把我介绍给他们,再介绍给外交界。他带著我,穿过队列,引见许多国家的官员。我们来到英国代表面前,但我犹疑当我们走到美国代表那里时,会发生什麽?那可是外交仪式中微妙的考验。在这关建时刻,那位中国大使像魔术师一样倏然消失,而我被留下来与美国人面面相对。印度外交部即有人巧妙地介入,并介绍了我们。

我和拉达柯日西那博士一同坐车进城。他对我说他是多麽高兴地见到我,并快乐地谈及我们国家之间长久的联系。在为释迦牟尼佛诞所设立的旗帜和装饰之下,人群聚在路边,以增添对我的欢迎。我们来到拉切巴提巴芬的总统住所,总统拉吉达普拉沙博士以他和蔼的笑容和声音在谒见室的门口接待了我。我对这两位领袖都有著极其深刻与幸福的印象。我感到,他们是象徵著印度人民的永恒精神的忠诚而博学的人物。

我到达新德里的第一个早晨的第一次参观是去拉迦塔,即圣雄甘地的骨灰所在之地。当我在斜向迦莫纳河的一块绿色草坪上祈祷时,我被深深地打动了。我感到我来到了一个高贵的灵魂面前,这人的灵魂在他的一生中,也许是我们这个时代最伟大的人物;一个为了保存印度和人类的精神而奋门终身的人物,一个释迦牟尼佛真诚的弟子,一个对全人类之间的和平与和谐的真诚的信仰者。我站在那里,迷惑了:假若圣雄甘地尚在,他又会忠告我什麽。我敢於肯定,但会把意志和品格的所有力量都投放在为了西藏人民的自由的战门之中。

我强烈地意愿能在今世有幸见到他。我站在那里,感到与他非常接近。我感到他的忠告永远是我应该遵循的和平之道。我有过,而且依然有著对他所宣扬和实行的非暴力的教义不可动摇的信仰。现在,我更坚定地决心,不论我面临何种困难,都遵从他的指导。我比从前更强烈地快定,我永远也不可与暴力行动相联系。

那次朝圣之後,我有两三天忙於参加释迦牟尼佛诞的庆祝活动。这恰好向我提供了一个机会,跟来自世界各地,没有受到直接的压迫,为了世界和平而宣扬佛陀教法的明智之土交谈。所以,在我座谈会的演讲里,我强调了佛教信仰中和平的本质。我说,我希望这些庆祝将有助於传播不仅在亚洲,而且在西方世界人民之间的智慧之道;因为佛陀的教导不仅可以指导人们走向一个满足与和平的人生,而且可结束民族之间的敌意。对人道的拯救可从佛教的原则上寻到。我现在可以高兴地说,我将廷伸这一声明。不管他的信仰如何,人道的拯救存在於所有人类的潜的宗教本性。而对这一本性的强暴压制便是和平的敌人。

我在这次庆祝大会之後,才真正与尼赫鲁先生进行了第一次长谈。我的见解到那时已更深入了。我已解释过我为什麽想来印度;现在,我极不 情愿地作出这样的结论。我相信,我不应当再回去;我相信,我应当留在印度,直到中国政策有了积极改变的迹象。也许是我在感情上的与圣雄甘地的相接近和我与许多博学而具有共通之感的人物的会见使我作出这一哀伤的决定。我几乎是第一次见到不是西藏人,却对西藏富於真挚的同情的人物。我以为,我在家里再也帮助不了我的人民;我不能控制他们采取暴力的愿望;我的一切为和平的努力都归於失败。但是,在印度,我至少可以向世界人民解释到底西藏发生了什麽,并努力发起他们在道德上对我们的支持,由此,也许可给中国无情的暴力政策带来些改变。

我向尼赫鲁先生先生解释这些。我们单独会见,除了他的西藏翻译。我先告诉他,我是多麽感激能有机会前来印度参加庆祝佛诞大会。之後,我解释东部西藏的处境是多麽绝望,以及我们所有人都害怕更坏的厄运会传遍到西藏各地。我说,我得信服,中国确实意於永远摧毁我们的宗教和风俗,也因此斩断我们与印度的历史联系。我告诉他,现在,所有西藏人都把希望寄托在印度政府和人民的身上。然後,我解释,为什麽我要留在印度,直到我们可以通过和平手段赢回我们的自由。

他和蔼而耐心地听著。但他坚定地信服,目前西藏什麽事也不能作。他说谁也没有正式承认过我们的独立。他同意我的观点,即企图与中国发生战争是无渭的。如果我们企图於此,他们便可以轻而易举地派来更多的部队,彻底镇压我们。他建议我回西藏,和平地工作,努力实行十七条协议。

我说,我曾尽力而为去执行十七条,但不管我多麽努力,中国方面拒绝尊重协议,我看不出他们心中有任何变化。对这一点,他答应与二天将到达印度的周恩来谈及,我们的会见就此结束。

我也跟周恩来谈过。我到机场去接见他,并在当晚与他进行了长谈。我告诉他,我们东部省份处境越来越坏。中国人强迫改革,而对本地的条件和人民愿望与利益不加考虑。周恩来似乎很同情,并说中国地方官员一定犯了错误。他说,他会将我说的话向毛泽东汇报,但我不能使他对任何改善方法作出肯定的承诺。

几天後,周恩来邀请我哥哥土登诺布和加洛东珠去中国大使馆晚宴。他们与他的谈话则更有希望,也更明确。我哥哥在我们政府里没有任何正式职位,因此,他们可以谈得更坦率,而不害怕於其对西藏直接影响。他们之後告诉我这一谈话,他们似乎完全说出了他们的批评。他们告诉周恩来,西藏与中国几世纪以来作为友好邻邦而相互尊重。而现在,在西藏的中国人却把西藏人当成死敌。他们蓄意利用西藏人中最坏的典型和社会中不合适的东西,来桃起不和;而且他们忍视许多有爱国心的西藏人,他们也许可以改进中国人和西藏人之间的关系。他们在世俗事务上支援班禅喇嘛,以此重结介於我的前任和他的前任之间的旧怨,并因此削弱我们政府的权力。他们还在西藏,尤其是拉萨维持著这麽一支庞大的、无必要的军队,以致令我们经济崩溃,而物价也高涨到我们人民面临了饥饿的地步。不是西藏统治阶级,而是人民群众对中国的侵占最为痛恨。也是他们要求中国撤军,并签署一个在平等基础上的新协定。但拉萨的中国人并不听取群众意见。

周恩来似乎并不怎麽喜欢这些直言直语,但他一如既往地矜持礼貌和恭谦。他向我哥哥担保,中国政府根本没有想到利用不受欢迎的西藏人,或者班禅喇嘛来削弱我的权力,或是制造倾轧。他们不想干预西藏事务,或者成为经济负担。他认同,也许中国地方官员由於缺乏理解而引致困难。他承诺改进拉萨的食物供应,一当西藏人可自理事务,中国军队即可逐渐撤出。他还说,他将把他们的抱怨汇报给毛泽东,而且将可以看到这些因素都会解除。他说,这些诺言不仅仅是言辞而已。如果我哥哥喜欢留在印度,他们可以住在那里,看他的诺言履行了没有,如果没有,他们可以完全自由地批评。中国政府。

但会谈结尾,他对他们说,他又有一项请求。他听说我想留在印度,但他要他们尽力劝我返回西藏。他说,如果我不回去,那只会有害於我和我的人民。

在与周恩来的会谈之後,我开始游览印度。我被带去参观几项新型工业设计,如纳加的大型水电厂。而我第一次亲自看出这样的项目,在共产主义和一个自由民主之下组织方式的巨大差异----在徵集工人和自愿劳工之间气氛和精神的截然不同。当然,我的主要目的是朝拜历史上的宗教中心。我参观了山奇、阿加塔、比纳雨和菩提伽利略耶。我钦佩於这些明证了伟大的天才和虔诚的信仰的印度宗教艺术的杰作。我回想起,宗派和部落间的仇恨在过去是如何地伤害了这批遗产,而现在,由於印度宪法对宗教自由的确保,这仇恨又是如何得以镇定与平和。在比纳尔和菩提伽耶,数以千计的西藏朝圣者在等著见我;我在两处都作了有关佛陀教义的讲话,让他们深切感到,应当遵从他为我们明确标明的和平之道。

我的朝礼菩提伽耶,是对我的深厚激励之根源。每一位虔诚的佛教徒都永远会把菩提伽耶与他的宗教和文化遗产中最尊贵、最崇高的事物相 关系。我从年轻时代,就梦想过这次拜访。现在,我在这神圣的地方,伫立於已般大涅盘即最高的涅盘的圣者之前,他已为全人类找到拯救之道。我伫立著,一种宗教的炽热之情袭上我的心头,使我沉醉於存在於我们所有人之间神圣威力的知识和影响。

但是,当我的朝圣之旅向撤柰斯(即鹿野苑 )行进时,一位中国大使馆的信使来到我这里。他带来一份来自拉萨的中国代表张经武将军的电报。电文说,家里处境十分严重,特务们和阴谋者在筹划一次大暴动;我应尽决回归。在菩提伽耶,我的中国陪同带来资讯说,周恩来将回到德里,急於会见我。因此,几天後,我得将自己拉回政治的敌意和不信任的世界。

在德里,周恩来再次告诉我,西藏处境更坏了,我应当回去了。他决不含糊地指出,如果真有一次群众起义,他会随时使用武力来镇压。我记得 ,他曾说住在印度的西藏人蓄意制造乱子,我应当决定下来该走哪一条路。我告诉他,我尚没有准备作点什麽,我重复了我们对中国占领的一切悲哀。我说,我们愿意忘却过去他们对我们的错误作法,但非人的待遇和压迫必须停止。他回答说,毛泽东极其明确地指出,西藏改革只能按照人民的愿望进行。他这样说,好象不明白何以西藏人不欢迎中国人。

他告诉我,他听说我已受邀访问加林邦,一个靠近西藏边界的印度北部边镇,那里有一个西藏团体,其中一些人是刚被中国统治所驱使而流亡的。他说,我不应当去,怕那里的人会制造麻烦。我只对他说,我将好好考虑。在我们会见结束时,他警告我说,一些印度官员非常好,而另一些则非常特别。因此,我得非常小心。那是一次没有结果的谈话,我出来时感到受挫伤,而极不满意。

第二天,中国政府高级成员,贺龙元帅来重复周恩来的劝告,说我应该立即返回拉萨。我记得他曾引用一句中国成语;「狮在深山为霸主,走落平原受犬欺」。我无意再去争执。我其时已深思熟虑过尼赫鲁先生的忠告和周恩来对我哥哥和我的保证。我告诉那位元帅,我已决定回去,而且相信,那些对我的和我哥哥所作的承诺将会兑现。

我在离开德里之前,与尼赫鲁先生作了最後的会谈。我想应该摘引他自己的与周恩来和我的会谈记录。1959年,他把这一记录交给了印度议会的下议院。

他说,当周恩来总理两、三年前来这里时,他很客气地与我颇长时间地谈论过西藏。我们谈得坦率和完全。他说西藏很久以前就是中国的一部分,但他并不把西藏看作中国的一个省份。那里的人们与中国本土人有著自然上的不同,如同中国别的自治区里的人们一样,即使他们构成这 个国家的一部分。因而,他们把西藏视为一个享有自治权的自治区。他又对我说,任何中国强加共产主义於西藏的想像都是荒谬的。共产主义不可能对一个落後的国家,以这种方式去强加。即使他们期待进步改革的到来,他们并不愿望这麽作。甚至这些改革,他们也提议得廷迟一段合适的时间才进行。

在谈及与我的会见中,尼赫鲁先生说;那时,达赖喇嘛也在这里,我其时跟他有过长谈。我对他说到与周恩来的友好讨论和他对西藏自治权的确保。我建议他良好的信任接受这一保证,为维护自治权而合作,并给西藏带来某些改革。达赖喇嘛同意说,尽管他们国家在精神上十分先进,但在社会上和经济上却十分落後,改革是有必要的。

我记得在最後的会谈中,曾告诉他因为两个原因,我已决定回西藏;因为他建议我这麽做,也因为周恩来给予我和我哥哥的确定的承诺。

尼赫鲁先生的个性使我深有印象。尽管圣雄甘地的外衣落到他的身上,我在他的身上丝毫找不出任何热烈的灵性的影子;但我看出他是一个非常聪明和务实的发言人,能够巧妙捕捉国际政治,他向我表现出他对祖国深沉的爱和对他的人民的信任。为了他们的福利和进步,他坚定地履行和平。

我也记得我们在那次会见中,谈到我去林邦的愿望。尼赫鲁先生知道周恩来劝我不要去;他似乎也同意,那里的人们好生事,也许劝我不要回西藏。他说,印度是个自由国家,谁也不能阻止加林邦人们表达自己的意见。但他补充说,如果我真要去,他的政府将作好一切安排来照顾我。

尽管有周恩来的劝阻,我还是决定去。那不完全是一项政治事件。我负有去拜访我的国人的精神上的责任,而这点周恩来完全不能建议我。

因此,我去了那里,不仅见到住在那里的西藏人,也遇到由我的政府从拉萨派出护陪送我回去的代表团。事实上,他们都建议我留在印度,因为西藏的处境已变得如此无望和危险。我已决定,给中国另一次机会以履行他们的政府诺言;再作一次努力,通过和平方式赢得自由。

我厌倦於政治。政治谈话占去了我在新德里的大部分时间,也缩短了我的朝圣之旅。我开始压倦这些,如果不是我对我西藏人民负有责任,我倒愿意从政治上退休。所以,我很高兴,我在加林邦和噶喀有时间来静思默想,以及给聚集在那里的人们讲演佛法。

山中下著大雪。在穿过那叔拉通往西藏的通路打开之前,我得将近等上一个月。

第九章:暴动

天气终於好转。道路再度畅通。我在那叔拉山顶与来自印度和锡金的朋友们作最後道别。当我穿越关隘,进入西藏,我看见在西藏人喜欢飘在高处的祈祷旗中间,还有巨大的红色中国旗和毛泽东画像。无疑这意味著欢迎,但对我们国家而言,是一个令人沮丧的欢迎。

一位中国将军在等候接待我们。幸运的是,来者是军分区副司令员的金若云将军,他是我真正喜欢的官员之一。他是个真诚而耿直的人;但决不是唯一的----我也见过别的一样真诚和富於同情心的人。我十分肯定,他们许多人会乐於帮助我们,但他们屈从於严格的共产主义纪律,几乎什麽也不能作。然而,其中的一个是如此强烈地为我们著想,他在1958年加入我们的游击队,跟他们一起打了九个月仗,现在在印度成为难民。

我决定在回拉萨一路所经过的城镇,自由地讲话----亚东、江孜和日喀则。在我和我哥哥从新德里得到承诺之後,我想著看中国对这西藏人爽快的讲话会有何反应。所以,我在这三个地方,也在拉萨,反复强调我在1955年从中国回来的路上,对我的人民和西藏与中国官员们所讲的话:中国人不是我们的统治者,而我们不是他们的子民。我们被承诺为一个自治的政府,每个人都应竭力使之实现。我们的责任永远是纠正错误,不管是中国人,还是西藏人所犯下的。我说,中国统治者已向我保证,在西藏的中国人仅仅是来帮助西藏人,因而,任何对我们毫无帮助的人都是不服从他们自己的中央政府。

我同时把这一政策付诸实践,使我们政府的任何一个行为是都严格遵照十七条,力所能及地赢得自治权。最初我看不出中国人有任何反应,但我渐渐明白,他们认为我只是在受到外国的影响下而行动的。

我不久得知,当我在印度的时候,拉萨和偏远地区的人们对中国人的怒火在不断上升。我想,主要原因是康巴人和别的来自东部省份的难民的涌人。他们中的几千人在拉萨周围搭棚,以期得到政府的保护。每个人都从他们那里得知中国人在试图强加他们的理论时所采用的残酷手段;所有人都害怕同样的手段不久就会在西藏其他地区实行。

当人民的怒火连续增长并倾向於暴力时,中国权威们的态度也极其意外和令人迷惑地各不同。在我回来之前,曾有一段日子,他们以中国人可 能有的谦恭来对待我的噶伦们。他们在此期间召开会议,对噶厦说,中国政府知道西藏人民对其计划的改革十分焦虑。他们似毫不想忽视人民的意愿,因此改革将推迟六年之久。我不知道,这是否会是我在新德里向周恩来抗议的结果;不管是否如此,这已为时过晚,而不会极大地影响到人民的敌意。

然而,也是这段谨而慎之的友谊期间,中国人在没有事先警告噶厦的情况下,在一个大会宣告,反对他们统治的暴动已在东部爆发,他们已作好全部准备,采取任何必要的举动镇压之。噶伦们对此震惊。他们当然知道康巴族在打仗;但他们不知道暴动是如此严重,以致中国人公开承认。

於是,我们看不出任何直接的理由,一个友好时期倏然间结束了;我们又回到了过去的受到的威胁,发号施令和几乎无可掩饰的虐待的气氛。

我在访问印度之後,曾邀请尼赫鲁先生来访拉萨。我这样做,不仅因为我想在那里招待他,以回谢我在印度所受到的客礼,而且当然也因为我想让他拥有对西藏所发生的事件的亲身印象。他接受了,而中国人起初并不反对。但,我也许会知道是怎麽回事。我也许会知道他们不敢让一位来自外界的政治家看到他们正在作的事。就在访问即将到来之前,他们解释,他们不能确保他在西藏的安全,说什麽西藏人并不欢迎他,把他作为救主,反而是会去伤害他----因此,很不幸,我得收回请帖。我因此再次从与外界的一切同情和建议中隔离。

渐渐地,我们从难民报告中得到对於正在东部和东北部所发生的可怕的事件的印象,尽管真实的历史尚不为人所知,也许永远不会。在一当侵 略开始便完全处在中国的统治下的地区,那些被驱赶进山中当游击队员的康巴人们也由几百人增加到上万人。他们与中国军队狠狠打了几仗。中国人已动用机关枪和轰炸机,不仅反击他们可以发现的游击队,而且轰击他们猜疑公开或不公开地援助过他们的村庄和寺院的人民。因此,村庄和寺院被院全摧毁。土地被没收。喇嘛和俗家领导人受到侮辱,监禁、屠杀,甚至拷打。佛像、经书和别的对我们有著神圣意义的东西受到摧毁、嘲弄、或者偷盗。亵渎性的布告写进大字报上,刊於报纸,并在学校宣讲,说什麽宗教只是剥削人民的一种手段,而「佛陀」是「反动派」。几份在中国出版的报纸送到拉萨,并在那里的中国和西藏干部中间流通。当中国人看到西藏人民的强烈的反应,发现到这样作实在过火,於是以每份伍块钱的代价,企图在拉萨每一个人都听到这事之前,将它们全部收回。

如果说,中国曾想赢得西藏人成为他们祖国自愿的公民的话,他们显然至少在东部省份放弃了这种企图。西藏人永远不会被威吓,或者受威胁而至於默认此事。而攻击我们的宗教、我们最宝贵的财富,是一项疯狂的政策。这仅仅是使暴动得以扩散和加剧。我到达拉萨後不久,整个东部、东北都和东南部的人民都拿起了武器。只有西部与中部西藏仍然相对地平静。

当然,我在拉萨向中国将军们强烈抗议这项令人震惊的战争策略。举个列子,当我抗议轰炸村庄和寺院时,他会许诺立即停止,但此举却照样地继续著。

在拉萨,康巴人和别的来自东部的人数目增至一万人。其中一些是永久居民,大多数是难民。由於是东部人民发起一场暴动,这些在拉萨扎营 的人害怕中国人会对他们报复,他们向噶厦呈交一份请愿书,要求保护。中国司令们告诉噶厦,保证不对东都人民普遍采取惩罚行为,噶夏请来康巴领导人,竭力克服他们的恐惧感。但他们只能使其短时期地得以镇定。他们再来要求噶夏从中国人那里得到一份书面关於中国将不惩罚这些康巴人和安多人的保证书。但中国人拒绝了,理由很奇怪,说什麽如果这样的承诺公诸於众,就会传到印度,也就会使中国丢脸。

噶厦什麽也不能作,只有重覆中国人的口头承诺,并以他们自己的权力来书写成文。但不久,迹象表明这些诺言和许多别的一样空洞。几周後,中国官员在康巴人中间转来转去,收集意见,详细记录各种各样的个人履历。这是前所未有的,使康巴人增添了恐惧。他们认为这是集体逮捕的前奏。并断定他们在拉萨不再安全。大流徒因而开始了。一些难民夜间开始朝山中出发,有些带著家人,去找游击队并加入其中,到後来几乎没有人留下来。

这当然也激怒了中国人,他们的怨言也纷纷涌入噶厦办公室。我对这一事件的转变极不安。这使我的处境更加为难。我一方面极其钦佩这些游击战士们。他们是勇敢的人们,男男女女,把自己孩子的生命置於危险之中,而竭力以他们可找到的唯一的手段拉来拯救我们的宗教和国家。当人们听到中国人在东部的可怕行为,人类的自然反应便是去寻求报复。更有甚者,我知道,他们把自己视作对我作为达赖喇嘛的忠诚而战的:达赖喇嘛是他们所努力防御的核心。

我被迫回到以前的争执。我时常把自己带回拉加特,我再次迷惑了,在这变幻的处境下,圣雄甘地又会给予我什麽指导,依然是非暴力麽?我只能相信他会的。不管有多麽大的暴力用以反对我们,那也永远不可能成为使用暴力回敬的权利。而且,我从实践的一面看出,如果我们与他们作战,中国会易如反掌地在整个西藏实行如在东部一般的凶残可怕的暴行。我想应当再努力劝阻我的人民不要使用武力,不要引起同样、或者更坏的在全国各地的报复。我让噶厦给康巴族领导人送信,说这些是我的愿望。他们指定了一个包括两位俗官和三位僧官的使团去找游击队领导并告知他们;这支使团也带去中国人的承诺;即如果游击队放下武器,就不会有任何反对他们的行动。那一承诺也有这样的暗示,就是如果他们拒绝,後果会更严重。中国人曾以此许诺为条件,要求游击队缴械;但噶厦劝他们不要这样做,因为他们知道没有康巴人会接受。

我在这期间,与三位高级将军张经武、张国华和谭冠三谈过几次。他们的所说似乎与正在发生的事毫不相干。我每次见到他们,他们都重覆周恩来在印度给予我的保证,就是至少在六年内,西藏不会有任何强加改变,甚至在这之後,改革不会违反人民的愿望而强迫进行。然而,他们正 在强加这些,在东部地区,违反人民最强烈的愿望。也许他们可以自欺欺人,这些地区是中国的一部分,而不是西藏。但他们重覆的承诺给予了我一线希望,这也许正是他们的企图。

之後,他们突然改变政策。到那时,正是他们,中国军队在东部对游击队进行报复,也在别处威胁他们。他们现在强迫我们政府采取行动来反对游击队。说我们应多派遣自己的军队去镇压暴动。他们将向我们提供援兵和给养。但噶厦对此绝对拒绝。他们指出西藏军队规模太小,训练和装备都不良,而且必须用以维持拉萨的和平;至关重要的是,他们说他们不能担保西藏军队不会与游击队联手。我不会坏疑此事有可能发生。派出一支西藏军队去攻打除了防御西藏,并没有犯什麽罪的西藏人那是不可能想象的。噶厦被迫向一项中国主要命令坚定地挑战。

中国有把无关紧要和至重要的东西混为一谈的怪异的方法。在所有这些生死重大的事件中,他们一直使用「反动派」一词描写拿起武器反击他们的康巴人。这词语对共产主义者有著特殊的感性意义,但对我却没有意思。政府之外的任何人开始把这用作游击队的同义词。无疑,对共产主义者,这意味著极大的罪恶;但当我们使用这词,总的意义是表示钦佩。这似乎并不困扰我们,或者康巴人,不管他们的西藏同仁如何称呼他们。但其後,当我在写作中天真地使用这个词语时,它在我海外朋友之间确乎引起混淆。

中国人在更为严肃的事件中,也表现出同样的缺乏逻辑和平衡。暴动是在为他们控制了七年的地区爆发的;然而现在,他们却怒气冲冲地指责我们政府。他们的抱怨和指责一天接一天,没完没了:噶厦没有尽力镇压「反动派」,不守卫紧西藏军火,从而使「反动派」得以偷盗武器和弹药。致使几百名中国人丧生,中国将向他们讨还血债。与所有的侵略者一样,他们全然无视於反对他们的暴力的唯一原因,即我们的人民不要他们留在我们国家里,并愿意付出他们的生命去消灭他们。

但中国指责我们的政府,他们依然为根本上就不存在的「帝国主义」幽灵所作崇。他们一定已经知道西藏并没有「帝国主义」武装,也从没有过。但现在,他们说某些在印度的西藏人与「帝国主义」联盟,正是他们在西藏制造麻烦。他们对其中的九人指名,包括我先前的司伦鲁康娃和我哥哥土登诺布与加落东珠,并要求除去他们的西藏国籍。这道命令对我和我的噶厦是不值得去挑战的。指控原是一派胡言,但这九人也许把被单独点名视为荣耀。而这惩罚,就我所闻,并没有给他们带来哪怕是一丁点麻烦。

但我们在拉萨已到达了崩溃的顶点。我的噶厦已与中国人有所裂痕。中国人武装他们的公民,加强城市设防。他们宣称只保护他们自己在全国的国民和通信,别的一切都是我们的责任。他们在学校和别的地方召开更多的聚会,告诉人们,噶厦与「反动派」联盟,有关成员将会依法处治,但不只是枪毙,他们还继续解释说,而且慢慢地公开处决。谭冠三将军在一次拉萨妇女大会上谈,哪里有腐肉,那里就有苍蝇;如果你除去这块腐肉,苍蝇也就不会再来困扰。我猜测,苍蝇是指游击战士;那块腐肉,不是我的噶厦,就是我本人。

然而,中国说噶厦与游击队联盟,我不怀疑康巴人会相信噶厦多多少少与中国人联盟。噶厦派往康巴族的使团从没有回来过。其中的五名自愿加人了游击队,那时要指责他们也很困难了。我的通过他们所表示的愿望,曾使战门暂歇,但这已属为时已晚。多数游击队员不会回家,因为他们不相信所谓不采取反对他们行为的保证;他们中的大批人事实上,其时已无家可归。

我得承认,我濒临了绝望的边缘。不管是偶然,还是蓄意,中国人已给我们带来了危机。

第十章:拉萨危机

1959年3月1日,我在拉萨主寺大昭寺庆祝祈祷节。正是在这节日期间,我参加了最终的格西考试。我的宗教教育,历经种种政治灾难,还是一直继续著。那依然是我最大的兴趣。假如可能,我的一切意愿只是在和平里进行宗教学习。我已经写到,在众多的僧认与喇嘛们面前进行辩论测试,对我,事实上,对於整个西藏都是极其重大的事件,我那时完全为宗教问题所占据。

在我的最後测试的所有仪式与筹备之间,我得知有两名中国官员要见我。他们被领了进来,是两位宣称由谭冠三将军派来的次级官员。他们告诉我将军要我去参观他决定在中国军营上演的护戏剧日期。我已听说过这项计划,并答应去,但我其时确乎无法集中到别的事上。因此,我告诉那官员们,一当十天仪式结束,我即安排日期。他们对此并不满意,催迫我马上定下日期。我重复说只能在仪式结束後才能定日期;最後,他们才同意把这一回答带给将军。

这次来访很稀奇。通常,除非将军亲自来见我,他的信息都是通过我的最通常打交道的官员送来的。社会仪式的邀请通常经过我的首席侍从官冬约泽木拨拉,或者总堪布奇克雅佰肯巴和噶厦里我的代表的。

所以,这反常的派送两名低级官员亲自来见我,并来佛寺的行为,在得知此事的拉萨人民中间引起了嫌疑。除了这引起我的官员们在理解的愤怒之外,任何人都感到将军企图在达赖喇嘛的人民面前降低我的身份。

我在中国政权控制下有此痛苦的经历:我没有任何选择的余地,去拒绝一项社会邀请,即使那不适合於我,除非是冒险忤逆中国人而引起不愉快的反应。在这些事件中,他们的怒火总是可以在别的方面找到发泄。因此,我们认为为了国家利益著想,我宁可默忍这些无关紧张要的侮辱,而不可冒险去激化中国之把我的政府贬到从属地位的总政策。

我在离开佛寺前往罗布林卡的三月五日之前,再也没有听到更多有关这一奇怪的邀请。我的走进罗布林卡是件大事,前些年,中国人也加入游行队列,但今年,谁都注意到没有中国人参加。

两天後,即三月七日----我得到将军的另一通通信。他让李翻译给我的总堪布打电话,要我决定参观中国军营表演的日期。总堪布来跟我商议;我让他给李打电话说三月十日比较好。

一切安排直到三月九日才作出。早晨八点,两名中国官员来见我的警卫司令格松代本(德合拉),对他说,他们派来把他带到中国总部和拥有军事参谋衔头的传旅长见面。格松代本还没有吃早餐,对他们说十点钟才去。他们走了;但一小时後又回来说,他必须马上去,因为旅长已等得不耐烦。

晌午,格松代本(德合拉)回到罗布林卡,十分苦闷。他跟我的总堪布和首席侍从官说,他们把他带来见我,他一五一十地叙述了发生的事。

他告诉我,当他到达办公室,旅长看上去很生气。他气冲冲的道:「达赖喇嘛明天来这里观看戏剧表演。有些事得定下来。这是我们叫你来的原因。」

格松代本[德合拉]问他:「日期定好了?」

旅长怒喊道:「难道你不知道吗?」达赖喇嘛接受了将军的邀请,他十号来。现在,我得向你表明:将没有任何你们通常举行的仪式。你们中的任何人都不得如同他去筹备委员会一样跟他一起来。西藏士兵不得走过石桥。如果你一定要的话,你可以带两三个贴身西藏警卫,但已明确规定,他们不得武装。」

这些反常的命令,对我的司令员是极不愉快的震惊。那座石桥是中国司令部大本营的界线。这在罗布林卡两英里之内的军营一直是爱国的西 藏志士们的眼中钉。只要中国人用以自持,拉萨人尚可容忍。但达赖喇嘛以任何目的进入其中都是意外的;格松代表[德合拉]知道人们会不喜欢这个。如果我不带任何警卫前往,那更令人意外。习俗上,不管达赖喇嘛到哪,都有二十五名武装警卫跟随,武装部队也是一路排列。格松代本(德合拉)明白,如果立即中止这一习俗,得向群众作点解释。因此,他问旅长为何这样做。那是无恶意的询问,但更激怒了旅长。

他叫喊:「如果有人拉开枪弦,你负责任吗?」「我们不想发生麻烦。当达赖喇嘛到达时,我们会令自己的部队解除武装。如果你愿意,你可以把自己的人马排在路上,不过不得越过石桥,不管什麽情况,谁也不能走过石桥。一切得严守机密。」

格松代本(德合拉)回来告诉我们这些命令时,我的官员对此进行了许多讨论。除了照办,似乎也别无他择,我的前往计划已依此作出。

但任何人都情不自禁地感到,这整个中国邀请都有嫌疑,他们要使这次来访保持秘密,只会使嫌疑更大。我的走出罗布林卡之行要严守秘密,是不可能的,除非全城强迫戒严。我准备出去的一刻,消息便会四传;整个拉萨就会列队来看我。而那时,一定还有许多别的人来拉萨。多数前来参加祈祷节的僧侣们都离去了,但尚有几千个留了下来,也有几千个难民。粗略统计,那时拉萨约有十万人,那在拉萨也许是史无前例的。

因此,第二天,为维护一路的秩序,我的官员们决定照样沿途安排西藏士兵一路排列到石桥为止,他们也订出计划确保人们不会越过石桥。三月九日下午,他们让藏人一路站岗,告诉人们第三天将有特别的交通限制,任何人都不得超越石桥。

他们真诚地听取这一警戒。因为过桥通常并非禁止。他们认为,如果人们天真地想来看我,而中国士兵试图强迫他们退回,那可能会有悲剧的 结尾。但其结果却与他们的愿望恰恰相反。全城立即遍传,说中国人计划绑架我。直至三月九日深夜,刺激兴奋与议论在不断增长。凌晨之前,拉萨大多数人自动决定以任何代价阻止我去中国军营。另一个事实使人们更加确信中国设下圈套以诱骗我。下月全国人民代表大会将在北 京召开,中国曾一直催促我去出席。我知道人民的情绪,努力避免接受这一邀请,并没有给中国政府肯定的回覆。尽管如此,一个多星期前,他们在北京宣布我将前往。这一未经我同意的宣告,颇使拉萨人民愤怒,他们很自然地作出结论,这一奇怪的邀请,只是违背我的意愿,把我带往中国的阴谋。

那时,在人民思想中尚有一个更阴森的猜疑。已在西藏闻名的是,在东部地区的四个地方,高级喇嘛为中国军队司令邀请赴会,而再没有回来。结果三个被杀,一个被监禁。看来,把人们从可能保护他的人之中诱走的方法是中国人惯用的手段。

另一个中国当局的反常行为,也使拉萨一般人民的疑虑传散在我的政府官员们之间。通常,当中国人邀请我去任何社会场合,他们都同时邀请最高级的官员们一起参加。但这次,直到三月九日晚上,除了我的几个私人助手外,别的官员都没有受到邀请。那天深夜,两名中国官员带著请帖,来到罗布林卡,但也只邀请了我的噶厦的六名成员。而且他们口头提出一个反常的要求,说噶厦成员不得带有一个以上的仆人。习俗上,不管我在哪里,我的首席侍从官都一直伴随著我,中国人也很清楚这一点,但他和别的官员都不在邀请之列。

尽管有嫌疑,我的官员们并没有劝我不要去;但噶厦决定陪伴我一起去,而不是分开,这是正常的。因为他们感到如果发生了什麽不愉快的事,他们至少可以不把我单独留下来。

第二天注定是拉萨自古以来最重大的一天。正午,我被安排在空前的没有随同的情况下进入中国军营。但当我早晨醒来,我一点也不知道那一天会带来什麽。我因为担忧此事而一夜睡不安宁。我五点起床,跟往常一样,到我的经堂去。一切井井有条、平静而熟悉。酥油灯在佛龛前点著,小小的金碗银碗换上了如同金液一样香喷喷的蕃红花水,香火的芬芳在空中四溢。我颂经和静坐,然後下到花园里,我一直喜欢清晨在那里散步。

开始,我充满了担忧,但不久,我便在春晨的美丽里把这些遗忘了。天空朗朗无云。阳光刚刚触摸到远处哲蚌寺後的山峰,并开始照耀著我的宝石花园内矗立著的宫殿和经堂。一切在春光里都是那是麽新鲜及快乐:新生的绿草的嫩芽,白桦树和杨树上柔软的新枝,湖中的荷叶出水蔽日-----一切都是绿色。我出生於木猪年,树木是绿的,占星家说绿色是我幸运的色彩。事实上,我的祈祷旗也是绿色,这些旗帜从我的屋顶上飘起,开始在清晨的和风里飘动。

那是我所知道的最後一刻短暂的思想上的安宁。这安宁为花园墙外突如其来的嘈杂的呼叫声所打破。我听著,却辨不出什麽。我跑进屋里,找到我的一些官员,让他们出去看是怎麽回事。他们不久回来告诉我,拉萨人民纷纷涌出城,包围了罗布林卡,他们呼喊前来保护我,阻止中国人把我带到军营。

不久,整个宫殿为急切的人群所搔动。传信的人不断进来,带给我更多的消息。人群不可计数,有人说有30,000人。他们处於狂热的兴奋状态,喊出对中国人的愤怒。骚动在一个接一个小时地增长。我自己来到一间小经堂祷告,这是由第七世达赖喇嘛所建,并用以奉观音菩萨的忿怒相化身马哈迦拉。八个僧人已在那里持续祈祷了多天。

我的噶厦的两名成员柳夏和沙索,依惯常乘中国司机驾驶的军用吉普车在九点钟驶往宫殿。当人们看到中国司机时,群情更加激昂。但噶伦们并没有费多大的劲,穿过人群,到达了宫殿。

但过了一会,另一位噶伦珊达波强坐他自己的轿车,由一位中国官员陪同前来。过了一会,人群失去控制。珊达波强是最近才指派进入噶厦的,拉萨只有几个认得出他,他穿著一件黄色丝绸的藏式长袍,假如他是独自一人,他也许能毫不费劲地进入大门。但人们想这骄车是中国的,而得出这样的结论,说中国官员要把我带走。有人向他投掷石块,惊恐的反应散扩开去,那辆骄车受到石块的攻击。一块石头击中了珊达波强的太阳穴,把他打得不省人事。当他丧失神智时,人们还是认不出他;还认为他们只是错伤了我的一位官员,有人把他送到印度领事馆医院里去。

又过了一会,另一位噶厦成员索克坐自己的吉普车前来宫殿,但他的吉普车开不到门口,因为人群那时已完全使通路阻塞。他退後一段距离再下吉普,在一位其时执勤的西藏官员的协助之下,走过人群,进入了大门。

这三位穿过人群的噶伦们都意识到,必须立即作出动,以避免一次危机。他们认为人群会进攻中国司令部,他们等了也是噶厦成员的阿沛一会,但他没有来。後来,我们得知,他去了中国军营,明显地相信我将在那里,然後以为再回来并不安全,事实也确乎如此。因为中国人会给他派一名随从,而他们也会像珊达波强的陪同们一样遭到石头的袭击。

最後,他们决定不能再等下去。他们三人连同也等职与噶伦的总堪布召开会议。他们会後来见我。他们告诉我人们已决定我不应去中国军营,害怕我会被诱骗而带到中国。人们已选出六十名或七十名领导组成一个委员会,并宣誓,如中国人坚持要我去,他们将设防宫殿,使我不可能被带出去。噶厦告诉我,人们是如此警惕和坚定,我去准会不安全。

噶厦成员前来见之前,我可以听出人民的呼喊:「中国人滚开,把西藏留给西藏人」。他们所有的口号都是要求中国人停止占领和干涉达赖喇 嘛的统治。我从这些呼喊里感到人们精神上的紧张。我是从他们中来的,理解他们的感情,也明白他们已处於不可控制的思想状态。这一推测得到确定。午後,我怀著极大的悲痛,听说一位叫巴拉肯春的僧官受到愤怒的人群凶暴的牛虐待,最终被石头打死。这人由於他与中国占领军的密切合作而在拉萨著名。那天上午早些时候,他还参加了称之「春切」仪式的日常僧官集会。而且原因不明,他在打约十一点钟穿著半中国式服装,戴著墨镜和骑摩托车时用的灰罩,腰间毫无隐蔽地别著一支手枪,骑著自行车朝罗布林卡而来。一些人误以为他是伪装的中国人,有人则以为他是给中国司令部带信的。他们反中国一切的怒火和憎恨骤然上升,至於狂暴,而杀害便成了悲剧的结局。

这一暴力的爆发,使我极为苦闷。我让噶厦告诉中国将军,我不能去参观表演。而且当前,任何人从他的司令部来到罗布林卡都是不明智的,因为那会更加激怒人们。我的首席侍从官打电话给将军的翻译,把这一口信告诉他,并表达我的抱歉与遗憾。那翻译说我的决定是正确的,并说他将把这一口信带给将军。

与此同时,我让噶厦告诉包围宫殿的人们,如果他们不愿望我去,我就不去。噶厦索康与人们选出的领导人接触,并告之我已取消参观。约正午,广播向人群作了类似的宣告。门外传来一片欢呼声。

那天下午,思想的紧张是我在短暂的作为西藏人民统治者之前所不曾体验过的。我感到犹如站在两座火山之间,每座都会随时爆发。一边是我的人民一致对中国政府的毫不含糊的强烈的抗议;另一边是强大的来势汹汹的占领军的武装力量。如果两者之间发生衡突,後果即可端倪。拉萨人民就会成千地被屠杀,拉萨和西藏各地立刻就会完全实行迫害与独裁的军管。这一爆发的直接原因是有关我是否去中国军营的问题。但同时,我是唯一的和平维持者。我明白,为了我自己的人民,我应当付出一切努力去平息人民的愤怒,并抚慰更为愤怒的中国人。

我希望我之不去中国军营的宣言会结束这一示威,人们会平平安安地回家去。但那并不够。他们的领导人说,他们直到我确保不单取消那一天的参观,也拒绝以後任何去中国军营的要求,才肯离开去。为避免一次灾难,似乎并没有高得付不出的代价。我给予了他们所要求的保证。跟著多数领导人都离去了,但很多人依然停留在宫外,不肯走。

约一点钟,我让三位噶论去见谭冠三将军,解释整个情况。门外依然有大批人群,决意不让任何人离开,噶伦们在门口的出现使人们猜疑,我也许跟著他们。噶伦们不无艰难地解释说,我指示他们去中国司令部,告知将军我之不能视看他的戏剧表演。在这保证之下,人群坚持要搜噶伦们的气车,确保我不会藏身其中。当他们满意於此,才让噶伦们离开。在门口讨论期间,人们的发言人说他们决定选出一支护卫队,环宫布防,以防止中国人进人把我带走。噶伦们试图劝阻他们,但他们拒绝这忠告。

噶伦们下午回来,告知我司令部里的事。他们去的时候,谭冠三将军不在那里,但别的十位军官在等他们,显然在进行重大的会谈。跟他们在一起的有我的另一位噶伦阿沛,穿著西藏衣服,而不是最近,当他去中国司令部时所被要求穿的中国将军服。阿沛与军官们坐在一起,但他并没有参与讨论。当噶伦们进入时,亦没有离席加入他们。

有一阵子,双方却没有提及当前发生的事。中国官员们似乎漠不关心,他们只里礼貌地问及噶伦们的建康。但当谭冠三将军进来主持会议时,气氛骤然改变。

噶伦们告诉我,谭进来时,似乎很生气。他的面容很威严,噶伦们紧张地起立,以示对他的尊敬。他似乎在几分钟之内,愤怒得讲不出话来。他并没有招呼噶伦们。索康打开话题,说我派他们来解释阻止我前来观看戏剧表演的事。他说,我意欲前来,但人民坚决反对,以致我不得不放弃。另两位噶伦也作了同样的解释。翻译译完时,将军脸色发红。他离席,并在房子里踱步,显然愤怒到了极点。经过一番显著的努力之後,他好不容易控制了自己,再坐下来。然後,以斟酌和缓慢的语气,他开始对噶伦们和西藏反动份子们,进行漫骂。尽管他试图控制自己的脾气,他的嗓子却时常拉得刺耳,他沸腾的怒火也以粗鲁和诅骂的语言爆发出来。他使用那些在任何有教养的中国社会都不曾应用的中国词语。漫骂的大致要点是说西藏政府秘密组织人民搅乱中国政府,并协助康巴人叛乱。西藏官员蔑视中国法令,拒绝解除拉萨的康巴人武装-----现在得采取强硬措施,镇压反对中国统治的势力。

另外两位将军也作了类似的长篇大论。其中一人宣告「摧毁所有这些反动份子的时候已经到了------」他说:「我们政府容忍至今。但这是叛乱。这是爆发点。我们应该现在就行动,一切准备就绪!」

不知所措的噶伦们视这些漫骂为军事行动的前奏,如果人群骚乱不即刻停止的话。他们相信下一步将是危险的,会涉及到达赖喇嘛的人身安全。他们感到,如果我有甚麽意外,西藏也就一无所有。他们试图奉劝他们容忍。索沙对中国将军说,中国人理应努力理解西藏的普通百姓,耐心和宽容。他们不应以报复来恶化这严重的情况。他向他们保证,噶厦将竭力劝阻康巴人不法的暴动,或者劝阻别的愚勇到竭力煽动与中国占领军发生武装衡突的西藏人。但中国将军们并不接受这一保证,也不听取他的劝告。

噶厦们在下午五时,忑忐不安地回到罗布林卡。到那时,尽管尚有大批人包围著正门,部份人已经散去。我们後来得知,那些离去的人进城去召开大会,组织反中国的群众示威游行。他们在大会上谴责中国人破坏十七条协议,再次要求他们撤退。当晚六时,约七十位政府官员(多是下级官员)以及为群众选出的领导人和格松队(达赖喇嘛的卫队)成员去罗布林卡之内开会,赞成城中大会作出的声明。他们也宣告西藏不再承认中国当局的权加不久之後,格松卫队亦宣告不再听取中国官员的命令,并废除中国军装,而穿回藏服。

当我听说这些决定後,我指示领导人说,他们的任务是缓解已有的紧张,而不是加剧。应以忍耐,镇定和克制来对待一切事变。但那时,人们的愤怒是如此之强烈,他们对中国人的嫌恶事如此之大,以致我的忠告对他们也是耳边风。

当天深夜,我收到一封来自谭冠三将军的书信。那是他在几天内写给我的三封信中的一封,而我对此一一作覆。

这些书信在所有拉萨事变结束後,被中国人出版,以达到他们自己宣传的目的。他们企图以此证实,我曾想去中国司令部寻求庇护,但为他们称呼的「反动集团」软禁在罗布林卡,最终违背我的愿望,把我诱骗出去并到达印度。这则故事也在一些倾向於中共的外国报界重复,我在一年多後也听说,这也为英国上议院的一位贵族所摘引,十分震惊。由於这恰恰是真实的反面,我想描述这些书信写时的条件和我写这些信的理由。我只说这一次,我之离开拉萨,完全是出自我自己的心愿。这决定是自己作的,是在绝望与苦闷的情况下作出的。我并非为周围的人所诱拐,我并非在任何压力下出走。除了是当时拉萨的每一位西藏人都知道中国正准备炮轰我的官室,我的生命处於危险之中,如果我还呆在那里。

将军的书信措词友好,假使我的噶伦们没有说过他的怒火冲天,这些会看上去更真诚。他说,他关心我的安全,邀请我到他的军营去避难。

我回覆了他的所有来信,以赢得时间,包括使双方怒火冷却的时间,和我催促拉萨人民调和的时间。为了这一结果,我认为,与将军争执,或者指出,我极其愿意接受中国人的保护以与人民分开,都是愚蠢的。恰恰相反,我决定以一种我希望能使他镇定的方式作答。而为此,我只能以貌似接受他的同情,欢迎他的建议来做到。我在第一封信里告诉他,我是多麽难堪於我的人民制止我前往他的招待的行为。我在第二封信里告诉他,我已命令解散包围罗布林卡的人们。我同意他的观点说,这些人以保护我为籍口,而暗中破坏中国和我们政府之间的关系。我在第三封信里补充说,在我来到他的司令部之前,必须把支持新意见和反对它的人分开。

我在那时即使想到这些书信将会被摘引来反对我,我依然书写了这些信,因为我在此刻最紧迫的道德责任是制止一场介於我们手无寸铁的人民和中国军队之间完全的灾难性的冲突。

也许我应再一次重复,我不赞同暴力。因此,我不能赞许拉萨人民所表现出的暴力态度。我能够,而正确地珍惜对我作的西藏标志的爱护,这是他们在那致命的一天里表现出的对中国人的愤怒的直接原因。我不能指责他们在我的安全上的焦虑,因为达赖喇嘛代表著他们所生活与工作的目的。但我敢於肯定,他们的所为只能导致灾难,如果他们继续下去,而作为一国之主,我得以任何手段竭力曷制他们的意气,制止他们在中国军队的暴力之下,带来自我毁灭。因此,我对他们的建议是至为真诚的,尽管我写信给中国将军以掩饰我的真正意愿,但我感到,也依然感到这些是正当的。

但到第二天,三月十一日,很明显拉萨人民已变得越来难以控制。他们当天在罗布林卡内噶厦办公室附近部署了六名卫兵,并警告噶伦们不得离开。他们推测出怀疑噶厦会与中国人妥协,因而破坏群众要中国人离开西藏的要求。噶厦召开紧急会议。但与会的只有六位噶伦中的四位,因为珊达波强伤势过重,不能前来,而阿沛拒绝走出中国军营。四位噶伦决定再作一次努力,劝告人们解散示威游行,他召来群众领导人。

在这次会议上,那些领导人似乎很驯服。他们对噶厦说将会解散人群。他们也说负疚於珊达波强的受伤,并让噶厦把他们的一些里物送给他以示道歉。

在此种更为和好的情绪中,人们也许不久会解散,我和噶厦所作出的和平结束这一次示威游行的努力也许会成功。但其後,中国将军写来了两封信,一封给我,一封给噶厦。那封给噶厦的信彻底挫败了我们的努力。信上说,「叛乱者」在拉萨北部通往中国的路上设置了障碍物,他要噶厦下令把他们移开。他还警告噶厦,如果办不到而到导致严重的後果,索康、都沙、索沙和冬摄切木将要担负全责。

噶厦再次召来人民领导人,建议他们把障碍物搬走,使中国无法找到更多的借口。但这一建议恰好产生了反面效果。领导人绝对拒绝拆毁障碍物。他们说,他们设置障碍物是以此把中国援兵堵在城外,保护罗布林卡;如果中国人要搬走这些,结论很明显是他们想要进攻官殿来捉捕我。他们说,中国人自己在寺前设置障碍物,并采取类似的警备,以保护他们的西藏支持者,比如阿沛。他们责问,如果中国人使用障碍物来保护阿沛,为什麽他们反对拉萨人民保护官殿。这是不幸的逻辑,但领导人却不信服,根本不把中国命令看在眼里,不幸的结果是,他们更加顾虑於我的安全而拒绝解散群众。人们变得愈发不能调和,并在他们中间指定六名指挥以加强官殿的防卫。并宣告,不管发生什麽,他们都不会让官殿没有防备。

这一事态的发展使我十分苦闷。我感到这是走向灾难的又一步。我决定亲自跟人民领导人讲话。我召集他们,七十人都来了,我在噶厦和别的高级官员面前,竭力劝阻他们的行动。我对他们说,中国将军并没有迫使我接受他的邀请,在请帖制发之前,也得到了我的徵询和同意。我说,我不害怕於任何来自中国人的人生危险,而他们不应当制造事端,给人民带来严重的後果。我明白,这会伤害他们的感情,但我得告诉他们我真 挚的希望,即拉萨的和平会在某种程度上得以恢复。

领导人对我的忠告并没有责问,也没有反驳。他们很快就离开了,并在官门外附近自己召开了一次会议。他们同意,违背我的命令是不可能的 ,但如果保护撤出,我将会发生什麽,他们却有过很长的争执。最後,他们在某种程度上实行我的意愿,决定不再在罗布林卡举行会议。他们把 集会改在布达拉宫脚下的索村举行,并在每次会议後,把决定报告给噶厦和我。这些报告不过是他们以前宣言的重复,包括他们将继续保护我,中国人必须离开拉萨和西藏、允许西藏人自理事务。

两天过去了。情况似乎凝止,问题几乎不可解决,但情况显然不可照此进行。必须迅速作出点什麽,为了好转,或是恶化。谭冠三将军的第三封信,也是最後一封信,於三月十六日正午送到我这里。我在同一天作了回覆。之後,中国出版了这两封信。但他们没有说明,还有另一封阿沛写给我的信,跟将军的信放在同一个信封里。他自从危险机开始,就没有参加任何噶厦会议。现在,他写信来警告我,他不认为有多少和平的机会。他建议我努力摧毁反动份子敌对的阴谋,并断绝我与人民领导者的一切联系。他说,他推测人民有著「罪恶的阴谋」,要把我从罗布林卡转移出去。如果果真如此,那对我是十分危险的,因为中国采取了最为严格的措施,以阻止我的出逃。他说,即使我得以脱逃,从当前的国际形势来看,我永远也不能再回到拉萨。然後,他说:如果您佛爷几个可信任的卫队官员,留在内墙里面,固守一点,并告知谭冠三将军你将占据的准确的房屋,他们肯定会留意,使这栋房屋不被摧毁。

所以,阿沛已经知道,仅仅是为我们所推测的:中国人企图摧毁官殿和人群,但如果可能,他们依然想这样做,同时不强杀我。

他也给噶厦写信,多多少少地重复他写给我的东西,并催促他们把人们从官殿打发走,或者至少同意让他们呆在墙外。他说,他理解此举会有困难,如果他们无法使人们走开,他们应该为我的安全著想,设法把我带出官殿,进入中国营地。同时,他们应送出一份标示我们占据的房屋的官 殿略图。